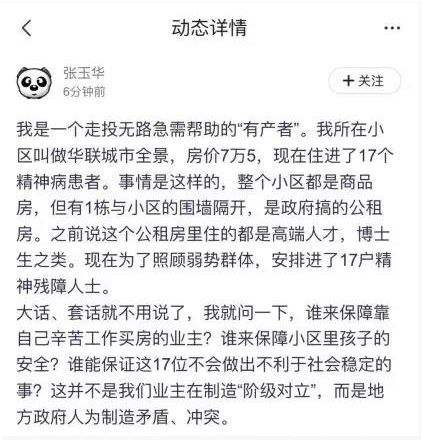

(写在前面:资本主义一边一毛不拔导致广大想生小孩的穷人生不起小孩,一边又无耻的以没有小孩为由攻击性少数,真是恶心。想生的生不起,不想生的被逼着生,一边是卖不出去的鬼城,一边是住不起房的人民,被扭曲的社会。)

Instead of challenging the pressures that capitalism puts on child-rearing, liberals surrender to it.

自由主义者没有挑战资本主义对抚养儿童造成的压力,而是向它投降了。

Having kids is bad for the environment.

生小孩对环境有害。

Or is it the deficit? Or wait, no, it’s selfish because the world has gone to hell. Whichever one you choose, the important thing to remember is that, according to a growing number of liberals, reproducing the species is the equivalent of buying a McMansion and running the A/C with all the windows open.

或者是亏损? 或者等等,不,这是自私的,因为这个世界已经成为地狱了。无论你选择哪一个,重要的是要记住,根据越来越多的自由主义者,再生产这一物种相当于购买奢华豪宅并在所有窗户打开的情况下运行空调。

Or maybe having babies is more like, say, pouring the concrete on an illegal Israeli settlement? “The egoism of child-bearing is like the egoism of colonizing a country,” says the narrator of Sheila Heti’s critically acclaimed novel Motherhood. “How assaulted I feel when I hear that a person has had three children, four, five, more. . . . It feels greedy, overbearing, rude.”

或者,也许生下婴儿更像是将混凝土倒在非法的以色列定居点上? “生育的利己主义就像殖民一个国家的利己主义一样,”Sheila Heti的广受好评的小说“母亲”的叙述者说道。 “当我听说一个人有三个孩子,四个,五个,甚至更多时,我感觉是被侮辱…….感觉贪婪,咄咄逼人,粗鲁。“

In the Guardian alone, the past two years have seen headlines such as “Would you give up having children to save the planet? Meet the couples who have”; “Want to fight climate change? Have fewer children”; “‘It’s the breaking of a taboo’: the parents who regret having children,” “Want to save your marriage? Don’t have kids.” In the New York Times, “No Children Because of Climate Change? Some People Are Considering It.” At Business Insider, “7 reasons people shouldn’t have children, according to science.” And this new logic is quickly making its way through liberal culture writ large: “Feminist funnywoman Caitlin Moran says the planet doesn’t need your babies.”

仅在卫报中,过去两年中就出现了诸如“你会放弃生小孩以拯救地球吗? 看看那些这么做的家庭“; “想要反抗气候变化? 少生小孩“; “’这是打破禁忌’:后悔生小孩的父母,”“想要挽救你的婚姻? 别生小孩。“在纽约时报,”因气候变化而不要小孩? 一些人正在考虑它。“在商业内幕”,根据科学,人们不应该生小孩的7个理由。“这种新的逻辑正在迅速通过自由主义文化变大:”女权主义者滑稽女人Caitlin Moran 说这个星球不需要你的宝宝。“

It’s hard not to get the message. Yet it seems to be falling on deaf ears.

很难不看到相关消息。 但它似乎被置若罔闻。

According to a recent CDC study, the gap between the number of children American women want to have and the number they’re likely to have “has risen to the highest level in forty years.” The number of women who want a child in the future has only increased since 2002. And the only age group that’s seen a slight uptick in fertility rates are women between forty and forty-four.

根据美国疾病预防控制中心最近的一项研究,美国女性想要拥有的小孩数量与她们可能实际拥有的孩子数量之间的差距“已经上升到四十年来的最高水平。” 自2002年以来,未来想要有小孩的女性数量一直在增长。而同时生育率略有上升的唯一年龄组是四十岁至四十四岁的女性。

“Americans are improving their ability to avoid unwanted pregnancies far faster than they are improving the ability to achieve desired pregnancy,” as the New York Times put it. With the most expensive health care in the world (and tens of millions still uninsured), decades of stagnant wages, and skyrocketing education and housing costs, having kids has never been so expensive. The Department of Agriculture estimates that it’ll cost an average of $233,000 to raise a child born in 2015 through her seventeenth birthday — and that doesn’t even include college tuition, another uniquely American exorbitance. More and more, bringing a child into the world is a dream many simply can’t afford.

“正如”纽约时报“所说,”美国人正在提高的他们避免意外怀孕的能力远远超过他们提高实现想要的怀孕的能力“。由于世界上最昂贵的医疗保险(数千万人仍然没有保险),几十年停滞的工资,以及暴涨的教育和住房成本,生小孩从未变得如此昂贵。 农业部估计,在2015年养育一名孩子到她的17岁生日,平均花费为233,000美元—这甚至不包括大学学费,这是另一种独特的美国式高等教育。越来越多的人发现带一个小孩进入这个世界是一个许多人根本无法承担的梦想。

It’s here in this misanthropic anti-natalism that liberalism finds an ally in conservatism. The Brookings Institute put deferring parenthood as one of their “Three Simple Rules Poor Teens Should Follow to Join the Middle Class.” It’s a line no different than what we’ve heard from conservatives like George Will for decades now: you’re poor because of the immoral choices you’ve made.

正是在这种讨厌人类的反生育主义中,自由主义在保守主义中找到了盟友。 布鲁金斯学会把延迟父母身份作为他们的“贫困青少年应该遵循以加入中产阶级的三个简单规则”之一。这与我们几十年来从像George Will这样的保守派所听到的没有什么不同:你穷是因为你做出的不道德的选择。

It recalls the unabashedly racist mid-1990s campaign when both Republicans and the Clinton administration joined together to denounce the scourge of “unwed teen mothers” as a mortal threat to children’s health and family values — “a bedrock issue of character and personal responsibility,” as Clinton’s own 1994 proposal put it. At the time, another set of Democrats went even further and attempted to include a provision that denied all food stamp benefits and Aid to Families with Dependent Children to unwed mothers (and their children) under age twenty-one.

它让我们回忆起1990s中期的一场毫不掩饰的种族主义运动,当时共和党和克林顿政府联合起来谴责“未婚青少年母亲”的祸害,声称这是对儿童健康和家庭价值观的致命威胁—“一个关于性格和个人责任的基石问题”,正如克林顿自己在1994年提出的那样。当时,另一组民主党人甚至走得更远,并试图将一项禁止所有食品券福利和援助有需要抚养的儿童的家庭的条款包括未满21岁的未婚母亲(及其子女)。

Despite the fearmongering over these supposedly shameful and selfish young mothers, these women were in fact making the best decisions for their families. Dr Arline T. Geronimus has argued that, contra both conservative and liberal shaming of “poor teen moms,” the choice of low-income women to have children at a young age represents a logical decision when faced with the constraints of being poor in America:

尽管有着对这些被认为是可耻的和自私的年轻母亲的恐惧,但这些女性实际上是为了家人做出最好的决定。 Arline T. Geronimus博士认为,和对“贫穷的青少年妈妈”的保守主义和自由主义羞辱相反的是,低收入女性选择在年轻时生育小孩,在面对成为美国穷人之后所遇到的限制时,是一个合乎逻辑的决定。:

If she finds employment, the wages and benefits she can command may not offset the costs of being a working mother. She cannot expect maternity leave; nor is accessible or affordable day care available that would free her from reliance on kin for childcare once she does return to work . . . her greatest chance of long-term labor force attachment will be if her children’s pre-school years coincide with her years of peak access to social and practical support provided by relatively healthy kin.

如果她找到工作,她所能获得的工资和补贴可能无法抵消作为工作母亲的成本。 她不能指望产假; 并且无法获得负担得起的一旦她重返工作岗位就可以帮她从对亲属的依赖中摆脱出来的日间儿童照料….. 她小孩的学前时期是她最需要社会的和来自亲属的实际的支持的时期。(后面这段是意译的,直译意思太别扭)

With this enormous gap between the desires of women and the grueling realities of being a working-class mother in America, what could possibly explain so many liberals’ strange new anti-natalism?

由于女性的愿望与在美国成为工人阶级母亲的艰苦现实之间存在巨大差距,有什么能够解释这么多自由主义者的奇怪的新反生育主义?

Even in France, long known for their generous natalist welfare state, their new thirty-five-year-old minister for gender equality is signaling a willingness to rewrite commitments to mothers down to threadbare American levels. “I always notice the energy and the volunteerism that exist in America,” France’s Marlène Schiappa recently told the New Yorker. “Regarding the place of women, the reflex in France is to say, ‘What’s the state going to do for me?’” Quelle horreur!

即使在长期以其慷慨的生育福利国家闻名的法国,他们的新的三十五岁的性别平等部长也表示愿意重写对母亲的承诺,将其降到美国的水平。 “我总是注意到美国存在的能量和志愿精神,”法国的MarlèneSchiappa最近告诉纽约客。 “关于女性的地位,法国的反应就是说,’国家要为我做什么?’”这真恐怖!

Diminished horizons, lowered expectations, and doing more with less — this is the twenty-first-century liberal program for the toiling masses. In other words, it’s a continuation of liberalism’s forty-year program of austerity, a result of its total abandonment of the trade union movement. A decent living, a home of your own, and a comfy retirement — a meager share in our society’s immense collective wealth — are all long-abandoned promises. Now, apparently, so is having kids.

减少视野,降低期望,用更少的钱做更多的事— 这是二十一世纪的为劳苦大众设计的自由主义计划。换句话说,这是自由主义四十年紧缩计划的延续,这是其彻底放弃工会运动的结果。一个体面的生活,一个属于你自己的家,一个舒适的退休生活—一份我们社会中的巨大的集体财富中的微薄份额—都是长期被抛弃的承诺。现在,显然,生小孩也是如此。

More and more, liberalism finds itself unable to imagine any way out of the hell of life on the margins in 2018. Instead, they’ve begun to see their role as something like moral sentinels: piously observing and managing the collapse. It’s a liberal-left that no longer believes it can change the world and instead, in the words of Adolph Reed, finds its most important mission in simply “bearing witness to suffering.” They either believe a mass political challenge to capital and climate collapse is impossible, or simply undesirable. Either way, their answer is the same — not a revived labor movement but a new moralism of austerity and self-sacrifice.

自由主义越来越多地发现自己无法想象在2018年边缘人群摆脱地狱生活的任何出路。相反,他们开始将自己的角色视为道德哨兵:虔诚地观察和管理崩溃。 这是一个自由主义的左派,他不再相信它可以改变世界,相反的是,用Adolph Reed的话来说,发现其最重要的任务就是“见证痛苦。”他们要么相信对资本和气候崩溃的大规模政治挑战是不可能的,或者只是不想要的。无论哪种方式,他们的答案都是一样的 —不是复兴工人运动,而是紧缩和自我牺牲的新道德主义。

That inevitably means asking women to adapt to the logic of raising children under the dictates of the market instead of challenging those strictures. “Lean In” and call it victory.

这不可避免地意味着要求女性适应在市场独裁下抚养小孩的逻辑,而不是挑战那些刁难。“屈服它”并称这为胜利。

It’s an attitude that would have bewildered men and women alike in East Germany. Women in the German Democratic Republic (GDR) had both a robust welfare state to help them raise children — free daycare started just weeks after a child’s birth and included breakfast and lunch — as well as a much higher workforce participation rate. Abortion was legalized in 1972, years before West Germany. For women in the East, divorce too was quick, easy, and cost nothing. They were also more likely to feel confident in their physical appearance and reported higher rates of sexual satisfaction than their cousins in the West. For all its political authoritarianism, the ability to raise kids in the GDR didn’t hinge on the ability to keep a nuclear family together.

这种态度让东德的男人和女人都感到困惑。 德意志民主共和国(GDR)的女性有一个强大的福利国家来帮助她们抚养孩子—在孩子出生后几周开始提供免费日间照料服务,包括早餐和午餐—以及更高的劳动力参与率。 堕胎在1972年合法化,比西德早几年。对于东德女性来说,离婚既快捷又简单,而且不需要任何费用。她们也更可能对自己的外貌充满信心,并且报告显示性满意度高于她们在西方的堂兄妹。对于其所有政治威权主义而言,在德意志民主共和国抚养子女的能力并不取决于将核心家庭聚集在一起的能力。

Now, in a unified Germany, daycare openings are expensive and competitive, with a national shortage of 120,000 nursery workers — all low-paid work, of course. In the East, birth rates plunged immediately after the fall of the Berlin Wall. Yet today, women in the eastern half of the country still have children significantly younger than their western sisters and boast a smaller pay gap between men — in the western half of the country, that gap is comparable to ours in the United States.

现在,在一个统一的德国,日间照料是昂贵的和竞争激烈的,全国短缺12万名托儿工人—当然,所有低薪工作都是如此。在东部,柏林墙倒塌后,出生率立即暴跌。 然而今天,该国东部地区的女性仍在比西部姐妹年轻得多时生小孩,并且与男性之间的薪酬差距更小—在该国西半部,这一差距与我们在美国的差距相当。

Today, the only nations that come close to East Germany’s commitment to providing women this kind of freedom are the countries where the organized working classes have made successful incursions against capitalism’s imperatives. Dutch women — not “Lean In” American women — are, according to studies, the happiest in the world. And hardly any of them work full time. Thanks to trade union mobilization, their working class won the ability to prioritize their freedom over any “duty” to the job market or husbands.

今天,接近东德致力于为女性提供的这种自由的唯一国家是有组织的工人阶级成功对抗了资本主义的关键的国家。根据研究,荷兰女性—不是“屈服它”的美国女性—是世界上最幸福的女性。几乎没有任何一个人全职工作。 由于工会动员,她们的工人阶级赢得了将自由优先于对工作市场或丈夫的任何“义务”的能力。

Here, then, we have the root of liberalism’s newfound anti-natalism — the very logic of capital. Capitalism needs new workers and consumers; it just doesn’t want to pay for their upbringing. Those costs, in the logic of capital, should be passed off onto the individual and the household.

在这里,我们拥有自由主义新发现的反生育主义的根源—资本的逻辑。资本主义需要新的工人和消费者; 它只是不想为他们的增长付出代价。在资本逻辑中,这些成本应该被转嫁给个人和家庭。

Which is why today in the United States, the FBI and ICE are called in to prevent baby formula theft — locking it behind glass cases in the grocery store is preferable to simply socializing it and distributing it for free. Instead of the state providing collectively for the upbringing of children, our police literally chase down biological fathers to collect child support. In this view, it’s better to coerce a nuclear family into staying together than for the state to collectively provide childcare, education, and health care services to parents and their children. It’s shotgun marriage as public policy.

这就是为什么今天在美国,FBI和ICE被要求防止婴儿配方奶粉被盗—将它锁在杂货店的玻璃柜后面,比简单的社会化和免费分发它更可取。我们的警察实际上是追捕亲生父亲以收集儿童抚养费,而不是政府集体提供儿童抚养。在这种观点中,最好是强迫核心家庭待在一起,而不是政府集体为父母及其小孩提供儿童照料,教育和医疗保障服务。 它瞄准婚姻作为公共政策。

We’ve gone from the conservative postwar view of women as dutiful baby-factories, to telling them that they should delay pregnancy as long as it takes for them to get a career off the ground and build their brand — possibly forever. While reproductive medicine is currently making enormous strides, in vitro fertilization (IVF), ovulation-enhancing medicines, egg storage, and artificial insemination are prohibitively expensive. Without a truly universal health care system, these scientific advances will always be reserved for the affluent.

我们已经从保守的把女性当作孝顺的婴儿工厂的战后观点,变成告诉她们应该延迟怀孕,只要他们能够实现职业生涯并建立自己的品牌—这可能永远也不会实现。 虽然生殖医学目前正在取得巨大进步,但体外受精(IVF),促排卵药物,卵子储存和人工授精都非常昂贵。如果没有一个真正普适的医疗保障系统,这些科学进步将总是被留给富人。

Asking women to wait to have kids until they have launched a career and saved up enough money is just the obverse of commanding women to stay at home and make babies for their husbands. Both ask women to defer not to their desires, but to an all-powerful abstraction: the market, the environment, patriarchy, or even a twisted faux feminism.

要求女性等到直到她们开始了职业生涯并节省了足够的钱才能生小孩,这只是和要求女性留在家里为丈夫生孩子互为镜像。两者都要求女性不要追求自己的愿望,而是服从一种全能的抽象:市场,环境,父权制,甚至是扭曲的人造女权主义。

It’s important for those of us in the professional classes to remember that, for the vast majority of working people, the labor market is not a potential site of self-realization and never will be. Instead, it’s a brutal arena where you’re forced to trade a third of your life in order to survive. In 2018, a “do what you love” career is far out of reach for all but the affluent. What the professional classes will never understand — both conservatives who shame young single mothers or liberals who demand that women defer parenthood until they can afford Baby Bjorn — is just how rewarding child-rearing is for those who are under no delusions that capitalism will ever provide validation.

对于我们这些处在专业阶级的人来说,重要的是要记住,对于绝大多数工人来说,劳动力市场不是一个进行自我实现的潜在场所,而且永远不会。相反,它是一个暴虐的竞技场,你为了生存而被迫交易你生命的三分之一。在2018年,除了富豪之外,所有人都无法实现“做你喜欢做的事”。专业阶级永远无法理解—保守派羞辱年轻的单身母亲或自由主义者要求女性推迟父母身份直到她们能够负担得起养育小孩—这只是在鼓励这种想法:儿童抚养只适合那些没有幻想资本主义会提供帮助的人。

How can we ever win a program that socializes the costs of bringing children into the world if so many liberals still see the desire to have kids as something like a timeshare in Vegas — a costly, foolish, and tacky investment mostly for the rubes? Instead of parroting this gross and misanthropic politics, we should demand that capital stop shirking off the costs of childhood onto workers and instead socialize them — free Finnish baby boxes and a Medicare for All program that covers not only all prenatal and pediatric care, but that makes IVF a right and not a luxury. A program that hires and trains hundreds of thousands to work in high-quality state day cares. The only way we’re going to get any of this is through a revived labor movement — not creepy (and inevitably racist) “population control” thinkpieces.

如果有这么多自由主义者仍然把想要小孩的愿望看做是像拉斯维加斯的分时度假一样的事,那么我们怎么能够赢得一个社会化将孩子带入世界的成本的计划—这对于无知者们来说是一项昂贵,愚蠢和俗气的投资?与重复这个恶心的和敌视人类的政策相反,我们应该要求资本停止将照顾儿童的成本转移到工人身上—免费的芬兰婴儿用品盒和全民医保计划不仅涵盖了所有产前和儿科护理,而且还使IVF成为人权而非奢侈品。 这项计划雇用并培训数十万人在高质量的国立日间照料机构中工作。我们要做到这一点的唯一方法是通过复兴劳工运动—而不是令人毛骨悚然的(并且不可避免地是种族主义)的“人口控制”思想。

Why shouldn’t a twenty-something be able to have a kid and still have the freedom to embark on a career? Why shouldn’t a young single mother be able to go to college while leaving her child safely in the care of the state? And why should she need to find or “keep” a relationship with a man just to be able to provide for her kids?

为什么一个二十几岁的人不能拥有一个小孩并且仍然可以自由地开始职业生涯? 为什么一个年轻的单身母亲不能上大学,同时让孩子安全地被政府照顾? 为什么她需要找到或“保持”与一个男人的关系才能为她的孩子提供服务?

A true freedom for women would mean the ability to walk away from the false choice of “babies, education, or career?” altogether. Right now, however, only the affluent can truly have it all.

真正的女性自由意味着能够完全摆脱“婴儿,教育或职业?”的错误选择。 然而,现在只有富豪才能真正拥有这一切。

That’s anything but just.

这不公正。

香港連續24年被美國保守派重要智庫之一的美國傳統基金會評為最自由經濟體,但基尼係數卻高得驚人,誠然是破解新自由主義神話的實證。(攝影:黃樂祈)

香港連續24年被美國保守派重要智庫之一的美國傳統基金會評為最自由經濟體,但基尼係數卻高得驚人,誠然是破解新自由主義神話的實證。(攝影:黃樂祈) 蔡英文政府推行的稅改有劫貧濟富之嫌,其實並不叫人意外,因為只要新自由主義繼續主導全球政經的意識形態,各國的執政政府也難以扭轉傾商的方針,台灣自然也沒有例外。(攝影:黃樂祈)

蔡英文政府推行的稅改有劫貧濟富之嫌,其實並不叫人意外,因為只要新自由主義繼續主導全球政經的意識形態,各國的執政政府也難以扭轉傾商的方針,台灣自然也沒有例外。(攝影:黃樂祈)