关于欧洲的左派历史,中文圈基本是没介绍的,这也导致大批无耻的资本主义哈巴狗把社会主义者的抗争成果无耻的掠为己有了,例如民主,自由,人权。实际上,欧洲的民主,自由,人权,或者说现代文明,完全是社会主义者铸造的,而《Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000(铸造民主:欧洲左派的历史,1850-2000)》的作者,英国历史学者Geoff Eley用大量史料(这本书的引用资料列表就有几乎两百页!)详细讲述了1850-2000年欧洲的左派历史(这本书出版于2002年),并且有力的证明了社会主义铸造了民主,自由,人权以及所有让人类成为人而不是奴隶的制度和文化!

下载链接:https://libgen.pw/item/detail/id/311330?id=311330

不过,这本书没有中文版(至于为什么没有,不用我多说吧?),而且作为历史书籍本身具有一定专业性,即使是有一定英文水平的人,看起来也是很吃力的。而作为历史书,其本身为连贯的事实叙述,所以进行节选概括也会漏掉大量关键内容。好在作者自己写了一个序章,对核心内容进行了具体介绍,以下为序章内容和翻译:

Introduction Democracy in Europe

对欧洲民主的介绍

Democracy in Europe has been a fragile, contested, unfinished, and relatively recent growth. It dates from the revolutionary crisis following the First World War, and then only fleetingly before being brutally swept away. Only after 1945, as a result of the victory over fascism, were democratic goods really attained. Even then, in socialist Eastern Europe a Stalinist counterrevolution immediately supervened, while in the southern periphery of Spain, Portugal, and Greece right-wing dictatorships prevailed. When democratic polities were finally created in those regions too, democracy became a general European reality.

欧洲的民主一直是脆弱的,有争议的,未完成的和相对在最近才增长的。它起源于第一次世界大战后的革命危机,然后在被残酷地扫除之前只是短暂存在。直到1945年以后,由于反法西斯主义胜利,才真正实现了民主。即使在那时,在社会主义的东欧,斯大林主义的反革命立即出现了,而西班牙,葡萄牙和希腊右翼独裁统治在南部边缘盛行。当民主政体最终在这些地区建立起来时,民主成为一个普遍的欧洲现实。

But what does “democracy” mean? In the realm of law it requires at least the following: free, universal, secret, adult, and equal suffrage; the classic civil freedoms of speech, conscience, assembly, association, and the press;and freedom from arrest without trial. By this standard, democracy was achieved nowhere in the world during the nineteenth century and arrived in only four states before 1914—New Zealand (1893), Australia (1903), Finland (1906), and Norway (1913). If we relax our definition by ignoring women’s suffrage, then the male democracies of France and Switzerland may also be added.1 Though 1918 gave rise to the revolutionary circumstances that expanded juridical freedoms, these still proved short-lived and were only lastingly reinstated after 1945. Only the large-scale socioeconomic mobilizations of world war, it seems, created the societal context for the advancement of democratic politics. Hence the special resonance of 1918 and 1945.

但“民主”是什么意思? 在法律领域,它至少需要以下内容:自由,普遍,秘密,成人和平等的选举权; 言论,良知,集会,结社和新闻出版这些经典公民自由;以及免于未经审判而被捕的自由。 按照这个标准,19世纪在世界上没有任何地方实现民主,并且在1914年以前只有新西兰(1893年),澳大利亚(1903年),芬兰(1906年)和挪威(1913年)实现民主。 如果我们放弃我们的定义,无视妇女的选举权,那么法国和西班牙和瑞士的男性民主国家也可能加入.尽管1918年产生了扩大司法自由的革命环境,但这些仍然是短暂的,并且只是在1945年以后才最终恢复。只有世界大战的大规模社会经济动员似乎创造了促进民主政治的社会背景。因此,这造成了1918年和1945年的特殊共鸣。

Juridical definitions describe democratization but can’t explain how it came about. For this we need to go further by examining the dynamics of democracy’s actual emergence, period by period and country by country.

The obvious political arenas of struggle in parliamentary institutions and

around citizenship rights are especially significant, but developments in social relations and culture are equally important. Ambitious packages of social rights implied by the rise of the welfare state expanded definitions

of democratic entitlements. These were achieved by various forms of social mobilization and cultural self-assertion that gradually shifted definitions of public and private and made use of an increasingly mass-mediated public sphere.

司法定义描述了何为民主化,但不能解释它是如何实现的。 为此,我们需要进一步逐个时期和逐个国家的研究动态民主的实际出现。明显的在议会制度和政治领域进行的和围绕公民权利进行的斗争尤其重要,但社会关系和文化的发展同样重要。雄心勃勃社会权利集合在兴起的福利国家的推动下扩大了民主权利的定义。这些都是通过各种形式的社会动员和文化的自我主张来实现的,逐渐改变了公共和私人的定义,并且利用了大众传播越来越普遍的公共领域。

None of these changes can be addressed convincingly without under -standing their gender dimensions. This means assessing both the degree of women’s inclusion as well as the impact of those gains on established gender regimes. Examining democratic access to see who exactly was given a voice makes the gendering of citizenship a vital aspect of democracy’s story.

如果不理解他们的性别维度,那么这些变化都不能得到令人信服的解决。这意味着评估妇女融入的程度以及这些收益对既定性别制度的影响。 考察民主进入情况,看看究竟是谁发出了声音,使得公民的性别问题成为民主故事的一个关键方面。

Feminist critiques have emphasized how heavily post-Enlightment political

understanding relied on binary distinctions between men and women embedded in new notions of citizenship, personhood, and self. They have shown how these assumptions crucially limited “women’s access to knowledge, skill, and independent political subjectivity,” especially when embedded in languages of collective identity, from class and nationhood to religion and race. For example, the basic category of civil society per se presumed women’s exclusion. New distinctions of public and private gendered women primarily as mothers and managers of households, as opposed to social leaders and political actors. By the twentieth century, demanding the inclusion of women would require that concepts like the body politic and social citizenship be radically recast.

女权主义者的批判强调了后启蒙政治的重大理解如何依赖于男女之间的二元区别,这种区别嵌入了公民身份,人格和自我的新概念中。他们展示了这些假设如何严格限制了“妇女获得知识,技能和独立的政治主体性”,特别是当嵌入了集体认同的语言中,从阶级和国家到宗教和种族。 例如,公民社会的基本类别本身就假设了对女性的排斥。公共的和私人的性别化的女性的新区别主要在于私人女性作为家庭的母亲和管理者,而不是社会领袖和政治行动者。到了二十世纪,要求包括女性需要从根本上改变身体政治和社会公民身份等概念。

Though gender distinctions remained a persistent and pervasive source

of conflict in the pursuit of democracy, the struggle against unequal power was at its core. Let there be no mistake: democracy is not “given” or “granted.” It requires conflict, namely, courageous challenges to authority, risk-taking and reckless exemplary acts, ethical witnessing, violent confrontations, and general crises in which the given sociopolitical order breaks down. In Europe, democracy did not result from natural evolution or economic prosperity. It certainly did not emerge as an inevitable byproduct of individualism or the market. It developed because masses of people organized collectively to demand it.

虽然性别差异在追求民主的冲突中仍然是一个持久和普遍的来源,反对不平等权力的斗争是其核心。别搞错了:民主不是“被给予”或“被授予”的。它需要冲突,即勇敢的对权威进行挑战,冒险行为和鲁莽的模范行为,道德见证,暴力对抗以及广泛性的导致社会政治秩序崩溃的危机。 在欧洲,民主并不是自然演化或经济繁荣的结果。它当然不会成为个人主义或市场的不可避免的副产品。它的发展是因为大量的人组织起来集体要求它。

The spread of democracy had a vital transnational dimension. It was

shaped to a great extent beyond the frontiers of the nation itself by a series of horizon-expanding pan-European conjunctures between the eighteenth century and the present. There have been five such moments of transnational constitution-making in modern European history, which laid down limits and possibilities for the decades to come: 1776–1815, 1859–71,1914–23, 1943–49, and 1989–92. For the purposes of this book, the 1860s form the baseline, establishing the enduring framework for popular politics until a new series of radicalized conflicts began to dissolve it during 1905–14. Likewise, the years 1914–23 produced another generalized redrawing of the map, setting the scene for the polarized politics of revolution and counterrevolution that generated fascism.

民主的传播有着关键的跨国维度。 它被一系列在18世纪和现在之间扩大了的泛欧洲联盟所塑造,在很大程度上超越了国家的边界。在现代欧洲历史中,有五个跨越国界的宪法制定的时刻,为今后几十年规定了极限和可能性:1776-1815,1859-71,1914-23,1943-49和1989-92。 为了本书的目的,1860s形成了基准线,为流行政治建立了持久的框架,直到1905 – 14年间一系列新的激进冲突开始解散它们。同样,1914-23年又对地图进行了另一种普遍的重新绘制,为极端化的革命政治和造成法西斯主义的反革命政治建立了场景。

In the 1860s, liberal constitutionalism registered an impressive international growth through the reorganization of states and recognition of popular rights, most important in relation to the franchise but also including limited legalization of trade unions on a local and national scale, from Spain to the Habsburg Empire and from Britain to Greece. Moreover, these constitutional frameworks fashioned in the 1860s proved remarkably resilient. Stability sometimes had to be secured through national crises, with major feats of accommodation in response to popular pressure, with a definite quickening of difficulties in the decade before the First World War.

在1860s,自由立宪主义通过政权重组和承认大众权利实现了令人印象深刻的国际增长,这对于企业来说最为重要,但也包括从西班牙到哈布斯堡帝国,从英国到希腊的地方和全国范围的工会有限的合法化 。此外,1960s时制定的这些宪法框架被证明非常有弹性。 稳定有时必须在国家危机时进行维持,在应对民众压力时进行重大调整,而第一次世界大战之前十年内困难确实加剧了。

But in each case, crucially, the changes occurred through constitutional means. Even if extraparliamentary in form, popular pressure was applied mainly within rather than against the available liberal constitutional frame- works.

但在每一种情况下,关键的是,这些变化都是通过宪法手段发生的。 即使在额外的议会形式上,大众压力主要是出现在现有的自由主义宪政框架内而不是反对现有框架。

Though democracy’s most spectacular gains have always occurred on a

transnational scale, national states organized around representative government were also a vital prerequisite. The French Revolution had introduced Europeans to the idea that governments could be “for the people,” upsetting the stability of early-nineteenth-century authority structures and inspiring a range of revolutionary movements. But only when a system of liberalized nation-states solidified during the 1860s could movements emerge to organize popular hopes. This was most apparent in Italy and Germany, where unification created territorial states for the first time. The newly established constitutional machinery of German and Italian national politics, linked to liberal precepts of self-government and civic responsibility, created the first viable bases for separately organized popular democratic movements. A strengthening of liberal constitutionalism in Europe’s older territorial states had the same effect. Dramatic insurgencies of the people had occurred periodically before the breakthrough of the 1860s—in 1830–34, again in 1848–51, and in many more isolated cases across the continent—occasionally sustaining a longer presence on the national stage, as with Britain’s Chartists between 1837 and 1848. But only with the 1860s were the legal and constitutional conditions created for popular democratic parties.

虽然民主最显著的增长范围一直都是跨国的,但围绕代议政府组建的民族国家也是一个至关重要的先决条件。法国大革命给欧洲人带来了这样的想法,即政府可以是“为人民”的,这破坏了19世纪早期权威机构的稳定,从而激发了一系列革命运动。但是,只有在1860s时一个自由化的民族国家固化系统出现时才会出现组织民众进行运动的希望。这在意大利和德国表现得最为明显,那里首次创造出了统一的地域性国家。新成立的德国和意大利的国家政治宪政机构与自我治理和公民责任这些自由主义概念相联系,为分散组织的民主运动创造了第一个可行的基础。在欧洲较早的主权国家加强自由宪政也具有同样的效果。在1860s的突破之前 – 1830 – 1934年,然后在1848 – 1951年以及整个欧洲大陆上的更多的孤立案例 – 人们发生了戏剧性的反抗行为 – 偶尔在国家舞台上维持了更长时间的存在,就像英国宪章派在1837年到1848年之间。但是只有1860s才为多数民主党派创造了法律和宪法条件。

Between the 1870s and 1890s, country by country across the map of

Europe, socialist parties were formed to give government by the people

coherent, centralized, and lasting political form. Until the First World War and to a great extent since, those parties carried the main burden of dem-

ocratic advocacy in Europe. For most of the period covered by this book,

in fact, the banner of democracy was held up most consistently by the

socialist tradition. In the 1860s and 1870s, it was socialist parliamentarians who marked out a distinctively democratic space in the liberal-constitutional polities created by the pan-European upheaval of the time.

在1870s到1890s之间,在欧洲地图上的各国,社会主义政党形成了以人民群众为中心的,集中的,持久的政治形式。在第一次世界大战之前,以及在很大程度上,这些政党在欧洲担负着推动民主的主要责任。在这本书所涵盖的大部分时期,实际上,民主的旗帜是由社会主义传统最一致地进行支撑的。在1860s和1870s,社会主义议员们在泛欧洲剧变造成的自由主义宪政政治中标记出了一个独特的民主空间。

As national labor movements then established themselves, this advocacy

became strengthened, until by 1914 social democratic parties had become fixtures of their political systems—at their strongest in a north-central European “core,” where between 25 and 40 percent of the national electorates gave socialists their votes.

随着全国劳工运动的确立,这种推动力量被增强了,直到1914年,社会民主党已经成为他们的政治制度的组成部分 – 在欧洲中北部的“核心”中最为强大,其中25%至40%的国民选民投票给社会主义者。

SOCIALISM AND THE LEFT

社会主义和左派

This book was initially conceived in the early 1980s, as a deep crisis in the

established forms of the Left’s politics was already becoming apparent. For most of the century, the Left was defined by socialist and Communist parties, who, despite their mutual antipathies, also acknowledged a common tradition going back to the late nineteenth century. Even the small Trotskyist and Maoist revolutionary sects, contemptuously dismissive of Communists and social democrats alike, affirmed that longer tradition.

这本书最初是在1980s初期构思的,因为左派政治形式的深刻危机已经显现出来。在本世纪的大部分时间里,左派都被社会主义政党和共产党所定义,他们尽管相互反感,但也承认可追溯到十九世纪后期的共同传统。 即使是小部分托派和毛派中的革命派别,对共产党人和社会民主党人都轻蔑地不屑一顾,也肯定了这种传统。

Throughout the twentieth century, moreover, other progressive movements also oriented themselves around the dominance of these two main parties, finding it virtually impossible in practice to avoid their embrace. Occasionally, progressive causes were pursued separately—in certain anticolonial movements of the 1950s and 1960s, most feminisms, sexual dissidence, a variety of single-issue campaigns, and every so often a new party, like the Commonwealth Party in Britain during the Second World War. But for public effectiveness and legislative success left-wing causes needed socialist and Communist support. They provided the political oxygen, and in that sense, they hegemonized the Left.

此外,在整个二十世纪中,其他进步运动也围绕着这两个主要政党,被它们主导,发现在实践中几乎不可能避免它们的拥抱。偶尔,进步事业是与他们分开的 – 在1950s和1960s的某些反殖民主义运动中,大部分女权主义者,性别异议,各种单一问题运动,以及每一个新政党,就像第二次世界大战中的英国的联邦党 。 但为了公共有效性和成功立法,左翼事业需要社会主义政党和共产党的支持。 他们提供了政治上的氧气,从这个意义上说,他们霸占了左派。

Between the late 1960s and the 1990s, this ceased to be the case. After

the suppression of reform movements in Czechoslovakia and Poland (in

1968 and 1981), governing Communisms had finally exhausted any re-

maining credibility as agencies of progress, although ironically the Soviet

invasion of Czechoslovakia had finally pushed western European Com-

munists into developing an independent political course explicitly critical

of the Soviet model. However, by the early 1980s it was clear that this

“Eurocommunist” direction had also run out of steam. Communist elec-

toral performance began slipping in Italy, and in France and Spain it en-

tirely collapsed. Determined Eurocommunists drew their conclusions and

began shedding their Communist identities altogether.

在1960s到1990s之间,这一情况就不复存在了。 在捷克斯洛伐克和波兰(1968年和1981年)镇压了改革运动后,进行统治的共产党政权终于耗尽了任何残留下来的作为进步机构的信誉,但具有讽刺意味的是,苏联入侵捷克斯洛伐克终于推动西欧的共产党人制定了独立的政治路线,明确的批判了苏联模式。但是,到了1980s初期,很明显这个“欧洲共产主义者”的方向也已经失去了动力。共产党的选举表现在意大利开始下滑,在法国和西班牙则完全崩溃了。 坚定的欧洲共产主义者们得出他们的结论并开始完全抛弃他们的共产主义者身份。

Concurrently, social democratic parties fell into disarray. The British Labour Party and the German Social Democratic Party (SPD) entered a parliamentary wilderness for 18 and 16 years of opposition, respectively,

in 1979 and 1982; the initial euphoria of socialist election victories in France, Greece, and Spain in 1981–82 rapidly palled in the face of austerity programs and rising unemployment; governing socialists in Austria and Low Countries vacated any distinctive policies; and the long-dominant Scandinavian socialists lost both their confidence and their lock on office.

同时,社会民主党也陷入了混乱。英国工党和德国社会民主党(SPD)在1979年和1982年分别进入了18年和16年的作为反对派的议会荒野;法国,希腊和西班牙1981年至1982年的社会主义竞选胜利时的最初的欣欣向荣的情绪很快面临着紧缩计划和失业率的上升;治理奥地利和低地国家的社会主义者撤除了任何独特的政策;而长期占统治地位的斯堪的纳维亚社会主义者们失去了他们的信心和他们对办公室的锁定。

The context of this crisis was the economic recession beginning in 1973, which abruptly ended the postwar pattern of continuously expanding growth on which social democratic confidence relied. During the long post-war prosperity—a “golden age” of capitalist stability, rising living standards, and broad-based social consensus—social democracy’s goals of full employment, rising real wages, and a generous welfare state had been secured without damaging capitalist accumulation. But in this new period, the pillars of that earlier arrangement—Keynesian economics, comprehensive welfare states and expanding public sectors, corporatism and strong trade unions—crumbled.

这场危机的背景是1973年开始的经济衰退,这场经济衰退突然结束了战后社会民主信心所依赖的不断扩大的增长模式。在漫长的战后繁荣期 – 资本主义稳定的“黄金时期”,生活水平不断提高,以及基础广泛的社会共识 – 社会民主党的完全就业目标,实际工资上涨以及慷慨的福利国家已经得到保证,而没有损害资本主义积累。但在这个新时期,早期安排的支柱 – 凯恩斯经济学,综合福利国家和扩大公共部门,社团主义和强大的独立工会 – 崩溃了。

In other words, the strength of social democracy was embedded in a

larger postwar system of politics, which itself was breaking apart. Here the pan-European antifascist popular consensus of 1943–49, itself forged in the crucible of the defeat of Nazism, had been the key. In contrast to the fragilities of the earlier settlement after 1918, this societal consensus proved extremely robust, enjoying both legitimacy at the level of the state and breadth in popular culture. Drawing on democratic patriotisms elicited by wartime solidarities and fusing hopes for a new beginning with the needs of economic reconstruction, the reform coalitions taking office in 1945 managed to ground their programs in the kind of lasting society wide agreement that had eluded their predecessors in 1918. The institutional strength of a liberalized public sphere, with all the necessary legal protections and reasonable latitude for pluralism and dissent, was a vital aspect of this big democratic gain. Above all, the full-scale popular mobilizations needed to win the war delivered the momentum for a generously conceived social contract during the peace. These reformist strengths allowed a remarkable degree of popular identification with the state after 1945, giving it lasting reserves of moral-political capital.

换句话说,社会民主的力量被嵌入到一个

更大的战后政治体系中,而这一体系本身就是分裂的。在这里,1943 – 1949年的泛欧洲反法西斯民众共识,本身是在纳粹主义战败的坩埚中铸造的,一直是关键。与1918年以后早期建设的脆弱性形成鲜明对比的是,这一社会共识被证明是非常健壮的,享有国家层面的合法性和流行文化的广度。利用战时团结所引发的民主爱国主义,将新希望寄托在经济重建的需要上,1945年上台的改革联盟设法将他们的计划建立超越了他们的前人在1918时没有的持久的全社会范围的协议的基础之上。自由化的公共氛围的制度优势,以及所有必要的法律保护和合理的多元化和不同意见的宽容度,是这一大民主成果的一个关键方面。最重要的是,赢得这场战争所需要的全面的大众动员,为和平时期的慷慨构思的社会契约提供了动力。这些改革力量在1945年之后得到了国家内相当程度的民众认同,为其提供了持久的道德政治资本储备。

Thus the strength of the postwar consensus in Western Europe required more than the prosperity of the long boom or the negative cement of the Cold War; it also presumed that the image of the good society, so profoundly shaped by the antifascism of 1945, was finally becoming a reality. The forms of cohesion in a society—and the conditions allowing their renewal—depend crucially on the identifications forged in popular memory with that society’s political institutions, and here a comparison of the twentieth century’s two great constitution-making conjunctures, 1914–23 and 1943–49, says a great deal. In each case, the scale of societal mobilization, the radicalism of the institutional changes, and the turbulence of popular hopes all fractured the stability of existing allegiances and ripped the fabric of social conformity wide enough for big democratic changes to break through. But in 1918 building sufficiently strong popular identifications with the new democratic states remained highly contested, as the political polarizations of the interwar years and the rise of fascism so tragically revealed. After 1945, in contrast, the Western European consensus proved both broad and deep, producing remarkably resilient popular loyalty to the postwar democratic order.

因此,西欧的强大的战后共识所需要的不仅仅是长期繁荣或冷战的负面结果;它所假设的关于良好社会的想像,在1945年被反法西斯主义深深塑造之后,终于成为现实了。社会凝聚力的形式—以及允许它们更新的条件—关键取决于民众对社会政治制度的认同,这里有关于发生在1914-23年以及1943-49年的二十世纪两大宪法制定事件的比较,说明了很多。在每一种情况下,社会动员的规模,制度变迁的激进主义以及民众所希望的动荡都破坏了现存忠诚的稳定性,并且使得社会整合的结构足够宽泛,以使大型民主变革得以突破。但是在1918年与新生的民主国家建立足够强大的民众认同,这一点仍然备受争议,因为两次世界大战期间的政治极化和法西斯主义的崛起如此悲惨地显露了出来。相比之下,1945年以后,西欧共识既广泛又深入,为战后的民主秩序提供了非常有活力的普遍的忠诚。

That postwar consensus lasted for two decades. Beginning in the 1960s,

however, powerful new developments challenged its continuation. The

post-1973 recession, the capitalist restructuring of the post-Fordist transition, and a drastic reshaping of the class structure emerged as key structural developments. Accompanying them were the political explosions of 1968, the rise of a new feminism, and a proliferating ferment of new social movements, identity-based activism, and alternative political scenes. As a result, socialist and Communist parties of the traditional kind lost their dominance of the Left. For a century before the 1960s, those parties had performed the major work of democratic advocacy in Europe, building support through elections and rooting their influence in finely developed popular organization. They had functioned primarily as popular movements based in communities, binding their constituencies by means of elaborate subcultural solidarities. They now went into unarrested decline. Electorally, they found themselves outflanked by Green parties, left-socialists, and a variety of radical democratic initiatives. Moreover, to a great extent the grassroots

energy for Left campaigning now passed increasingly beyond the parliamentary arenas favored by socialism to a new localized, fragmented, and amorphously shifting extraparliamentary milieu.

战后共识持续了二十年。然而,从1960s开始,强大的新发展对其延续提出了挑战。 1973年后的经济衰退,后福特主义转型造成的资本主义重组,以及对阶级结构的彻底重塑,这成为了关键的结构性发展。伴随着这些的是1968年的政治爆炸,新女权主义的兴起以及新社会运动,基于身份的行动主义和其他政治场景的激增。结果,传统的社会主义政党和共产党失去了对左派的主导地位。在1960s之前的一个世纪里,这些政党在欧洲进行了主要的民主推动工作,通过选举建立支持,并将其影响力扎根到发达的民间组织中。它们主要作为基于社区的民众运动从而发挥作用,通过精心设计的亚文化团结来约束他们的选民。他们现在进入了不受欢迎的衰落中。在选举中,他们发现自己被绿党,左派社会主义者和各种激进的民主倡议所掩盖。而且,在很大程度上,左派运动的草根能量现在越来越超越了社会主义偏爱的议会领域,进入了一个新的地方化的,碎片化的,以及不断变化的议会外环境。

This book will trace the implications of this vital contemporary transi-

tion, partly by historicizing the rise and fall of the classical socialist tradi-

tion between the 1860s and 1980s and partly by analyzing the post-1968

realignment. If contemporary transformations have exposed socialism’s

weaknesses in the present, especially the exclusionary consequences of centering democratic strategy on the progressive agency of the industrial working class, then these insights have much to teach us about socialism’s limitations in the earlier periods too. If the centrality of the working class has been deconstructed in contemporary social and economic analysis, what happens if we “dethrone” the working class from its privileged primacy in socialist politics in various periods of the past? Feminist critiques of “class-centered” politics since the 1970s have been especially illuminating here, and the powerfully gendered limitations of the Left’s history will be a recurring theme of this account.

本书将追溯这种关键的当代转型的意义,部分是历史化了的1860s-1980s之间的古典社会主义传统的兴衰,部分是分析1968年后的重组。如果说当代转型已经暴露出当前社会主义的弱点,尤其是集中民主战略对工业工人阶级的进步机构的排斥性后果,那么这些见解也有很多可以教给我们社会主义早期阶段中的局限性。如果在当代社会和经济分析中工人阶级的中心地位被解构了,那么如果我们在过去不同时期将工人阶级从社会主义政治中的优先特权中“废除”,会发生什么? 1970s以来对女权主义批评的“以阶级为中心”的政治在这里特别具有启发性,而左派历史上的强有力的性别限制将成为这个叙述中反复出现的主题。

The complex relationship between socialism and democracy—or be-

tween “socialism” and “the Left”—is a vital theme of this book. For a

century after the 1860s, in this regard, two complementary principles held

good: socialism was always the core of the Left; and the Left was always

larger than socialism. Socialists never carried their goals alone. They always needed allies—whether in fighting elections, forming governments, organizing strikes, building community support, conducting agitation, working in institutions, or professing ideas in a public sphere. As socialists lost their hegemony in the Left after the 1960s and other radicalisms entered the Left’s political space, the terms of such negotiations grew ever more complex. Socialists found themselves forming new types of coalitions, or they overhauled their programs and appeals to accommodate the new constituencies. But even in the earlier periods, this book will repeatedly argue, socialists either broadened their appeals in equivalent ways or else held the “class-political” ground and effectively excluded significant populations from the socialist fold. The contraction of socialist politics around strongly gendered ideals of working-class masculinity, with discriminatory and exclusionary consequences for women, was the most important of these effects.

社会主义与民主之间——或者“社会主义”与“左派”之间的复杂关系是本书的一个关键主题。在1860s之后的一个世纪里,在这方面,两个互补的原则保持良好:社会主义一直是左派的核心;而左派总是大于社会主义。社会主义者从来没有单独完成目标。他们总是需要盟友 – 无论是选举,组建政府,组织罢工,建立社区支持,进行激励,在机构工作或在公共领域宣传思想。随着1960s以后社会主义者失去了在左派中的霸权,其他激进主义进入了左派的政治空间,这种谈判的条件变得越来越复杂。社会主义者发现自己组建了新的联盟类型,或者改革了他们的计划和呼吁以适应新的选民。但即使在早期,这本书中也会反复强调,社会主义者要么以相同的方式扩大他们的诉求,要么维持“阶级政治”的基础,并且有效地将重要人群排除在社会主义阶层之外。社会主义政治围绕工人阶级男子气概强烈的性别理想收缩了,对女性造成了歧视性的和排外性的后果,这些影响是最重要的。

WHERE IS THE LEFT GOING, NOW?

左派现在到哪里去了?

Between the late 1960s and the fall of Communism in 1989–91, the socialist tradition entered a long crisis, from which it has yet to recover. For Communists, this was certainly connected to the Soviet Union’s loss of legitimacy and final collapse, but social democracy experienced an equally debilitating loss of compass with the unraveling of Keynesianism during the 1970s and 1980s. In both cases, socialism ceased functioning as a convincing alternative to capitalism. In popular perceptions, certainly in the allowable languages of public debate, socialist ideas lost all resonance. As a credible program for replacing capitalism—for reorganizing the economy on the basis of a centrally planned and bureaucratically coordinated state sector—socialism fell apart. As a forseeable project, it receded from practical view.

在1960s后期和1989-91的共产主义崩溃之间,社会主义传统进入了一个长期的危机中,而且尚未恢复。对于共产党人来说,这当然与苏联丧失合法性和最终崩溃有关,但是社会民主同时也在1970s和1980s时的凯恩斯主义解体中遭受了同样的削弱。 在这两种情况下,社会主义都失去了作为资本主义的令人信服的替代者的功能。在普遍的看法中,特别是在公共辩论所允许的语言中,社会主义观念失去了所有的共鸣。 作为取代资本主义的可靠方案 – 在中央计划和官僚协调的国有部门的基础上重组经济,社会主义崩溃了。 作为一个可预见的项目,它从实际的角度退去了。

Thus by the 1990s, socialist advocacy of traditional kinds became al-

most entirely silenced. The triumphalist rhetoric of the “end of Commu-

nism” gave the reckless dominance of marketizing programs in Eastern

Europe almost unstoppable force, while in the West neoliberal dogmas permeated political understandings of feasible governance. Social democratic parties replayed the earlier revisionism of the 1950s, this time almost completely shedding the socialist skin, embracing the new neoliberal frameworks via languages of “modernization.” With few exceptions, the Communist parties also dissolved or remade themselves, realigning the identity of the Left with a broad politics of democratic coalition, as against socialism per se. In all of these ways, whatever the electoral success of parties still calling themselves “socialist,” socialism as a class-political program for transforming or replacing capitalism seemed to be at an end.

因此,到1990s,传统种类的社会主义推动几乎完全沉默了。“共产主义终结”的胜利主义修辞使得在东欧,鲁莽主导的市场化纲领几乎成为了不可阻挡的力量,而在西方的新自由主义教条中渗透了对可行治理的政治理解。社会民主党重播了20世纪50年代早期的修正主义,这一次几乎完全消除了社会主义的肤色,通过“现代化”的语言拥抱了新自由主义框架。除了少数例外之外,共产党也解散或重塑了自己,重新调整了左派身份,作为广泛的民主联盟政治,反对社会主义本身。 在所有这些方面,无论将自己称为“社会主义者”的各方在选举上如何成功,作为改变或取代资本主义的阶级政治纲领的社会主义似乎已经结束了。

This political crisis had an underlying social history too. Socialist labor

movements developed in a particular era between the 1880s and 1930s,

with strong continuities lasting till the 1960s. They were shaped by the

distinctive infrastructure of urban economies, municipal government, and

working-class residential communities produced by industrialization, which

delivered the underpinnings of socialist political success during the twentieth century.4 But this social landscape of industry also started disappearing after the 1960s. For the preceding century, it had been the basic environment in which socialist labor movements convincingly championed the cause of democracy. Not only that, those movements also chalked up huge democratic achievements to their credit.

这场政治危机也有一个潜在的社会历史。 社会主义劳工运动在1880s和1930s之间的特定时期发展起来,具有强大的连续性,持续到了1960s。 它们受到城市经济,市政府和工业化生产出的工人阶级住宅社区这些独特基础设施的影响,这为二十世纪社会主义政治的成功奠定了基础。但是这种工业社会格局也在1960s后开始消失。 在上个世纪,这成为了社会主义劳动运动令人信服地支持民主事业的基本环境。 不仅如此,这些运动也用他们的信誉树立了巨大的民主成就。

This historic Left had proved more than simply “good enough.” It dog-

gedly and courageously constructed the foundations for democracy in Europe. It consistently pushed the boundaries of citizenship outward and forward, demanding democratic rights where anciens re ́gimes refused them,defending democratic gains against subsequent attack and pressing the case for ever-greater inclusiveness. Socialist and Communist parties—parties of the Left—sometimes managed to win elections and form governments, but, more important, they organized civil society into the basis from which existing democratic gains could be defended and new ones could grow. They magnetized other progressive causes and interests in reform. Without them,democracy was a nonstarter. Between the 1860s and the 1960s, they formed the active center of any broader democratic advance. This is the history of socialism that needs to be recovered and given its due.

这个历史悠久的左派被证明不仅只是“足够好”,而且坚定地和勇敢的为欧洲的民主奠定了基础。 它始终如一地将公民身份的界限向外推进,在政权拒绝他们的情况下要求民主权利,捍卫民主成果以防止随后发生的攻击,并将案例推向更大的包容性。社会主义政党和共产党 – 左派政党 – 有时设法赢得选举并组建政府,但,更重要的是,他们将公民社会组织为可以捍卫现有的民主成果和新的民主社会发展的基础。他们对改革中的其他进步力量和利益进行了激励。 没有他们,民主就不会开始。在1860s-1960s之间,他们成为了任何更广泛的民主进步的活跃中心。这是社会主义的历史,这些需要被恢复和被给予其应有的。

If in its two-century history the Left stood for democratic constitution-

alism, expanding citizenship, egalitarianism, respect for differences, and social inclusiveness, then the centering of this politics around socialist values also entailed some distressing limitations. Precisely because socialists proved such effective advocates of democracy, certain issues became effaced. As well as affirming democracy’s indebtedness to the Left, therefore, this book also analyzes the insufficiencies of socialist advocacy—all the ways socialism’s dominance of the Left marginalized issues not easily assimilable to the class-political precepts so fundamental to the socialist vision. Questions of gender were the most obvious case, but other foreshortenings also recurred: questions of local control and cooperative organization excluded by socialism’s state-centered logic; sexualities, family forms, and personal life; agrarian problems; questions of colonialism, nationalism, and the continuing conundrum of “race.”

如果在其两个世纪的历史中左派主张民主宪政主义,扩大公民权,平等主义,尊重差异和社会包容性,那么围绕社会主义价值观念这一政治的中心问题也会带来一些令人痛苦的局限。正是因为社会主义者被证明是民主的有效倡导者,某些问题就被抹杀了。因此,除了肯定民主对左派的负债外,本书还分析了社会主义倡导的不足之处 – 社会主义对左派边缘化问题的主导地位不容易同化为社会主义视野中的根本性的阶级政治戒律。性别问题是最明显的例子,但其他的更小的问题也出现了:社会主义的以国家为中心的逻辑排除了地方控制和合作组织的问题;性,家庭形式和个人生活;土地问题;殖民主义问题,民族主义,以及“种族”的持续难题。

These were the questions that invaded the Left’s imagination after 1968.

For the crisis of socialism came not just from its collision with the unex-

pected realities of a transformed real world of capitalism. Equally funda-

mental challenges came from outside socialism’s familiar class-political

frameworks altogether—within theory, within as-yet-unreflected areas of

social practice, and within micropolitical contexts of everyday life. The

strongest challenge came from feminism. But others quickly followed: an-

tinuclear campaigning; environmental activism; peace movements; gay-

lesbian movements and the wider politics of sexuality; local community

politics; squatting and the creation of “alternative scenes”; left nationalist

and regionalist movements; and, last but not least, antiracism, both re-

sponding to antiimmigrant and related radical-right agitations and creating

space where racialized minorities themselves started to organize. These new movements allowed contemporary identity politics to emerge.

这些都是1968年以后侵略了左派想象力的问题。对于社会主义危机来说,不仅是因为它与现实世界中资本主义变革导致的意外现实相冲突。与来自外部的挑战同样根本的社会主义熟悉的阶级 – 政治框架中,从理论,到社会实践尚未反映的领域,以及日常生活的微观政治环境也面临挑战。最强大的挑战来自女权主义。但其他迅速跟随了:反核运动;环境行动主义;和平运动;同性恋运动和更广泛的性政治;当地社区政治;非法占领和创作“另类场景”;左派民族主义和地区主义运动;最后但并非最不重要的是,反种族主义既回应了反移民和相关的极右派的鼓动,也创造了空间使得少数族裔自己开始组织起来。这些新的运动使当代的身份政治出现。

If the old class-centered paradigm of nationally organized socialisms had

lost its hold on the definition of the Left—the primary lesson of the

1990s—then these new movements formed the starting points for a politics capable of taking its place. The making of the socialist tradition into the main agency of democracy’s advance was the product of a particular era, 1860–1960, which is now over. But if socialism’s importance for the Left can be located in this particular period, in a powerful nexus of social histories and political forms whose possible conditions had dissolved, the next question immediately arises: how should democracy be located in the present? What were the Left’s coordinates in the new era opened by the 1960s? How might a new sociopolitical basis for democracy be composed? How can further extensions of democracy take place?

如果旧的以阶级为中心的国家组织社会主义模式已经失去了对左派的定义的把持–1990s的的主要教训 – 那么这些新的运动形成了一个能取代它的地位的政治的起点。 把社会主义传统变为推动民主进步的主要机构,是一个特定时代的产物,即已经结束的1860 – 1960年。 但是,如果社会主义对左派的重要性可以在这个特定的时期找到,那么在可能的情况已经解体了的社会历史和政治形式的强大关系中,下一个问题立刻出现了:民主应该如何在现在进行定位? 在1960s开创的新时代,左派的坐标是什么? 一个新的社会政治基础如何构成民主? 如何进一步扩大民主呢?

Just as contemporary capitalist changes were recomposing the working

class rather than abolishing it, so would the reconfigured forms of socialist politics continue to shape the Left. If socialism no longer offered a systemic alternative to market-based types of economy, socialist critiques of capitalism had not lost their force. Socialists had always demanded that liberals live up to their professions of pluralism, tolerance, and respect for diversity, moreover, while grounding arguments about freedom in their own robustly egalitarian philosophy. Strong and elaborate conceptions of social justice and the collective good also retained their oppositional importance against the individualist shibboleths of the neoliberal ascendancy. In all of these ways, the socialist tradition held vital resources for the remaking of the Left, not least because parties calling themselves socialist remained the most popular and reliable repositories of democratic goods.

正如当代资本主义变革正在重建工人阶级而不是废除它一样,重构的社会主义政治形式也会继续塑造左派。如果社会主义不再提供以市场为基础的经济类型的系统性替代选择,社会主义对资本主义的批判并没有失去它们的力量。 社会主义者一直要求自由主义者在其专业领域中恪守多元主义,宽容和尊重多样性,而且要在自己坚定的平等主义哲学中为自由提出论据。 关于社会正义和集体利益的强大的和精心的的概念也保留了它们在对抗新自由主义占优势的个人主义原则中的重要力量。在所有这些方面,社会主义传统为左派的重塑提供了至关重要的资源,至少因为自称为社会主义的党派仍然是民主服务中最受欢迎和最可靠的知识库。

But the post-1968 movements had also radically expanded socialism’s

horizons, charting new territories of democratic practice, whether socialists opted to travel there or not. The boundaries of politics—the very category of the political—had been extended by feminists, gay liberationists, environmentalists, autonomists, and others. The possible meanings of democracy had changed. These innovations had proceeded largely beyond the awareness of older Left parties, with very few exceptions. Moreover, the new parties—Greens, left-socialists, and other emergent radicalisms—were small and barely captured much of this energy. Far-reaching political realignment was certainly remaking the national political space—not only by reshaping the relationships between socialist parties and their erstwhile supporters but also in novel processes of coalescence, which gave previously marginalized Greens and other radicals a place. Even more: for a century after the 1860s, with the vital exceptions of 1917–23 and 1943–47, parliamentary politics overwhelmingly dominated democratic political action, but after the 1960s this was no longer so. The relationship between a variegated extraparliamentary sphere of localized and often particularistic

“movement” politics and the continuing parliamentary arenas was becoming the key front of democratic renewal.

但是,1968年后的运动也大大扩展了社会主义的范围,开辟了新的民主实践领域,无论社会主义者是否选择在那里出现。政治的界限 – 政治的范畴 – 已经被女权主义者,同性恋自由主义者,环保主义者,自治主义者和其他人所扩展。民主的可能含义已经改变。这些创新在很大程度上超出了老左派政党的认识,除了极少数例外。此外,新党派 – 绿党,左派社会主义者和其他紧急激进主义 – 规模很小,几乎没有获得这种能量。影响深远的政治调整无疑重塑了国家政治空间 – 不仅重塑了社会主义政党和其前支持者之间的关系,而且改变了以前的边缘化绿党和其他激进者的聚合过程。甚至更多:在1860s以后的一个世纪里,除了1917-43年 1943-47年的重要例外,议会政治压倒性地支配着民主政治行动,但是在1960s之后,这已不再如此。各种各样的议会外的本地化和特殊化的“运动”政治与议会竞选场所正在成为民主革新的关键阵地。

Writing this book has involved a complicated ethics. The history of the

Left contains much violence, many wrong turnings, many failures of prin-

ciple and nerve, a great deal of horrifying excess. Stalinism, in particular,

spreads like a noxious and indelible stain across a significant part of this

history. Likewise, in the field of extremism created by fascists and revolu-

tionaries, and again by Communists and anti–communists, social democ-

racy frequently chose complicity in democracy’s restriction and damage.

Conventional histories of the Left are also often periodized around a chro-

nology of revolutionary failures—in 1848, 1871, 1917–23, 1936, 1956,

1968, and more. I’ve tried neither to rationalize the failings and omissions

nor to look away from the crimes. I’ve tried not to romanticize missed

opportunities. But while acknowledging the Left’s defeats and limitations,

this book’s perspective is different. It tells a story of democracy’s European trajectory, whose uneven success was secured by the Left, sometimes passionately, sometimes painfully, but always as the necessary and most reliable support.

写这本书涉及复杂的道德规范。左派的历史包含许多暴力,许多错误的转折,许多原则和勇气的失败,大量可怕的过度。特别是斯大林主义的扩散,在这段历史的重要部分中成为一种有害的和不可磨灭的污点。同样,在法西斯主义者和革命者以及共产党人和反共分子创造的极端主义领域,社会民主党人经常选择与民主的限制和破坏同谋。传统的左派历史也常常围绕1848年,1871年,1917年至1936年,1956年和1968年等革命失败的年代表进行周期化。我已经试图将失败和遗漏合理化,也不想忽视罪行。我尽量不要浪漫化那些错失的机会。但是,虽然承认左派的失败和局限性,但本书的观点是不同的。它讲述了一个民主欧洲轨迹的故事,它的不平坦的成功是得到左派的支持的,有时候很激烈,有时很痛苦,但总是作为必要和最可靠的支持。

In this achievement, we are all the beneficiaries. If we consider the great dramatic moments of European constitution-making, which moved the frontier of democracy forward, from the 1860s to 1989, the Left’s radical democratic agency was always there. The political values the Left fought for in those moments, and in the long and arduous intervals in between, have become the values we all accept. The degeneration of the Bolshevik revolution under Stalin and the Stalinization of Eastern Europe after the Second World War have necessarily compromised socialism’s place in this accounting. But elsewhere in Europe socialists have been fundamentally responsible for all that we hold dear about democracy, from the pursuit of the democratic franchise, the securing of civil liberties, and the passing of the first democratic constitutions to the more contentious ideals of social justice, the broadenening definitions of citizenship, and the welfare state.

在这一成就中,我们都是受益者。如果我们考虑欧洲宪法制定的巨大的戏剧性时刻,从1860s到1989年,民主前沿向前推进,而左派的激进民主机构一直存在着。左派在这些时刻以及在漫长而艰苦的时期中争取的政治价值已经成为我们都接受的价值观。斯大林之下退化的布尔什维克革命和二战之后东欧的斯大林化,必然会损害社会主义的名声。但在欧洲的其他地方,社会主义者对我们所拥有的关于民主的一切,从追求民主政府,获得公民自由,以及将第一部民主宪法转变为更有争议的社会正义理想,扩大公民身份的定义和福利国家。

Democracy has always been a shifting frontier, whose idealistic but unrealized projections were as vital as the recorded gains. As we move through the unfamiliar landscape of the twenty-first century, therefore, this is a future we will need to remember. And in constructing our maps, we will need the knowledge contained in the Left’s rich past.

民主一直是一个一直在转变的前沿,其理想但未实现的预测与记录的进展同样重要。因此,当我们在二十一世纪走向不熟悉的景观时,这是一个我们需要记住的未来。在构建我们的地图时,我们需要了解关于左派的丰富过去的知识。

社会主义没有像资本主义哈巴狗们幻想的那样死去,历史没有终结,社会主义者们带来了新的替代方案(例如我博客上介绍过的经济民主模型),并正在与资本主义作战!

儘管多方證據都指向金吉達在哥倫比亞犯下的集體屠殺惡行,這家公司仍努力希望美國聯邦第十一巡迴上訴法院(the 11th U.S. Circuit Court of Appeals)能撤下此案。他們主張這些謀殺案不能都算在金吉達的頭上,因為支付給AUC傭金的事實並不代表金吉達實際參與或是知曉每一件謀殺。他們還表示,從美國最高法院去年四月對

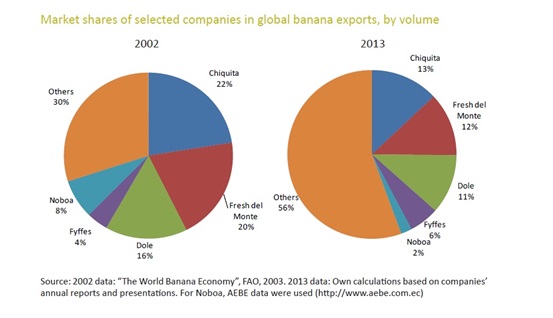

儘管多方證據都指向金吉達在哥倫比亞犯下的集體屠殺惡行,這家公司仍努力希望美國聯邦第十一巡迴上訴法院(the 11th U.S. Circuit Court of Appeals)能撤下此案。他們主張這些謀殺案不能都算在金吉達的頭上,因為支付給AUC傭金的事實並不代表金吉達實際參與或是知曉每一件謀殺。他們還表示,從美國最高法院去年四月對 在回顧過世界三大香蕉出口貿易公司的血腥歷史後,我們再回來看金吉達和法伊夫斯兩間公司的併購案會帶來什麼影響?其實以金吉達為首的這幾間大公司,都已經建立起與當地香蕉農固定合作的模式。在過去,這些香蕉農也許能因為跨國公司競爭激烈與經濟規模大而受益,因為大公司都會害怕別家出更好的價錢與蕉農購買,會導致他們來源產量驟減。但現在只有少數的跨國企業佔領整個市場,這些大玩家們已經可以幾乎支配生產方的一切收成了。根據莫柏格所說,「這就像香蕉產業的沃爾瑪化(Walmartization)。」

在回顧過世界三大香蕉出口貿易公司的血腥歷史後,我們再回來看金吉達和法伊夫斯兩間公司的併購案會帶來什麼影響?其實以金吉達為首的這幾間大公司,都已經建立起與當地香蕉農固定合作的模式。在過去,這些香蕉農也許能因為跨國公司競爭激烈與經濟規模大而受益,因為大公司都會害怕別家出更好的價錢與蕉農購買,會導致他們來源產量驟減。但現在只有少數的跨國企業佔領整個市場,這些大玩家們已經可以幾乎支配生產方的一切收成了。根據莫柏格所說,「這就像香蕉產業的沃爾瑪化(Walmartization)。」