(写在前面:作者对美国不平等的揭露和批判很有价值,不过作者自己作为中产阶级,还是在幻想在资本主义范围内解决问题,对不起,作者,资本主义范围内是永远无法解决问题的,就像皮凯蒂所揭示的,经济独裁为核心的资本主义制度必然会出现越来越大的贫富分化,最终导致社会的崩溃,只有以经济民主为核心的社会主义才能解决问题,并消除剥削压迫与奴役。)

阶层分化毫无疑问在毒害着社会,并且正在快速走向无法弥合的程度。而你,也许就是问题的一部分。

The Atlantic June 2018 cover story: “The 9.9 Percent Is the New American Aristocracy ” by Matthew Stewart

原文链接:https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/the-birth-of-a-new-american-aristocracy/559130/

【译者按】

在阶级差异和贫富差距的讨论中,“中产阶级”的标签无论在中国社会还是美国社会都是“免罪金牌”。我们这个群体里自称“中产阶级”的精英们,靠着良好的教育,在每一次升学求职的竞争中以分数简历跻身前列,得到了相对舒适的人生,拥有受人尊敬的职业 — — 医生、律师 、金融家 、咨询师 、工程师 、 学者 、文化人,住在“好”社区里,稳当缜密地安排着自己和子女的生活。在美国这个“机会之地”是这样,在“中国梦”的图景下也趋于此。我们认为自己所拥有的财产和社会地位靠的都是自己的能力和努力,对此我们毫不怀疑。

这就是9.9%一族。本文作者是其中一员;翻译这篇文章的我们,以及正在读文章的你,都可能是。然而是又怎样?请阅读此文。

1. 消逝的贵族

小时候,每年我会有一周时间跻身于美国日薄西山的的贵族阶层。有时是在圣诞前后,更多的时候是在独立日那天,我们会举家去我祖父母的某个乡村俱乐部住一阵,有时在芝加哥,有时在佛罗里达的棕榈滩,或者北卡的阿什维尔。早餐自助总是丰盛无比;我祖父作为东道主总是乐呵呵的,时不时蹦出一个熟悉的故事,还总不失时机婉转地纠正大家的俱乐部礼仪。我十一二岁的时候,他吞吐着雪茄烟对我讲,我们这一周的奢侈要归功于我的曾祖父,罗伯特·W·斯图尔特(Robert W Stewart)上校;他曾是老罗斯福麾下的一位“莽骑兵”,在20年代出任印第安纳州的标准石油公司董事长的时候积累下了这些财富。他还对我说,由于某种古老久远却不明晰的原因,洛克菲勒家族和我们家族是世仇。很久之后我才了解到,这些关于上校曾祖父和大亨们之间纠纷的坊间传闻与事实相去甚远。

一周结束,我们又会回到自己家。我的现实生活是典型的六七十年代美军基地与周边社区的彻头彻尾的中产阶级水平。日子也过得不错,然而披萨是超市买的盒装成品,早餐也只是普通的“幸运符”盒装麦片。我们家的巅峰时刻大概就是我父母把一辆第一手的大众牌房车开回家的那一刻。随着我越来越懂事,假期这些浮华的爱国午餐会和桥牌桌看起来越来越荒谬,甚至令人生厌,像是给一群人生中除了按点露面之外别无所长的人们举办的一场无休止的生日派对。我属于相信“能者居上”的新一代,并对“才能”有着简单明了的定义:成绩,学分,塞满简历的经历,桌游水平和篮球水平,当然还要能自食其力。对我来说这意味着帮邻居做家务,在附近一家快餐店打卡上下班,并通过奖学金一路刷过本科和研究生。我有许多与生俱来的优势,但钱并不是其中之一。

现在的我是新贵族的一员,虽然我们依旧自认是靠自己能力胜出的。如果你是《大西洋月刊》的典型读者,十有八九你也是其中的一员。(如果你不是其中的一员,我希望你会觉得这篇关于新阶层的文章更加有趣、也更引人警醒。)我将称我们这群人为9.9%,原因后面会讲。当然我们这群人是有很多值得称道的地方:我们不再拘泥于旧贵族的繁文冗节,我们信奉事实和数据,我们的种族和肤色也似乎多样了一点。像我这样对旧统治阶层仍有些模糊记忆的人是少数,不是主流。

按照任何社会学或者财富上的标杆,成为我们中的一员都是好事情。当我们的孩子更是好事情。我们的健康、家庭生活、朋友人脉、教育背景和金钱都让我们在任何竞争中见神杀神。然而在我们视野的正中心却有一个盲点;我们似乎是最后一个意识到我们正在多快地变异的群体,我们似乎也认不清我们正在变成什么。

我们这个“贤能阶层”(the meritocratic class)已经熟练掌握了以牺牲别人的孩子为代价来巩固财富和传递特权的旧伎俩。在我们这个时代财富集中的过程中,我们并非无辜的旁观者。我们是一个慢性扼杀经济,破坏美国政治稳定和侵蚀民主的过程中的主要帮凶。唯才主义的幻觉让我们意识不到我们这个新阶层的出现所代表问题的实质。我们倾向于认为我们成功的受害者只是那些被挡在俱乐部门外的人。但历史很清楚地告诉我们,在我们玩的这场游戏里,到最后不会有一个赢家。

2. 9.9%的低调魅力

我们首先来谈谈钱 — — 即便金钱不过是新贵族与众不同的原因之一。美国不平等日益加剧已经是老生常谈,其中各种定式化的人物角色也众所周知。化石燃料财阀、华尔街大亨、乳臭未干的科技新贵,以及其他人构成的所谓1%阶层,都是大反派。剩下的99%才是好人,又被称为“人民”或”中产阶级”。这样的叙事线很简单:我们曾经是平等的,但现在我们分裂了。这样的故事并非毫无真实性可言。但故事的人物和情节都存在基本的错误。

没错,在过去的半个世纪中,最富有的0.1%阶层是财富集中的最大赢家。加州大学伯克利分校的经济学家伊曼纽尔·赛斯(Emmanuel Saez)和加布里埃尔·祖克曼(Gabriel Zucman)的研究表明,2012年属于0.1%阶层的约16万户家庭掌握了美国22%的财富,这一数字远高于1963年的10%。如果你想寻觅能收买选举的金钱,去0.1%那里找,你不会落空。

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

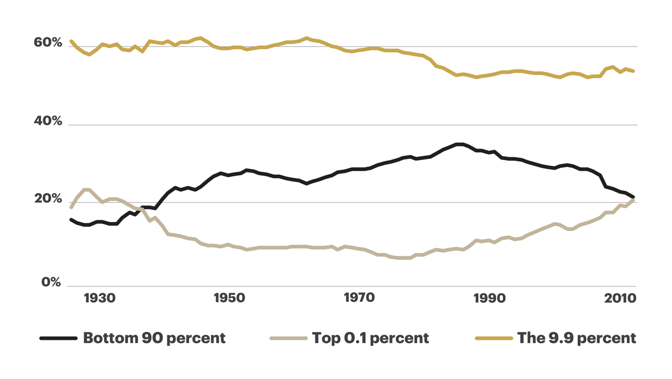

图1 关于三个阶层的故事

9.9%阶层拥有美国的大部分财富 (Saez / Zucman)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

相对而言,0.1%阶层不断取得的社会财富分成都来自其他阶层。但并非所有99.9%的财富都遭瓜分。只有底层90%的人遭受了盘剥。在20世纪80年代中期,底层90%的人群掌握了全国35%的财富,达到了其巅峰。30年后,这一数字下降了12% — — 这和0.1%阶层增长的财富完全相同。

处于顶层0.1%和底层90%之间的这个群体过得还挺不错的。过去的数十年中,这个群体在不断增长的社会财富中保住了自己的份额。这个群体拥有的财富远远多于其他两个群体拥有财富的总和。在三个阶层(见图1)的叙事中,代表这一阶层的财富总量始终稳定的飘在最上方,而其他两个阶层此消彼长。你现在能看出新兴贵族阶层是谁了:我们就是这9.9%。

那么我们这9.9%都是怎样的人物?我们大多数并非那些0.1%阶层中高调张扬的政治操盘手。我们是彬彬有礼、衣着得体的律师、医生、牙医、中层投资银行家、有着玄虚工作头衔的MBA,以及其他各种白领 — — 那种你可能会请来共进晚餐的人物。实际上,我们都不爱抛头露面,我们甚至否认自己的存在。我们坚称自己是“中产阶级”。

截至2016年,要有120万美元的净资产才能进入这个阶层;该群体资产的中位数是240万美元;资产1000万美元就进入了最顶端的0.9%。(如果你还够不上这些数字,也别紧张:我们的圈子向所有人开放,只要你态度端正,路线正确。)“我们是99%”听起来理直气壮,但这不过是一句口号,而非具体分析。哪怕是我们这个(9.9%)群体最低端的家庭也不会知道怎么使干草叉。

我们也不全是白人,不过大多数都是。根据皮尤研究中心的一项分析,非裔美国人在财富排名前10%的家庭中占1.9%;西裔占2.4%;其他少数族裔,包括亚裔和多血统裔群体,占8.8% — — 尽管这些群体合计在总人口中占了35%的比例。

9.9%式生活的一个危险就是我们总是不由自主地向上看。我们怀着敬畏、嫉妒和渴望服从的复杂心情向上凝望着0.1%。我们也因此错失了我们时代中更宏大的叙事。我们将剩下的90%远远甩在身后的飞尘中 — — 并且已经悄悄地在我们已经经过的路上铺设下了路障,保证他们永远赶不上我们。

假设你位于美国财富分布的中间位置。你要跳多高才能够到9.9%呢?从财务角度来说,衡量方法很简单,趋势也很明显。1963年,你需要将自己的财富增加6倍。到了2016年,你要跳的高度翻了一番 — — 要将你的财富增加12倍 — — 才能够到这一群体。如果你有胆量要达到这一群里的中间位置,而不是最低端,你就需要将自己的财富乘以25。从这样的角度来看,2010年代更像1920年代。

如果你的起点是有色人种的中值,你就得好好锻炼财务撑杆跳高的技艺了。政策研究所(Institute for Policy Studies)的计算指出,2013年,除去家具和家庭汽车等“耐用品”的价值,黑人家庭财富净值的中值是1700美元,拉美裔家庭的财富中值是2000美元,而白人家庭财富的中值则是11.68万美元。2015年波士顿的一项研究发现,当地白人家庭财富的中值是24.75万美元,而非裔美国人家庭财富的中值仅有8美元。没错,这不是笔误。这么点钱只能买两杯中杯卡布奇诺。要想进入9.9%还得再加30万杯咖啡。

你经常会听人说 这些数据都不重要,因为在美国每个人都有机会实现飞跃:经济流动性赋予不平等以正当性。这个观点从根本原则上就不成立。而在美国,这个观点说的也并不是事实。与流行的说法相反,经济流动性在这片机会之地上不仅不高,而且还在降低。

想象你自己站在社会经济的梯子上,脚踝上捆着一根橡皮筋,橡皮筋的另一头捆在你父母所站的梯级。橡皮筋的强度决定了你脱离自己出生时的梯级有多大的难度。如果你的父母站在梯子的上端,当你往下掉时橡皮筋会把你拉回来;如果他们站在下端,你开始向上爬时它就会把你往下拽。经济学家把这样的概念描述为“代际收入弹性”,或简称IGE,这一概念衡量的是孩子收入和整体平均收入之间的偏差有多大比例是由父母收入造成的。IGE为0意味着父母收入和子女收入之间没有任何联系。IGE为1表明孩子的命运早在一出生时就完全注定。

纽约城市大学经济学教授迈尔斯·克拉克(Miles Corak)的研究表明,在半个世纪前,美国的IGE不到0.3。而现在是0.5左右。在美国,一旦你选定了父母,游戏已经过半程了。美国的IGE现在比其他几乎所有发达经济体都要高。在衡量经济流动性这个指标上,美国更接近智利或阿根廷,而不是日本或者德国。

看看最紧的橡皮筋在梯子上所处的位置时,事情就越发令人不安了。例如加拿大,IGE只有美国的一半。在两国收入阶梯的中间部分,后代都会以不错的速度向上或向下移动。但不同的是两端的情况。在美国,位于低端10%的孩子,而且特别是位于顶端10%(包括9.9%)的孩子,最终停留的位置都接近他们的起点。在这片机会的树林中,果树越高,果子掉落得就离树越近。

在这里要说明一点,所有这些对财富百分比的分析,只不过是对美国不断演变的社会阶层体系了解的入门。人们在不同的财富分层中移动时候并不一定会改变其所属社会阶层,并且他们所处的社会阶层在自己眼中可能和在别人眼中也不一样。然而,即便财富统计数据上的趋势并不能完美说明更深层次的变迁,它们在某种意义上仍然记录了我们社会中目前正在发生的剧烈转变。

几年前,曾任奥巴马政府经济顾问委员会主席的经济学家艾伦·克鲁格(Alan Krueger)在回顾国际经济流动性数据时,注意到了我们目前正在经历的表象下的根本性变化。他指出,不断加剧的经济固化和不平等并非如海上两片浮木,碰巧在海滩上同时出现;它们总是相伴相生。在各个国家,不平等程度越高,IGE也越高(见图2)。就好像是人类社会有一种自然分离的倾向,然后一旦不同阶层分化差距足够大,固化就会开始。

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

图2 盖茨比曲线: 不平等与阶层固化相伴相生

横轴:收入不平等性(基尼系数) / 纵轴:代际收入流动性 (Miles Corak)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

经济学家一般都很谨慎,他们看到这样的图表后会告诉你,这只表明了相关性而不是因果关系。这对于我们这些处于顶端的人来说是个方便的不置可否,让美国作为立国之本的唯才体系(meritocracy)神话得以延续:我们的成功和其他人的失败无关。这样的想法让人舒服。但古今各国,富有阶层都是以直截了当的方式推动固化过程。他们将金钱从生产活动中拿走,花在建立高墙上。此外,历史上总有一个上层的社会群体承担了保卫和维护这些高墙的责任。这个群体曾经被称为贵族。现在就是我们9.9%阶层。两者的主要差别就在于我们找到了假装是中间阶层的策略,并以此来维持自己顶层的位置。

克鲁格很喜欢图2这张图表,喜欢到给它取了个名字:了不起的盖茨比曲线 。这名字取得不错,让我有强烈的共鸣。F·斯科特·菲兹杰拉德(F. Scott Fitzgerald)那部关于美国梦碎的小说里的故事发生在1922年,也恰好是我的曾祖父偷偷把钱从标准石油公司挪往加拿大一个空壳公司之时。小说出版于1925年,同一年特别检察官提交了证据,证明那家公司的债券最终流转到了内政部长手中。当书作者在巴黎的咖啡馆喝着咖啡时,罗伯特·W·斯图尔特上校正在逃避美国参议院发出的质询传票,要求他就他在茶壶山丑闻案 中扮演的角色提供证词。我们现在正在接近那代人在1928年所达到的社会不平等的巅峰状态。我敢肯定他们当初也以为那样的状态能永久持续下去。

3. 物种起源

金钱买不来教养与品味,起码我祖母是这样认为的。但金钱可以雇来私家侦探。我的祖母是肯塔基州的名媛,偶尔会当时尚模特(有点像《了不起的盖茨比》里的黛西·布坎南),所以当她的大儿子宣布要娶一名来自西班牙的女人时,她很清楚该怎么处理。一名侦探迅速打听到了并向祖母汇报,这名未来的新娘家在巴塞罗那街头以卖报为生。祖母立即宣布全面切断两方联系。实际上,我母亲家里经营着一家大型纸制品工厂。当孩子出生后,祖母终于让步了。为了让一切都名正言顺,她为这个当时随军驻扎在夏威夷的新的小家庭操办登上了纽约社交名人录。

社会学家会用枯燥的语言说,我的祖母是个家族社会资本的狂热管理者 — — 她不会让西班牙街头的小屁孩损失自己家的社会资本。尽管她把基本事实搞错了,她的确有自己的道理。金钱或许可以衡量财富,但并非财富的唯一存在形式。家庭、朋友、社交网络、个人健康、文化、教育,甚至是地理位置,也都是有钱人之所以为有钱人的原因。这些非金钱形式的财富并不仅仅是我们作为贵族阶层所得到的好处。这些是我们身份的定义。

我们有好的家庭、好的健康、好的学校、好的邻居和好的工作。我们也许可以自称“五好”人群而不是9.9%。我们与在这些方面没有那么好的人们有着天壤之别,这些差别快要让我们逐渐演化成一个新的物种。就像在我祖母那个年代,物种的形成缘起于一个爱情故事 — — 或者,你也可以叫它 — — 性选择。

换个礼貌点的说法,这叫选型交配。这个词汇有时候也会用于形容互联网时代产生的新奇迹,比如爆米花终于遇上了黄油或者扬基球迷遇上了扬基球迷。实际上,当今对于选型交配的狂热的起源是简·奥斯汀小说中女主人公们所公认的事实:社会不平等的加剧会导致潜在的合适而富有的配偶越来越少,与此同时也加大了寻找到合适配偶的好处与找不到合适配偶所需付出的代价。一项研究表明,上一次有婚姻伴侣如此大规模的按照教育水平来配对还是1920年代。

对我们大多数人来说,还好这个配对过程没那么明显。你在精英校园的树下,或是高端专业事务所迎新活动中遇到心仪的那个人,不知不觉你的财富就翻番了。但有时就如祖母担心的那样,额外的措施也很必要。在这些方面,我们现在的新技术足以让过去那些笨手笨脚的社交侦探感到羞耻。藤校毕业生想要寻找门当户对的伴侣可以申请加入一个叫联盟 (League)的约会服务。这个服务理所当然的很挑剔:来自纽约的申请人中只有20%到30%最终得以加入。有时人们把它叫做“精英们的Tinder”。

当然选型交配不仅仅意味着城市鼠嫁城市鼠、乡下鼠嫁乡下鼠一样的门当户对。对这些数据更好的总结是:有钱老鼠找到真爱,没钱老鼠没人待见。一个并不令人意外的结论是生活艰辛的伴侣难以相处长久。哈佛大学的政治科学家罗伯特·帕特南(Robert Putnam)说,60年前出生在父母有高中学历或以下的家庭中的孩子只有20%生活在单亲家庭中;现在这个数字接近70%。相比之下,接受过大学教育的家庭中,单亲家庭的比例还不到10%。即便婚姻本身已经没那么普遍了,1970年代以来,受过大学教育的夫妇的离婚率依然显著下降。斯坦福大学的经济学家拉吉·切迪(Raj Chetty)领导的一项研究显示,单亲家庭的比例实际上是各县社会阶层固化最显著的指标。

所有这些并不是说人们不该去寻找合适的伴侣并组建一个幸福的家庭。人们应当也应该会永远通过这种方式追求幸福。然而,这种认为只要我们每个人的行为无可指摘,我们所有行为的总和就会对社会有益的观念实际上是我们贤能阶层的一种错觉。我们可能在申请法学院之前研读过莎士比亚,但我们对人生中各种悲剧的可能几乎完全无感。我们用实际行动一致默默地选择了社会不平等,而这本身就是社会不平等的一个结果。它把婚姻变成了一种奢侈品,把稳定的家庭生活变成了一种特权,并且有钱的精英们还能把这些特权传递给自己的孩子们。我们觉得这会带来怎样的结果?

这种以社会阶层 为基础的家庭状况分异只是两种形式截然不同的生活开始形成的一个反映。你去周围的瑜伽馆或是SoulCycle动感单车课上看看,你会注意到同样的分异也在我们自己身体上发生。在19世纪的英国,有钱人真的跟普通人不一样。他们不仅有更多的钱 — — 还比常人个子高很多。根据一项名字吸引眼球的、叫作“英国的侏儒和巨人”的研究,来自上层的16岁男孩个子比来自下层营养不良的乡下同龄男孩平均高8.6英寸。我们现在正在不同的方面复制这种差别。

肥胖、糖尿病、心脏病、肾病和肝病这类疾病在家庭收入不到3.5万美元的人群中的发病率是家庭收入超过10万美元人群的2–3倍。美国受教育程度较低的中年白人的死亡率在21世纪的头15年中出现上升 — — 这在发达世界中独一无二。引发这一趋势的是普林斯顿大学经济学家安妮·凯斯(Anne Case)和安格斯·迪顿(Angus Deaton)所说的“死于绝望” — — 自杀和与酗酒及毒品有关的死亡。

这种日益扩大的鸿沟从各个方面都很明显地通过社会学数据反映了出来。我们9.9%阶层住在更安全的社区,上更好的学校,通勤时间更短,接受更高质量的医疗保健,而且就算实在不得已,在监狱中服刑的时间也更短。我们的朋友也更多 — — 那种能给我们介绍新客户、给我们的孩子安排好实习的朋友。

这些特殊形式的财富进一步所提供的优势很难以效仿,而且比起单纯的炫耀高收入更加安全。我们这个阶层穿着牛仔裤和T恤以表示我们所谓低微的出身。我们更愿意通过讨论我们消化着有机食物的身体、我们的后代令人惊叹的成就、以及我们所处社区的生态正确来彰显我们的地位。我们已经掌握了如何通过高尚的道德来洗钱。

最重要的一点是,我们学会了如何将所有这些优势传给我们的孩子。在如今的美国,最能预测一个人是否会结婚、维持婚姻、追求高等教育、生活在良好社区、拥有广泛社交网络、健康状况良好的指标就是他/她的父母在这些指标上的表现。

我们在把那90%的人和他们的后代远远甩在身后,任由他们活在债务和身不由己做出的糟糕人生选择的阴影中。我们往往会忽略这样的事实:比起其他发达国家,美国的育儿成本最高,身为人母也更危险,反对家庭规划和生育权的运动其实就是对底层90%的家庭的攻击,所谓的“法律和秩序”的政治就是为了让他们永远爬不起来。我们宁愿把他们的相对贫穷解读为一种人品瑕疵:他们怎么就不能自己努力做好点呢?

新形式的生活必然会产生新的、独特的意识形式。如果你对此有所怀疑,你肯定还没看过Monster.com上“个人和家庭服务”的广告。在写这篇文章时,我所在的马萨诸塞州布鲁克莱恩的版面上挂着“忙碌的职业夫妇”寻找“兼职保姆”的广告。这名保姆(她或者他 — — 这则广告非常周到地避免了明确的性别要求)必须要“聪明、有爱心、充满活力”;“友善、智慧、专业”;而且要有“很好的书面和口头的沟通能力”。她(因为更有可能是她)需要“协助两个孩子的照顾和培养,还要“负责孩子的全方位需求”,包括洗澡、穿衣、喂养,而且还要接送这些小东西去学校和各种活动。所以拥有“儿童早期教育的大学学位”是一个“加分项”。

简而言之,保姆基本就需要是一个优秀的、专业的、受过大学教育的家长。但是当然,保姆本人肯定不是一个真正的专业的、受过大学教育的家长。保姆绝对不可能真正跟我们忙碌的五好夫妇换位。她“必须了解一个在专业化管理的家庭里所应遵循的恰当的礼仪”,并能够“适应变化的环境”。她需要有“5年以上的保姆经验”,这就意味着她可能没有机会攻读能让自己换位成雇主的法律学位。保姆具备的所有这些技能、教育、经验和专业程度只能给她带来一份“兼职”。

这则广告用完美的21世纪商业语言写就,但是其实它要找的是旧时代的女家庭教师 — — 那种在维多利亚时代文学中充满精妙矛盾的人物形象,她在各个方面都和上层阶级难以区分,却很肯定的不是其中一员。保姆要想获得提升最好的选择就是追随简•爱的榜样,跟庄园主(或者女主人)私奔。

透过这本还没写出来的小说里的人物,即这个保姆以及她的五好主人,一个熟悉的轮廓会浮现在地平线上。盖茨比曲线已经成功地在社会、生理和文化资产上完成自我复制。更准确地说:这同一条曲线正在通过多种财富形式表现出来。

日益加剧的不平等并非遵循经济学的某个隐含规律,并不是像通常颇有见解的托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)宣称的那样是因为资本的历史回报率超过了经济历史增长率。不平等必然会通过其他非经济的、天生令人反感的财富和权威形式来使自身根深蒂固。我们利用这些其它形式的资本将我们的优势投射到生活本身中。我们站在道德高地俯视众生,就如英国上层阶级以高个子俯视他人那样,仿佛优劣之间的差异是自然产物。这就是贵族作派。

(Craig Cutler)

我16岁的女儿坐在沙发上,对一个陌生人讲述她的梦想。我们来这里仅仅是因为她说:“我朋友们都在做这个。” 恍惚间我还以为不小心给她找了一个心理医生。这位穿着精干休闲套装的职业女性深深地看了我一眼说:“在这种人生阶段,焦虑是正常的。”她倒真的把自己当成心理咨询师了。她不知道其实让我焦虑的正是要不要为她提供的价值一万两千美元的“本科申请辅导服务基础包”买单这件事;这件原本应该减缓我的焦虑的事情让我愈加焦虑。为了从这次“咨询试用包”挤出一点成果,我要求她给我们提供一些暑期活动的建议;从办公室出来的时候,我们手里拿着一个给高中生举办的法国十日“文化之旅”。在大学申请业内,这算是一种“丰富人生的体验”。回家之后上网一查,这种“体验”的价格 — — 10天11,000美元。

也就在那个时候,我听说了SAT大神的传说。如果你碰巧穿过加利福尼亚海岸的黄褐色山谷,开车路过科技独角兽们喷洒的金灿灿的股票浇灌出的豪宅,你或许会看到他的身影。 他高中同学在四十年后对他依旧记忆犹新,称他是一代传奇神童。当年他和他同样早熟的兄弟姐妹们在本地的电视台表演过异于常人的语言和音乐才能。如今,他的客户供他满州飞来飞去,教十六岁的学生备考课程。 想要雇他,两个小时的周末课程要出750美元加交通费(周一到周五便宜一点)。一些客户直接会订满每周一次一整年。

到这份上,我不得不觉得过去的日子还要容易些;想要上好大学,直接掏够钱就行。不过我又想到我祖父在耶鲁只撑了一年。当年如果你没有准备好,常青藤会直接把你踹出门。现在学生要到了自暴自弃上新闻头条的地步,学校才可能开除你。

这之后我自然开始在心里演练给女儿的演讲稿。我想说,不上名校也完全可以过一个有意义的人生。无论你做什么我都会很爱你。我们不是那种会在车后面贴一个校标贴纸来证明自己教子有方的俗人。而且你也不一定要去做投行或者大公司律师,对吧?但是我还是没有给她这一番说教;我太明白这样讲会被她划入“爹妈扯淡”的范围。

现在美国精英学生 群体的肤色和性别都不再那么单一,但他们的经济躯干三十年来却愈发僵化。1985年,美国最难进的250所大学有54%的学生来自收入在全国75%以下的家庭;2010年入学的学生只有33%来自这个群体。根据一个2017年的研究,在38所精英大学(包含五所常青藤)中,来自收入前1%的家庭的学生比来自后60%的学生都多。耶鲁大学前英文系教授威廉·德雷谢维奇(William Deresiewicz)2014年在他的《优秀的绵羊》( Excellent Sheep)一书中精准地总结道:“我们新的唯才社会种族多样、性别平等,却还是落入了世袭的俗套。”

富人们还可以借力各种为他们量身定制的扶持政策。正如丹尼尔·戈登(Daniel Golden)在《名校的代价》(The Price of Admission)里所说,传承录取(Legacy-Admissions)政策奖赏那些有先见之明的申请人,就因为他们选择了曾在本校就读的学生做他们的父母。和流行看法大相径庭的是,总的来说,运动员录取政策也对富有家庭子女有利;家境优渥的学生会去参与私立学校和精英公立学校擅长的曲棍球、壁球、击剑等高成本运动。而且,至少在最有钱的0.1%中,爹妈直接捐钱给学校的老办法最近也有重演的趋势(譬如特朗普的女婿,哈佛毕业生,贾里德·库什纳)。

有利于富人的扶持政策最主要的实现途径当然还是私立学校。全国只有2.2%的学生从非宗教性的私立高中毕业,然而这些学校的毕业生却占到哈佛学生的26%和普林斯顿学生的28%。另一类 旨在实现学生群体多元化的扶持政策虽然用心良苦,在某种程度上却只能说是这个财富固化系统的一个延伸。它们的作用,至少部分作用是让富人心安理得地相信他们的大学是在择优录取的基础上对所有人开放。

然而顶级大学越来越低的录取率也减少了9.9%的子女的机会。但是9.9%的孩子们,不必担心!我们为你们创办了更多的精英大学。在雄心勃勃的大学管理层和US News越来越长的排名榜推动下,现在有50所大学都和1980年我申请时候的普林斯顿一样难进。这些大学似乎觉得拒掉的学生越多,它们就愈特别。实际上,这只意味着它们在集体利用免税捐款来复制特权,而不是好好履行提高公众教育程度的责任。

唯一和拒收率升得一样快的就是大学惊人的学费。与全国收入中位数相比,顶级大学的学费从1963年到2013年间翻了三番。再加上这些本科申请咨询师、“SAT大神”、小提琴课、私立学校、花钱送娃去密克罗尼西亚(Micronesia)拯救一个村子,那就更多了。说句公道话,助学金帮许多家庭填了一部分坑,没让学费飙升得和标价一样快。然而问题依然是:为什么富人这么急于把自己买进顶级大学?

一句话:因为值。

在美国,大学毕业生在青年阶段的收入超过未受过大学教育的同龄人70%。教育回报率比1950年高出50%,远高于其他任何发达国家。在挪威和丹麦,大学教育回报超值率不到20%; 在日本,它不到30%; 在法国和德国,大约是40%。

这些还是在不考虑人们最在乎的所谓“好”学校与其它学校的差别之前算的。根据教育部的数据,从进校时间算起,十年后来自所有大学的收入最高的10%人群,其收入的中位数为68,000美元。然而如果只按十所最高收入大学统计,这个数字为22万美元 — — 其中第一名,哈佛大学,为25万美元;下面30所大学为15.7万美元。 (并不令人惊讶的是,前10名的平均录取率为9%,接下来的30名则为19%。)

在我们这个处处讲究名牌的社会里,在不算“好”学校的学校里获得优秀的教育是绝对可能的;但“差校”的教育真的可以很差。对投错胎的孩子来说,我们的社会提供了一种虚拟教育系统。有些地方看起来很像大学,却不是真的大学;许多人因此身负重债,那却是真的债务。这种“影子届”学生不但无法收获大学教育的超值回报,还深陷一种契约奴隶制。

那么,我们似乎都无限向往的这种“好教育”的超值回报到底是哪里来的?

我们告诉自己,这些超值回报源于教育给我们的知识和技能;多喝两杯之后我们还会摸着良心说这些其实都是我们天赐的好脑子应得的奖励。按照一些社会学家的婉转说法,我们是一种“智识精英”。

这些说法背后是我们的唯才体系的奠基神话。我们告诉自己,无论如何这些越来越高的教育回报是因为现代经济体中优秀人才的价值越来越高。就是说,不但最优秀的人总会出人头地,而且我们所获得的报酬和我们的才能是成正比的。

但事实是,揣着文凭的人比别人多赚这么多钱并不代表他们工作能力更强,而主要是因为他们得以从事不同的职业。比如,大半藤校毕业生基本会直接进入只给受过最好的教育的人机会的四大行业:金融,咨询,医药,或法律。简而言之,这个世界上其实只有两种行业:一种行业的从业者有集体定薪的能力,另一种只能单打独斗。进入第一个圈子当然更好。不出意料的,进入第一个圈子里的多是大学毕业生。

为什么美国的医生 能比其他富裕国家的医生多赚一倍的钱?不代表他们治病救人的能力是其他国家的两倍;美国在英联邦基金会为各高收入国家医疗系统的排名中五年蝉联倒数第一。经济和政策研究中心( Center for Economic and Policy Research)的高级经济学家迪安·贝克( Dean Baker)给出了一个更好的解释:“像我这样的经济学家 — — 无论政治倾向偏左还是偏右 — — 怎么看美国医疗体系怎么像一个垄断联盟。”通过控制医学院录取数量、驻院实习机会、给外来医生的执照、给执业护士安排的角色,医生组织可以有效地减低其成员面临的竞争 — — 这方面它们确实做得非常到家。

律师(至少是他们中的精英部分)似乎也学会了玩一模一样的游戏。即使在所谓的法学院泡沫破灭之后,美国的律师在国际薪金排名榜上仍高居首位;平均而言比他们头顶假发的英国同僚收入高出一倍。芝加哥大学法学教授陶德·亨德森(Todd Henderson)在2016年为福布斯撰稿时直白地说:“美国律师协会经营的就是一个国家批准的垄断联盟。”

类似的职业许可证颁发系统也为各种其他行业起到庇护作用。政策研究人员布林克·林赛(Brink Lindsey)和史蒂文·泰莱斯(Steven Teles)在《占领经济》(The Captured Economy)一书中详细地介绍了种种机制。例如,牙医行业设置了一个玻璃天花板,让洗牙师在有医生监管下才能完成一些工作,从而保证了他们的老板能留在9.9%阶层。版权和专利法在高度依赖教育培训的医药、软件和娱乐行业内起到了抬高利润和薪水的作用。然而和最强势的两大行业金融与科技相比,这些手法都不过是小打小闹。

到现在我们已经不再相信科技行业的斗战胜佛们一路创新、打破平庸现状、大闹天宫的神话。现实是我们所熟知的五大科技公司市值加起来有3.5兆美元,占据纳斯达克市值的四成以上。科技行业余下的部分(多为虚拟实体)基本都耐心地等着被这些巨头吃掉。

面对现实吧:这是印着卡通笑脸的“大富翁”游戏币。我们的社会很久以前就弄明白了如何应对那些想靠石油之类粘性物质控制市场的公司,却没有想出如何处理信息市场中通过人脉和规模效应产生的垄断。在此这前,这些超额利润永远都只会落到能够接近信息蜜罐的那些人腰包里,而那些人不用说都是人才。

当今贤能阶层负责分甜头的大哥大当然是金融产业。美国人现在GDP中每12美元就有一美元上交给了金融产业;而50年代银行家每40美元抽1美元就很满足了。这个游戏当然比赤手空拳抓钱要复杂,但是2008年的金融危机将其本质暴露无遗。承担风险的是公众,上赌桌的是金融家;赢了他们赚,输了我们买单。我们现有的金融系统并不是自然的产物。这几十年来,它更是已经被有权有势的银行家们设计成了为他们自己和他们的后代赚钱的机器。

不能参与这个游戏的都有谁呢?汽车工人,护工,售货员,家具工人,食品工人。美国制造业和服务业工人的收入一直在国际排名中段徘徊。美国的高收入神话到那些不需要大学本科教育的工种这里就止步了。

你看,当受过高等教育、拿到一流学校文凭的人才聚到一起来推进他们的集体利益时,那叫做保证服务质量、建立良好工作条件、让才华得到回报。这是为什么我们都喜欢靠“协会”和其他穿着时髦白鞋的职业人士同行一起搞这些事。当工人阶层通过“工会”来做同样的事情时,则叫做违反神圣的自由市场原则,又流氓又落后。想象一下工人们雇咨询师和由其它公司的同道组成的“薪酬委员会”来决定自己应该挣多少钱。结果会如何我们都很清楚;现在的CEO就是这么干的。

工会参与度的下跌和教育超值回报的高涨发生在同一段时间;这并非巧合。1954年,所有工人中有28%是工会成员,但到了2017年,这一数字降至11%。

教育这件事情本身 ,而非学位,总是有益的。真正的教育可以启迪思想,提高公民素质。追求教育应当是为了社会的福祉。然而,在我们不公正的系统里,教育已经沦为一种私人消费品,其价值全靠毕业生工资的增长额才能证明。它没有团结我们、丰富我们,却在制造分裂和贫困。换句话说,我们提供公平教育机会的理想在盖茨比曲线的潮汐力面前根本不值一提。代际收入弹性指数是追踪日益增长的大学教育超额回报的最精确的指标。在各个国家,这个指标都显示了同一种相关性:大学教育的超额回报越高,社会流动性就越低。

正在我为女儿的大学入学申请绞尽脑汁时(入学咨询师还是算了,SAT大师什么的想都不用想),我明白了为什么这种关于人才的错觉如此坚不可摧。如果我 — — 不对,如果她 — — 能完成这一切,这不就证明我们获得的一切都是应得的吗?如果可以借力系统的游戏规则,那么我们玩这个游戏的能力不就是能力的证明吗?

所以完全可以把SAT换成跑到公海上打沙狐球,或者随便什么。谁能怀疑我们打不赢呢?我们能多快说服自己只要沙狐球打得好,接下来的所有财富都是自然而应得的呢?我们能多快的完善培训沙狐球天才的艺术呢?谁会在乎我们的大船在往哪个方向开呢?

就算我们中的一些人抬头看到了远处的冰山。我们就会因此不再全力以赴培养“最优秀的儿女”吗?严峻的事实是,只要是在做好父母和好公民之间存在冲突,我们顶多只会多带几把小提琴上船。

5. 政府的无形之手

在祖父看来,对生产阶级的攻击早在“罗斯福新政”(the New Deal)之前很久就开始了。故事要从1913年,第十六修正案在国会通过那年讲起。如果你不了解,此修正案授予了联邦政府直接征收个人所得税的权力。而恰好祖父是在修正案通过之前几个月出生的,让我感到冥冥之中一切都有联系。他一生之中的收入绝大部分都与他的出身有联系。

祖父做过股票经纪人。我后来意识到他其实主要是买卖自己的投资组合,在证券交易所买的一席之地也是为了这个目的。政治也是他的一种爱好。他一度宣布他打算作为共和党候选人参选康涅狄格州的副州长。 (估计除了俱乐部一众, 没人听到了他的打算。)他真正喜欢做的是飞行。对他而言最重要的经历是他在二战期间担任运输飞行员的那些服役的日子。还有他和祖母驾驶特技表演飞机徜徉中西部天空的经历。对追求一种摆脱政府束缚、因而具有无限可能性的生活,我的祖父母从未丧失过信心。但在他们人生最后几年里,由于上校留下来的家产被花得所剩无几,他们对于领取社保金和联邦医疗照顾保险变得十分上心。

在美国政治思想的卷宗中有一篇章 — — 祖父对其熟记于心 — — 即我们必须在政府和自由之间做出选择。但是如果你多读两遍,你会发现它的真正涵义是显形与隐形的政府之间的选择。贵族们大多倾向于隐形的政府。隐形的政府让贵族可以自由地行使其特权。我们这些属于9.9%的人深谙如何利用政府服务,却时常大声抱怨别人也利用这些服务。

打个简单的比方:被极度夸大的美国税收负担。在去年年末的节日期间举行的一次专题讨论会上,为最近一轮针对富人的减税辩护的人用米特·罗姆尼的说辞来支持自己的观点,即每年平均有47%的美国人不支付任何联邦所得税,所以这些人对税负没发言权。胡扯!当然,去年政府通过联邦个人所得税所收到的1.6万亿美元是累进计算的。但通过工资税筹集的1.2万亿美元的征税对象涵盖了所有工作者,却不包含类似于罗姆尼的投资者,并且由于只有一定数目之下的工资需要缴工资税,收入较低的人的税负相对反而更高。除此之外还有州和地方政府2.3万亿美元的税收收入,其中大部分是通过累退的销售税和房地产税收取的(译者注:即收入越低者,这两笔税占其收入比重越高)。最贫穷的五分之一美国人的实际州税率是顶端1%收入人群的两倍之多,大约是前10%收入者实际州税率的一倍半。

然而,我们对于各种税负虚张声势的抗议比起我们掌握的各种享受退税带来的好处的技巧来说, 简直可以称得上纯洁了。 曾让我祖父大为光火的所得税制度无意中创造了一类并非计划中的“隐秘”的政府支出。 它们名义上被称为“税收优惠”,但实际上最好把它们看作一种政府为了避免征税麻烦而出让的钱。从理论上讲,税收支出可以用来支持任何有社会价值的用途,事实上一些税收支出(如劳动收入税收减免)也确实造福于低收入者。但更常见的是,由于“税收优惠”的价值通常是个人既有财富及其边际税率的函数,所以这些优惠其实是倾向于有钱人的。

让我们数数自己得到了多少好处:联邦政府每年的税收支出包括退休储蓄免税(2013年价值1370亿美元);雇主赞助的健康计划免税(2500亿美元);房贷利息免税(700亿美元); 而最给甜头的是,来自房产、股票组合和私募股权合伙企业投资的增值(1610亿美元)免税。2013年联邦税收支出的总和超过了9千亿美元。这比联邦医疗照顾保险(Medicare)、贫困者医疗补助保险(Medicaid)以及所有其他联邦社会保障安全网的成本总和还要高。不仅如此,这个系统最妙的就是这些税收支出的51%是花在了收入最高的五分之一人群身上, 39%给了最富的十分之一。

对9.9%人群而言,这项逆向征税计划最大的好处是底下的90%对它根本没概念。工薪阶层在看到有人拿食品补助券来购买T骨牛排时会火冒三丈。 但是他们对于镇子那边的一户和蔼可亲的人家以自住屋的名义倒卖房屋白赚了10万美元却毫不知情。

别急,还有呢!别忘了孩子们。如果一个国家灵魂的秘密可以通过其税法解读出来,那么我们的国家一定爱上了富人家的孩子。 2017年税法将已婚夫妇可以留给其继承人的免遗产税的数额从非常慷慨的1,100万美元提高到了奢华的2,200万美元之多。更正:这不仅仅是免税; 这是享受税收补贴的。40年前买的房产到现在的增值部分,还有已经发霉长虫的股票投资组合的增值部分,这些增值部分的纳税义务在传给后代时都将消失。仅在2013年,这些蒸发掉的税款就降低了国库收入430亿美元之多,大约是儿童健康保险计划(Children’s Health Insurance Program)花费的三倍 。

祖父的父亲上校先生在1947年去世时,当时的遗产税封顶税率是现在闻所未闻的77%。税后财产分到四个兄弟姐妹手中时,祖父那一份几乎都不够他买宾利车,还要缴一应必要俱乐部的会费。政府确保了我会在中产阶级家庭长大。为此,我将永远感恩戴德。

6. 镀金的邮政编码

从布鲁克莱恩镇上我的家出发,只需要走路10分钟就能到理发店。 一路上会经过高大的榆树和如画的豪宅,闪耀着经修复重现的维多利亚时代的荣光。除了一两个园艺师之外,你在这充斥超大壁橱,墙上贴着木质装饰的客厅和Sub-Zero 牌冰箱的“荒野”中很难看到别的人。就算你碰巧遇到邻居,你们的谈话不外乎:“我们的厨房装修超出预算。我们费了九牛二虎之力才把铺瓷砖的弄来干活!” “谁说不是呢!我们吃了一个月的外卖泰国菜,因为这个修煤气的汽车老是坏掉!” 你神清气爽地一路溜达到了“超级剪发”理发店,但为你理发的好脾气的女理发师看起来精神压力很大。这是因为她每天上下班要在拥堵的高速公路开车一个小时。修煤气的那人也这样,而铺瓷砖的得从另一个州开车过来。他们都没钱住在附近。 租金太他妈高了。

从1980年到2016年,波士顿的房屋价格涨了7.6倍。把通货膨胀算在内,房产的投资回报率为157%。旧金山在同一时期的实际回报率为162%; 纽约,115%; 洛杉矶,114%。如果你恰好住在像我这样的社区里,你周围全都会是那些认为自己是房地产天才的人。 (这也是我们在装修时能够承担起我们所犯诸多错误的原因之一)。另一方面,如果你住在圣路易斯(+3%)或底特律(-16%),那么你可不那么聪明。 1980年,圣路易斯的一幢房子可以在曼哈顿换一间不错的单间公寓。今天,这座房子只能换来大苹果(译者: 纽约昵称)里面一个80平方英尺的卫生间。

房地产的回报(如果选择正确的话)非常惊人,因此一些经济学家声称仅仅房地产的增值就可以解释过去半个世纪以来财富集中程度的上升。房地产价格在各大城市上涨并不奇怪:这些地方是新经济中的金矿。然而这也是一个悖论。租金太高,迫使人们,特别是中产阶级搬走,不再继续“淘金”。从2000年到2009年,旧金山湾区有着一些全国最高水平的薪水,却有35万人搬去了工资相对较低的地区。记者和经济学家瑞安·埃文特(Ryan Avent)在其《门禁之城》(THE GATED CITY) 一书中写道, 虽然美国“比方最好的机会在某一处,但是出于种种原因, 大多数美国人都选择住在别处”。 根据经济学家恩里科·莫里提(Enrico Moretti)和谢长泰的研究估算,从1964年到2009年,仅从纽约、旧金山和圣何塞等生产力集中地区迁出的人口就使得美国经济增长率放缓了9.7%。

(Craig Cutler)

到现在已经众所周知的是,这种非理性行为的直接原因是”后院”政治难以想象的一地鸡毛。地方分区划的规则对住房开发施加了过度的限制,因此抬高了房价。但较少为人所知的是,国家经济核心地区的人口流失对于社会不平等的加剧以及社会流动性的下降这两者交织的现状起到了多么至关重要的作用。

房地产价格不断上涨也相应带来了更严重的经济隔离。现在在这片土地上, 一丘一壑都有假想的大门,直截了当地告诉你需要多少钱才能在那里过夜。教育程度隔离的速度更快。在我住的波士顿市郊,53%的成年人拥有研究生学位。相比之下,在稍微往南一点的郊区这个数字就成了9%。

这种根据经济水平和教育程度的社区分类通常被理解为个人偏好的结果,毕竟物以类聚,人以群分。但事实上这是对各种形式表现出来的财富集中化,打头的自然是金钱。镀金的邮政编码总是坐落于各种巨型取款机旁边:一个大到不可倒闭的银行,一个友好的高科技垄断巨头,等等。 2016年,地方政府收取了创纪录的5230亿美元的房产税,确保大部分税金肥水不留外人田。

但是离经济发展中心的近距离不仅仅是圈钱的手段,也是一种自然选择的力量。镀金邮编给住户们带来更高的寿命,更有用的社交网络和较低的犯罪率。正如安妮·劳尔瑞在Slate杂志中所报道的,与此对应的是过长的通勤时间会导致肥胖,颈部疼痛,压力,失眠,孤独和离婚。一项研究发现如果配偶中的一人花45分钟或更长时间通勤,他们的离婚率会上升40%。

地域差距日益扩大的产生机理在中小学教育系统中表现得最为明显。公立学校是在“人人机会平等”的美好愿景下诞生的; 然而实际上其中最好的一些学校现在已经被有效地重新私有化,以更好地为上层社会服务。依据一个使用广泛的学校排名,在加利福尼亚州的5000多所公立小学中,排名前11的学校都位于帕洛阿托。这些学校是对居民开放并免费的。唯一的入学条件就是搬到那些个房屋中价为321.11万美元的镇子。相比之下纽约州的斯卡斯代尔看起来“物超所值”了:该地区的公立高中每年都向各常青藤大学输送数十名毕业生,然而其中位房价仅为140.36万美元。

随着经济隔离的不断加剧,种族隔离的程度倒是下降了。我们这些9.9%为此感到自豪。还有什么比这个更好地证明我们除了才能别的都不在乎? 我们还是不要再接再厉寻找证据吧。少数族裔比例在超过一定的门槛 — — 这个门槛是5% 还是 20%取决于这个社区的气氛 — — 之后, 社区就会突然变得肤色全黑或全棕。一个地区种族隔离程度越高,社会流动性就越低,这个结论令人揪心却可能并不意外。然而数据还显示了另一个惊人结论:种族隔离的危害并不仅限于那些明显的受害者。拉吉·切迪的研究小组认为,“有证据表明,种族隔离越严重,白人的社会流动性也会相应降低”。 当然这种关系不一定适用于美国的每个地区,并且数据无疑也仅是更为复杂的社会机制的统计反映。但这与美国19世纪的一个让奴隶主稔熟于心的事实同出一辙:将人们按肤色分群是保证90%的那些所有不同肤色人群各安其分最有效的方法。

财富集中本地化带来了政治力量的集中本地化,并且这里的政治并不仅仅包括去投票站投票。这将我们带回到人口减少悖论。想想有多少社会与文化资本流淌在富裕社区里,我们在区域规划战争中捍卫自己地盘的能力还用说吗?我们还有很多方法把这个粉饰成为了公众利益。这一切都是为了保护当地的环境啊,保持社区邻里的历史特点啊,还有避免过度拥挤啊。而实际上这都是为了在我们自己的城堡内囤积权力和机会。这正是贵族们拿手的。

邮编是我们的符号。它定义我们的风格,向世界宣布我们的价值观,确立我们的社会地位,保存维护我们的财富,并允许我们将财富传给子孙。同时它也在慢慢扼杀我们的经济和民主制度。这是盖茨比曲线的实体版本。长久以来,美国经济增长的传统故事一直遵循着移民到美,建设新生活,邀请朋友来,然后把饼做得更大的情节线。现今我们参与书写的故事看起来更像是进了门就砰地把门在我们身后关上,却让自己在一大堆商品级厨房电器下慢慢窒息。

7.我们的盲区

萨拉姨妈是我们家族历史的虔诚信徒。在她那个版本的历史里,我们家族的姓是直接从古苏格兰的国王们传下来的。我们的曾曾曾(不知道多少辈之前)祖父威廉·斯图尔特,是美国独立战争大陆军中的一员,曾坐在乔治·华盛顿的右手边。至于萨拉本人,不知何故成了“波卡洪塔斯(Pocahontas)的姐妹”的后代。这些故事从来都是无厘头,但萨拉还是对其坚信不疑。我们家族如此卓尔不群必有其原因。

我们9.9%就不会这样想。我们不会自欺欺人地认为自己的特权是有历史渊源的。因为与萨拉姨妈和她幻想出来的那些公主不同,我们说服自己相信我们根本没有任何特权。

回想一下我们9.9%部落的一些成员是怎么对待某些“愚蠢”到敢于提醒他人注意我们特权的人。去年布鲁金斯学会研究员理查德·V·里夫斯 (Richard V. Reeves)在其著作《梦想囤积者》(Dream Hoarders)出版后不久,在《纽约时报》发文告诫读者们“别再假装你不是有钱人”,之后许多读者指责他搞“阶级间的战争”,写作“毫无意义的文章”,以及“充满负罪感”。

社会学家雷切尔·谢尔曼 (Rachel Sherman) 在她《不安的街道》(Uneasy Street )一书中精辟地描绘了我所属的这类人以及这种综合症。当别人提醒我们拥有的特权时,我们中间的一员会举出各种反例来驳斥,通常像这样:“我生于赤贫。我全靠自己的本事挣到了一切。我25万美元的薪水基本不够花。你应该到我们孩子的私立学校去看看别人家父母!“

问题部分出在我们缺乏真正倾听的能力。美国人总是无法区分对社会现象的批判和对个人的攻击。于是当一位作者指出了一个渊源复杂影响广泛的社会问题时,读者就会回应:“怎么,你想鞭打快牛,因为我成功了反而惩罚我吗?”

另一方面,这也反映了各种常见的认知失误而引起的普遍的以自我为中心。人类非常善于记住自己奋斗的艰辛; 他们不太可能了解镇子另一头的一些人打着两份最低工资的工以勉强糊口,而不是一整天都看“辛普森一家”的电视重播。人类对自己的成功有一个简单的解释:我一手做到的。他们很容易忘记是谁给他们开蒙,是谁为他们成功打下基础。9.9%一族也常常将地位竞争压力与生存压力混为一谈。说真的,没送你的孩子上成斯坦福实在不是什么改变人生的重大灾难。

我们之所以不能认识到自己日益增长的特权也许与我们最近才开始拥有这些特权有关。自(从未完全成型)的唯才社会演化为(正在起步的)贵族社会,这仅仅花了不到一辈人的时间。阶层的形成和固化比我们想象的要更快。只是我们的意识是滞后的,被我们与生俱来的假设所限制了。

然而即使考虑到这些凡人的认知上的失败,每每在稍微提及其特权是不劳而获的时侯各种唉声叹气就会响彻足球场(译者注: 中产阶级父母和子女参与的最典型的课外活动)。这些哀鸣长久不息,我们不能置之不理。尽管这些抱怨是很没有事实根据的,但它却反映了9.9%的人的较深层次的生活真相。它们真正说明的是当贵族的滋味并不怎么样!

盖茨比曲线很奇怪的一点就是尽管它锁定了我们的特权,但似乎并没有让生活变得更容易。比如我知道在上校家里长大并不容易。祖父最爱叨叨的一个故事就是他那250磅重6英尺高的父亲,一度参加过“莽骑士团”,在祖父一次不小心年少轻狂犯了点小错之后,狠狠地揍了他一顿,把他打得飞起来摔在房间另一头的地板上。无论大事小事,上校的火药桶脾气总是一点就着。

杰伊·盖茨比可能明白个中真谛。西卵村的生活从来都不是像表面上那样平静安详。那个从私立预科学校轻松开始一生安逸生活的普林斯顿大学的毕业生,那个无所事事的休闲王子,只是我们出身低微的祖先的幻想。这是他们抬头仰望生活在顶端的人时自以为看到的图景。 西卵人非常清楚走错一步棋或者遇到一件倒霉事(或者三件四件)就可能导致其地位的急剧下降。我们都知道住在那里是多么昂贵,然而住在岛外更不可想象。我们已经意会到盖茨比曲线下生活中的一个根本矛盾:不平等越严重,你的钱能买的就越少。

我们从骨子里意识到阶层的存在除了阶层本身之外,对所有人都没好处,任何个人都是可被丢弃的; 我们中总有一些人会被抛弃并被新鲜血液取代。这种对于自身特权的不安全感只会随着特权阶层与下层的鸿沟的扩大而增长。这也成为永远不停的引擎动力,驱使我们花更多的时间和精力修建高墙,通过把他人排除在外来保证我们的安全。

西卵村生活的另一个事实是天外有天,人上有人。对盖茨比来说东卵村的传统富人们就是在他之上的人。对上校来说,是小约翰·洛克菲勒。你总是在试图取悦他们,可是他们总是随时准备着与你割席断交。

仔细想想,这些困扰其实都源于我们拿正当权利换取了特权。我们甘愿剥夺包括我们在内的每个人的各种普世权利:良好的教育,充足的医疗健保,各类人在工作场所都有足够的代表,真正的机会平等。因为我们自以为可以是这场博弈的赢家。但是到头来,谁会真的成为这不可捉摸的特权升级游戏中的赢家呢?

在这种情况下,自欺欺人是可以理解的,但并不意味着这种心态是有益的,可惜萨拉姨妈醒悟得太迟了。上校手里那几块钱到了我父亲那一代就只剩下了最后几分钱,但她仍然怀着与她宏大的家族神话相对应的大想法。她深信自己继承了祖先的商业头脑,于是把所有的家当都投在网络泡沫上。她最后几年的职业生涯是在佛罗里达州杰克逊维尔附近的温迪快餐厅度过的,穿着一身红黑制服卖汉堡包。

8. 民怨政治

怨恨在唯才主义的政治神学里是没有一席之地的。我们接受的教育是,在人生的竞争中,目光应该保持在时钟上而不是其他人身上,就好像我们是相互隔绝的。如果有人在长岛水域购置了一艘快艇,那祝贺她了。失败者只会笑一笑,下次更加努力。

然而在现实世界中,我们人类总是左顾右盼。我们密切关注别人怎么想怎么做,尤其是纠结于别人如何看我们自己。我们的地位仅仅是从别人的眼光里得以体现。

或许贵族权势的最好证据就是它激发的怨恨。从这个角度看,9.9%的确劳苦功高。怨恨增加的最确切的标志就是政治分裂和动荡。我们在这个测试里得了高分。过去两年来这方面的报道充斥于各种新闻头条。

2016年总统选举是美国怨恨史上的一个决定性时刻。以唐纳德·特朗普为化身,怨恨入主白宫。承载它的,是0.1%超级富豪中的极小一部分(不一定都是美国人)与90%人群中很大一部分和9.9%截然对立的人组成的联盟。

根据CNN和皮尤的投票站出口民调,特朗普在白人投票者中赢了大约20%。但这些人并不是任意一个老年白人(不过他们的确偏老)。我们首先需要明白,这些人中的绝大多数不是新经济的赢家。当然大体来说他们也并不贫穷。但他们的确有理由觉得自己被市场裁判了而且市场认定他们有缺陷。支持希拉里·克林顿的县代表了全国GDP的64%,这是个高得惊人的比例;而特朗普胜选县只占GDP的36%。房地产网站Zillow的资深经济学家阿伦·特拉扎斯(Aaron Terrazas)发现,希拉里·克林顿胜选县的房价中位数是25万美元,而特朗普胜选县只有15.4万美元。通胀因素调整之后,从2000年1月到2016年10月间,希拉里胜选县房地产价格上升了27%,特朗普胜选县只有6%。

特朗普胜选县在公众健康水平的较量中也是输家。雪城大学社会学副教授香农·蒙纳特(Shannon Monnat)发现,支持特朗普这位反政府补贴的健保候选人的锈带各县正是绝望致死(死于酗酒、毒品和自杀)比例最高的县。要把整个美国变成伟大的特朗普国,那就必须毁掉大约1/4的GDP,把1/4的房屋推到海里,还得缩短好几年平均寿命才行。特朗普最爱的词汇之一就是“不公平”,这是事出有因的:这个词对挑起怨恨特别有效。

即便如此,特朗普的(白人)选民的特点不在于他们的收入水平而在于他们的受教育程度,或者说教育的缺乏。皮尤的最新分析指出在具有大学学历的白人选民中,特朗普输了17个百分点,很是丢丑。但他在没上过大学的白人中捞了回来,赢了足足36个百分点。根据纳特·西尔弗(Nate Silver)的一个分析,全国教育程度最高的50个县尤其踊跃支持希拉里:2012年奥巴马仅赢了17个百分点;克林顿赢了26个百分点。而教育程度最低的50个县的趋向则完全相反:奥巴马输了19个百分点,而克林顿输了31个百分点。在少数族裔占人口多数的县也是如此:教育程度高的县于之前相比更倾向于克林顿,教育程度低的更倾向于特朗普。

历史学家理查德·霍夫斯塔特(Richard Hofstadter)在1963年以《美国生活中的反智主义》(Anti-intellectualism in American Life)一书引起了人们的关注;苏珊·雅科比(Susan Jacoby)在2008年警告《美国无理性时代》(The Age of American Unreason)的到来;汤姆·尼克尔斯(Tom Nichols)在2017年发布了《专业知识之死》(The Death of Expertise)。无理性时代终于在特朗普身上找到了自己的英雄。这位“白手起家”的人一直是那些自己还不大成功的人的偶像。他是美国梦的神圣化身,他不听命于任何人,他是穷人眼里的富人形象。他们受不了的是那些受过教育的伪君子。特朗普对政策一窍不通,而且全力以赴保持无知,对那些认为整知识分子的政策就是好政策的人群来说,他真是完美代表。当理性成了一般人的敌人,一般人就成了理性的敌人。

我刚才有提到这里的“一般人”是白人吗?这把我们带到美国式怨恨的另一面:把非白种人都踢出去,自己人在一个想象的部落里紧密团结一致对外;问题全都出在那些揩油的,骗钱的,拿福利的;解决方法就是国旗和(白人)祖先的宗教。政治学家布莱恩·沙夫纳(Brian Schaffner)的一个问卷调查显示,在那些“强烈不赞同”“白人因为肤色受益”的选民,和那些“强烈赞同““女性想夺男性的权“的选民中,特朗普大获全胜。注意,这些问题并不直接测量种族主义和性别歧视,它测量的是怨恨。这些回答很有助于识别那些坚称自己是你遇到的人中最无种族歧视或性别歧视的人,但他们恰恰投票给一个明目张胆的种族主义者和被控性侵犯。

没有人生下来就充满怨恨。作为大众现象,种族主义、仇外主义、反智主义、自恋狂、非理性主义等等,以及怨恨的所有其它变种,制造费用的高昂和它们对民主政治的危害性相媲美。需要通过长时间的电视节目,巧妙操纵的社交媒体,高价维持的信息气泡,操纵者才能把人性中的不快乐倾向变现为政治硕果。尤其种族主义并不像很多美国人宁愿相信的那样只是历史遗物;它必须被不断地重复发明才能有当下时效性。大规模监禁、制造恐惧心理和种族隔离并不只是偏见的结果,也是复制偏见的工具。

美国政治生活的剧烈极化并不是由于缺乏礼貌和缺乏相互理解。它是不断升级的不平等最醒目的后果。没有这0.1%(确切地说,是这群人中极富侵略性的那一部分),它是不会发生的。财富总是通过分裂其对手来维护自己。盖茨比曲线不仅造成地上修筑的藩篱,它也使其他人的心中筑起隔墙。

但我们不能就放过这9.9%。我们或许没有为挑起种族仇恨提供资助,但我们把日常生活中的各种机会囤藏起来。我们是从90%人群那里掠取资源供给0.1%的这台机器的操作人员。我们乐于从这些战利品里分得一份子。我们的劳动成果使得另一个群体充满怨恨并因此而容易受人操纵,而我们却自我感觉良好而不屑地旁观。这就叫早知今日何必当初。

关于这些后果,我们首先需要了解的最重要一点,同时也是最显然的道理:怨恨不能解决任何问题。它不是一个改革计划。它不是“民粹主义”。它是民主制度得的一种疾病,但不是民主的体现。利用民众怨恨的政治是加剧不平等的工具, 而非减少它。 从无能得不可思议的特朗普政府这摊泥淖里蹚过的每项政策改变都是例证。新税法;在环境、电信领域和有关金融服务行业法规的行政令;保守主义死硬派法官的任命 — — 所有这些的效果就是把90%人群困在人才体系的山脚下,即使辛劳一生,前面的高山仍然是可望而不可及。

我们需要了解的第二点是,下一个轮到挨刀的就是我们自己。随着充满怨恨的人群的扩大,顶端的幸福圈子会越来越小。那些乘着民怨的东风上台的人最终会意识到,我们作为他们的经济机器仆人会不如我们作为民众的模范敌人来得有用。最近的税法中打击蓝州的条款让9.9%中的一些人不大高兴,但这只是一个开端:随着民怨政治的展开,我们这类人会有的是苦头吃。这个过程中第三个、也是最重要的后果就是社会动荡;过去的一年为此提供了充分的证据。

不讲道理的人通常也是不服从法规和社会正常规范的人,这个就不用我多说了。你可以查查“宪政危机”这个词在过去五年中出现的频次。这就是盖茨比曲线的反直觉之处:你以为你的收益都锁定了。然而这个固化过程的效果是让整个系统变得更脆弱。重温历史,你就会知道这个过程通常的结局是什么。

9. 贵族政治的失败

罗伯特·W·斯图尔特上校当年为躲避传票隐藏了好几个月。他的律师宣称他在墨西哥或南美进行敏感的业务谈判,一旦他的准确位置曝光就会威胁到国家利益。最终,蒙大拿联邦参议员托马斯·J·沃尔什(Thomas J. Walsh)把律师拖到了证人席上,给他看哈瓦那报纸八卦专栏的剪报和照片证据。上校一直以爱马著称,很显然他常去骑师俱乐部。在各种豪华午餐晚宴以及哈瓦那游艇俱乐部的舞会上,他的微笑上镜了多次。

当参议员们最终把上校弄回来,讯问他那些像臭虫一样在政治生态系统中蔓延的空壳公司的债券,他还教训他们,谁才是管事的老大。他宣称,“根据美国法律,我不认为这种审问是在这个委员会的权限之内。”即便如此,他开恩似地补充道,他“个人没得到过任何这些债券”。这句话在英语里无论怎么解读都是句谎言。

传说中的斯图尔特王朝的黄昏并不辉煌。一个记者这样嘲讽道,一个善于耍花招的律师帮上校“用狡辩摆脱了”(aquibbled)藐视法庭的指控,但小洛克菲勒却不愿原谅他造成的这场公关灾难。上校为赢回股东的心进行了长时间却毫无成效的一战,最后他挂靴永久退回到楠塔基特的家族庄园。

这些都改变不了茶壶山丑闻案(涉及贿赂、回扣,以及为大油商谋利的非法私下交易)暴露的政治现实。在盖茨比曲线的巨大压力下,美国民主濒临失败。当时权力在手的人就是金钱在手的人。说到底,1 920年代的金融家想要的正是金融家一直想要的,而他们的“公仆”将此送到了他们手里。卡尔文·柯立芝(Calvin Coolidge)政府在1926年通过了巨额减税法案,确保每个人都能够把赚的钱拿回家。富人们似乎觉得可以高枕无忧了 — — 直到1929年10月。

这些大肆掠夺发生时90%在哪里?他们中相当一部分出现在3K党的集会上。在当时90%中嚷嚷得最厉害(但人数不一定最多)的那部分人看来,美国最大的问题都出自于揩油混吃的成群结队的移民。你明白了吧,那些移民的孙辈们现在认定美国所有的大问题都来自于揩油混吃的成群结队的移民。

财富集中的恶浪掀起于镀金时代,在1920年代达到顶峰,最终碎裂在大萧条和二战的浅滩上。今天我们一般认为植根于罗斯福新政并在战后开花结果的社会福利体系是新时代平等的首要驱动力。但实情是,这些努力更多的是结果而不是原因。死亡和破坏是变革的真正动因。股市的崩溃打得富人倒退几大步,战争则赋权于劳动者,尤其是女性劳动者。

这场镀金的、喧嚣汹涌的破坏性浪潮绝不是美国历史上第一次由于不平等造成的动荡。在十九世纪上半叶,无论从市场资本或雇佣规模来衡量,美国最大的行业都是买卖和使用奴隶(以及繁衍更多的奴隶)。在那段时期里,这个行业集中到如此程度:不到4千个家庭(约占全国家庭数目的0.1%)拥有这个“人力资本”的四分之一,而另外39万个家庭(可以称之为9.9%,大约这个比例)拥有其余全部。

这些蓄奴精英比他们绝大多数白人同辈受过更好的教育,更加健康,餐桌礼仪也好太多,更不用说和那些被他们奴役的人相比。他们不仅主宰了这个国家的政府,也主宰了媒体、文化和宗教。他们的追随者在教堂讲坛上和新闻网络里如此成功地展示了奴隶制度的神圣和慈善,以至于数百万并不拥有奴隶的贫困白人以保卫这个制度而献身为荣。

这个浪潮导致了62万军人死于战争,以及大规模的财产破坏。它的确在一段时间里推进了美国南部的平等 — — 只不过这个过程很快就反转了。

(Craig Cutler)

需要说明,美国并不是人类不平等史上的首恶。作为北美殖民者来源地的欧洲各国早已熟知了不平等和社会动荡,其严重程度美国人用了一个多世纪才得以复制。不论是古罗马、近东、亚洲还是南美,这类历史故事的情节都一样。历史学家沃尔特·沙伊德尔(Walter Scheidel)在《大调平器》(The Great Leveler)一书中得出了一个令人不安的结论:不平等总是终结于大灾大难:战争、革命、政府垮台、瘟疫和其它灾难。这个理论令人沮丧。现在美国第三波不平等浪潮看起来正在达到峰值,我们敢下多大的注来赌它这次不成立呢?

我们这个阶层的一个决定性特征就是我们自以为是与众不同的新一代。其实这更大程度上反映了我们对前辈的不了解。我一直以为上校出身于上校世家,每一位祖先都把自己巨大的优越感传递给下一代。显然萨拉阿姨的宣传比我意识到的更有效。

罗伯特·W·斯图尔特1866年出生于爱荷华州的一个小农场里。一家人早起晚归,整日辛劳, 就如同研究印第安那标准石油公司的历史学家保罗·亨利·吉登斯(Paul Henry Giddens)客气地描述的那样,“很一般的家境”。邻居们看到这个村野少年有点不一般,凑钱送他去科伊学院(Coe College)上学;这个学院非常小,位于以肉类加工产业为主的锡达拉皮兹(Cedar Rapids)。可以想见,当这个奖学金男孩几年后抵达耶鲁法学院的时候,他已经充满了动力急切地想要事事争赢。哈瓦那游艇俱乐部的闪光灯摄下的某个摆拍姿势,或许是在中西部寂静平原的某处对着一个满是划痕的镜子里第一次练习过。

10. 选择

我倾向于认为《了不起的盖茨比》的结局过于悲观。即使我们注定了会一刻不停地划船回到过去,我们如何知道我们回去的是哪一段过去时光?

历史上的贵族政治曾经做出过几次好的选择。古雅典的9.9%在一段时间里阻挡了盖茨比曲线的死亡浪潮,即使“民主”并不能很恰当地描述他们的政治体制。美国第一代革命者大都是9.9%,即便如此,他们背叛了英国国王,创建了民有民治民享的政府。最好的革命并不是从社会最底层开始的;它们是中上阶层的工作成果。

这些例外当然很罕见,然而它们就是我们所知道的现代世界的故事。不论是从总人口数、人均寿命、物质财富、艺术表达、暴力比率,还是几乎所有其它有关人类生活质量的指标来说,现代社会和过去任何时代相比都截然不同了。历史学家们为人类这个快乐的转向给出了很多复杂的解释 — — 蒸汽机、微生物、气候 — — 但一个简单的答案比这些都更重要:平等。现代世界的历史就是美国革命根本中心理念在世界上的展开。

我们当下面临的决定性挑战就是通过反转正在加速的不平等造成的社会固化,来更新美国民主的承诺。只要不平等主宰社会,我们的政治中就不会有理性;理性一旦缺失,我们的问题无一能够解决。这是一个世界历史性问题。但目前提出来的各种解决方案,大致来说,就只有一个鞋盒那么点大。

善意的唯才主义者们提出了更新更好的测试,用来录取学生进入他们那些金镶玉裹的教室。可以 — — 但仅靠微调那些将人们排除在高档大学之外的公式,我们不可能改变盖茨比曲线。制定政策的书呆子们把目标瞄向那些特别过分的税法条款,比如房贷利息的税务减免和大学学费储蓄计划。很好 — — 但接下来怎么办? 保守派继续拿所谓的“行为学”解决方案循环使用,比如坚持传统婚姻或者重拾旧时信仰。当然 — — 重塑家庭和社区纽带是个值得追求的目标。但赞颂这些美德并不能将任何家庭从不平等经济体制的重压下拯救出来。与此同时,在咖啡馆里高谈阔论的激进人士说他们想要一场革命。他们好像没理解,只有极端暴力和破坏性的解决方案才是简单的。

美国理念一直都是一颗指北星,而不是一个政策系统,更不是一种现实。人类的权利从来没有,也绝不可能仅靠几个短语或古老的宣言就永久建立起来,而是在不断追赶现实世界的变化。在我们现在的世界,我们需要懂得,每个人都应该能够享受医疗保健服务,有机会学习我们文化里积淀下来的智慧,并且能够在一个像样的住房和社区生活。这些权利不应该只是那些学会了操纵这个系统的少数人的特权。这些权利和从前那代人称为生命、自由和追求幸福的权利是同源的。

是的,真正起作用的变革需要联邦政府采取行动。创造垄断的可以摧毁垄断;将金钱导入政治的可以将它拿出;将权力从劳动者转到资本的可以反转其方向。变革也需要在州和地方层面发生。不然我们如何能够让邻里社区保持开放并恢复教育的公共属性?

它也需要我们每个人的参与,或许尤其要强调包括那些在这个游戏里暂时的赢家。我们要把目光从映照自己的成功的镜子上挪开,去想一想我们日常生活中可以做些什么来帮助那些不是我们邻居的人们。我们要为别人子女的机会奋斗,就如同我们自己子女的未来与之息息相关,因为可能事实确实如此。

https://medium.com/@homeoftranslators/%E6%88%91%E4%BB%AC%E6%98%AF%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%9A%84%E6%96%B0%E8%B4%B5%E6%97%8F-6fffdac99dbc

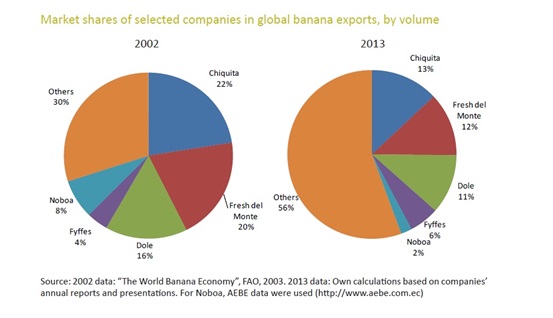

儘管多方證據都指向金吉達在哥倫比亞犯下的集體屠殺惡行,這家公司仍努力希望美國聯邦第十一巡迴上訴法院(the 11th U.S. Circuit Court of Appeals)能撤下此案。他們主張這些謀殺案不能都算在金吉達的頭上,因為支付給AUC傭金的事實並不代表金吉達實際參與或是知曉每一件謀殺。他們還表示,從美國最高法院去年四月對Kiobel與荷蘭皇家石油公司(Royal Dutch Petroleum)的裁決來看,最高法院對於外國人使用美國法院尋求刑事責任和經濟賠償已明確增設限制,所以哥倫比亞對於美國公司的民事訴訟不應成立。

儘管多方證據都指向金吉達在哥倫比亞犯下的集體屠殺惡行,這家公司仍努力希望美國聯邦第十一巡迴上訴法院(the 11th U.S. Circuit Court of Appeals)能撤下此案。他們主張這些謀殺案不能都算在金吉達的頭上,因為支付給AUC傭金的事實並不代表金吉達實際參與或是知曉每一件謀殺。他們還表示,從美國最高法院去年四月對Kiobel與荷蘭皇家石油公司(Royal Dutch Petroleum)的裁決來看,最高法院對於外國人使用美國法院尋求刑事責任和經濟賠償已明確增設限制,所以哥倫比亞對於美國公司的民事訴訟不應成立。 在回顧過世界三大香蕉出口貿易公司的血腥歷史後,我們再回來看金吉達和法伊夫斯兩間公司的併購案會帶來什麼影響?其實以金吉達為首的這幾間大公司,都已經建立起與當地香蕉農固定合作的模式。在過去,這些香蕉農也許能因為跨國公司競爭激烈與經濟規模大而受益,因為大公司都會害怕別家出更好的價錢與蕉農購買,會導致他們來源產量驟減。但現在只有少數的跨國企業佔領整個市場,這些大玩家們已經可以幾乎支配生產方的一切收成了。根據莫柏格所說,「這就像香蕉產業的沃爾瑪化(Walmartization)。」

在回顧過世界三大香蕉出口貿易公司的血腥歷史後,我們再回來看金吉達和法伊夫斯兩間公司的併購案會帶來什麼影響?其實以金吉達為首的這幾間大公司,都已經建立起與當地香蕉農固定合作的模式。在過去,這些香蕉農也許能因為跨國公司競爭激烈與經濟規模大而受益,因為大公司都會害怕別家出更好的價錢與蕉農購買,會導致他們來源產量驟減。但現在只有少數的跨國企業佔領整個市場,這些大玩家們已經可以幾乎支配生產方的一切收成了。根據莫柏格所說,「這就像香蕉產業的沃爾瑪化(Walmartization)。」