THE NATIONAL outrage over the Trump administration’s “zero tolerance” policy of separating refugee and migrant children from their parents has resulted in much greater awareness of the traumatic effects of policies that tear apart families.

全国性的对特朗普政府将难民和流动儿童与父母分开的“零容忍”政策的愤怒使得人们更加意识到拆毁家庭的政策带来的创伤效应。

Journalists digested and highlighted information long known to clinicians and social workers about the effects of removing children from their parents on the children’s short- and long-term development and mental health. One Washington Post article described some of the research:

记者消化并强调了临床医生和社会工作者们早就知道的关于将父母和孩子分离对孩子的短期和长期发展以及心理健康造成的影响的信息。 华盛顿邮报的一篇文章描述了一些研究:

Their heart rate goes up. Their body releases a flood of stress hormones such as cortisol and adrenaline. Those stress hormones can start killing off dendrites — the little branches in brain cells that transmit messages. In time, the stress can start killing off neurons and — especially in young children — wreaking dramatic and long-term damage, both psychologically and to the physical structure of the brain.

他们的心率上升了。 他们的身体释放出大量的压力荷尔蒙,如皮质醇和肾上腺素。 那些压力荷尔蒙可以开始杀死树突 – 脑细胞中传递信息的小分支。 随着时间的推移,压力可以开始杀死神经元 – 特别是在幼儿中 – 在心理上和大脑的物理结构上都会造成巨大的长期的损害。

“The effect is catastrophic,” said Charles Nelson, a pediatrics professor at Harvard Medical School. “There’s so much research on this that if people paid attention at all to the science, they would never do this.”

“这种影响是灾难性的,”哈佛大学医学院儿科教授Charles Nelson说。 “对此有如此多的研究,如果人们关注了科学,他们就永远不会这样做。”

The left is welcoming the surge of resistance to this latest manifestation of Trump’s cruel xenophobia. It’s also important, however, to use this moment of heightened awareness of the humanitarian crisis at the border to educate more people about the fact that the horrors of family separation aren’t unique to imprisoning refugee and migrant children.

左派欢迎对特朗普的残忍仇外心理的最新表现的抵制。 然而,利用这一时刻提高人们对边界人道主义危机的认识来教育更多的人认识到,恐怖的家庭分离并不是监禁难民和移民儿童的唯一手段。

Indeed, many politicians have declared in recent days that Trump’s zero-tolerance policy is alien to the American experience.

事实上,最近几天许多政客都宣称特朗普的零容忍政策与美国的经历格格不入。

Republican Sen. John McCain said that separating immigrant families was “contrary to principles and values upon which our nation was founded.” Democratic Rep. Elijah Cummings declared: “[W]e all should be able to agree that in the United States of America, we will not intentionally separate children from their parents. We will not do that. We are better than that. We are so much better.”

共和党参议员John McCain说,分离移民家庭“违背了我们国家建立所依靠的原则和价值观。”民主党众议员Elijah Cummings宣称:“所有人都应该同意在美利坚合众国 ,我们不会故意将孩子与父母分开。 我们不会这样做。 我们比那更好。 我们好多了。“

The outrage from both sides of the political mainstream is entirely justified, but the suggestion that this policy is unprecedented in the American tradition is — like most expressions of “American exceptionalism” — simply false.

来自政治主流双方的愤怒是完全合理的,但是这一意见:这一政策在美国传统中前所未有的— 就像大多数“美国例外主义”的表达一样 —是假的。

WHETHER THROUGH direct government action or nonfeasance, or through the state-sanctioned actions of powerful private actors, the purposeful separation of parents and children has a long history in the U.S. — most often linked to racial oppression or oppression based on national origin or religion.

无论是直接的政府行为还是不作为,或者是通过强大的私人行为者进行的政府认可的行为,将父母和子女进行有目的的分离在美国有着悠久的历史 – 通常与基于民族或宗教的压迫或种族压迫有关。

Under slavery, the slaveholder had the legal right to separate enslaved parents and children, whenever and for whatever reason he wished — and that right was backed by the state.

在奴隶制下,奴隶主拥有合法的权利:无论何时何地出于任何理由,将被奴役的父母和子女分开 – 而且这种权利得到了政府的支持。

An 1849 narrative by a former slave, Harry Bibb, described a mother who refused to put down her baby and climb up on the auction block, even as she was whipped.

1849年,一位前奴隶Harry Bibb描述了一位母亲,她拒绝放下她的孩子并爬上拍卖区,即使她被鞭打。

“But the child was torn from the arms of its mother,” Bibb wrote, “amid the most heart-rending shrieks from the mother and child on the one hand, and the bitter oaths and cruel lashes from the tyrants on the other.”

“但是这个孩子从母亲的怀抱中被扯走了,”Bibb写道,“在母亲和孩子最令人心碎的尖叫声中,另一方面是来自暴君的残酷的诅咒和残忍的鞭挞。”

For nearly a century, the Bureau of Indian Affairs removed Native American children from their families and tribes, and sent them to boarding schools to be “Americanized.” As Brian Ward wrote for SocialistWorker.org:

持续了将近一个世纪,印第安事务局将美洲原住民的子女从他们的家庭和部落中移除,并将他们送到寄宿学校进行“美国化”。正如Brian Ward在SocialistWorker.org写道:

In these schools, the basic premise was to “Kill the Indian, save the man.” These were trade schools, which were seen as a way to assimilate Native children into U.S. society, where they could become another working-class cog to generate more capital. Children weren’t allowed to speak their language, practice their culture or have any contact with their families — if they broke these rules, they were often beaten. This was about as destructive as any massacre the tribes had faced in previous decades.

在这些学校里,基本的前提是“杀死印第安人,拯救这个人”。这些学校是贸易学校,它们被看作是将土着儿童吸收到美国社会的一种方式,在那里他们可以成为另一个工人阶级的齿轮来生产出更多资本。儿童不被允许说他们的语言,实践他们的文化或与他们的家人有任何联系— 如果他们违反了这些规则,他们经常遭到殴打。 这种做法与几十年来部落遭遇的屠杀一样具有破坏性。

Then there was the foster boarding home model, established by wealthy reformers who feared a “dangerous class” of children of impoverished immigrants. Upon becoming wards of the state, thousands were sent west by railroad to be raised on farms and in small towns by “proper” American families.

然后是富裕的改革者们建立的寄养寄宿家庭模式,他们害怕贫困移民的孩子们成为“危险的阶级”。 在成为政权的牢房后,数千人被铁路送往西部,由“适当的”美国家庭在农场和小城镇抚养长大。

The trainloads of children became known as the “Orphan Trains,” but most of the children sent west had living parents. The problem was that their families weren’t able to support them under the brutal conditions of the developing industrial economy.

火车上的孩子们被称为“孤儿列车”,但是大部分被送往西部的孩子都有活着的父母。 问题是他们的家庭无法在发展中的工业经济的残酷条件下支持他们。

Poor and working-class parents of children with developmental and other significant disabilities were usually given no option other than to turn them over to the state to be raised in often-horrific institutions far from their families. This policy continued in most places into the 1970s.

发育迟缓和其他重大残疾儿童的贫困和工人阶级的家长除了把他们交给远离家庭的和经常是恐怖的州机构养育外,通常别无选择。 这一政策在大多数地方持续到1970s。

THIS HISTORY demonstrates that the U.S. was not, in fact, founded on the principle that the parent-child relationship is inviolate. But one doesn’t need to go back to the 19th or even 20th century to see government policies of family separation far from the border.

这些历史证明了事实上美国并非建立在亲子关系不受侵犯的原则之上。 但是,人们不需要回到19世纪甚至20世纪来看到政府的远离边界的家庭分离政策。

The most obvious example is the foster-care system, which houses approximately 400,000 U.S. children, with Black and Native American children represented in foster care at about double their percentage of the general childhood population.

最明显的例子是寄养系统,该系统容纳了约40万名美国儿童,其中黑人和美洲原住民儿童的寄养比例约为平均儿童比例的两倍。

Common causes of children being removed from their homes are poverty, homelessness, domestic violence perpetrated against the mother and lack of access to childcare or mental health care.

儿童被赶出家园的常见原因是贫困,无家可归,对母亲的家庭暴力以及缺乏儿童保育或心理健康保障。

Removal rates vary from city to city, with no real correlation to child safety, nor any evidence that foster care makes children safer. On the contrary, incidence of child maltreatment may be higher in foster care — so in many cases, removal may place children in greater jeopardy than they were in at home.

移除率因城市而异,与儿童安全没有实际关联,也没有任何证据证明寄养使儿童更安全。 相反,寄养儿童被虐待的事件发生率可能更高— 因此在许多案例下,移除可能会使儿童比在家中受到更大的危害。

What is accomplished by removal is the protection of institutions responsible for monitoring the child welfare system. By removing children from their families, these institutions are inoculated from criticism of “dropping the ball” in highly publicized cases of abuse.

从移除行动中所取得的成果是保护了负责监督儿童福利系统的机构。通过将儿童从家庭中移除,这些机构对关于在高度公开的虐待案件中“丢球”的批评免疫。

As a result, the instinct is to remove a child based on speculation about what might happen at home, without necessarily considering the harm that removal might cause.

结果是,这些机构的本能是根据对家中可能发生的事情的猜测来移除儿童,而不必考虑移除可能造成的伤害。

What isn’t speculative, however, is that trauma and long-term effects on development are extremely likely, as shown in the Washington Post article and other mainstream media reports spurred by Trump’s border policy.

然而,正如华盛顿邮报的文章和特朗普的边界政策激发的其他主流媒体报道所显示的那样,这极有可能造成对发展的创伤和长期的影响。

Then there are the ways that policies of mass incarceration — set into fast motion in the final decades of the 20th century — result in the coercive power of the state forcibly removing parents from children.

然后,大规模监禁政策的方式 – 在20世纪最后几十年迅速发动 – 导致了政府具有了强制性地将父母从孩子身边带走的力量。

With the highest incarceration rate in the world, the U.S. had, as of 2010, 2.7 million children with one or more parents who was incarcerated.

美国的监禁率是世界最高的,截至2010年,有270万名儿童的父母有一人或多人被监禁。

That’s one in 28 kids, up from one in 125 a quarter century earlier. And of course, as is the case with foster care, these policies of separation are disproportionately deployed against families of color.

每28个儿童中就有一个父母被监禁,高于一个半个世纪前的每125个儿童中有一个的比例。 当然,与寄养的情况一样,这些分离政策对有色人种家庭的执行是不成比例的。

Sometimes, the U.S. government hasn’t aided and abetted the separation of children from their parents through its actions, but through its inactions.

有时候,美国政府并没有通过行动协助和怂恿儿童与父母分离,而是通过其不作为。

After the catastrophic incompetence of the federal government’s response to the disaster in New Orleans after Hurricane Katrina in 2005, and with recovery planning efforts deliberately targeting affluent areas first at the expense of many poor, Black neighborhoods, about 100,000 New Orleans residents were separated from their families.

2005年卡特里娜飓风过后,联邦政府对新奥尔良的灾难表现出了灾难性的无能,并且许多穷人,黑人社区付出了代价,故意针对富裕地区的复苏计划将约10万新奥尔良居民与他们的家庭分离。

Many children were sent to stay with relatives, not only because their homes were inundated, but also because their schools failed to reopen as part of the city’s privatization scheme.

许多儿童被送去与亲戚住在一起,这不仅是因为他们的房屋被淹没了,而且还因为他们的学校作为城市私有化计划的一部分而未能重新开放。

Other parents left their kids in the care of relatives in New Orleans because the only way they could earn money to support their children was to leave the city and seek work elsewhere.

其他父母将他们的孩子丢给新奥尔良的亲戚照顾,因为他们挣钱养家的唯一方法就是离开这个城市去其他地方寻找工作。

There are anecdotal reports that many families in Puerto Rico are experiencing a similar pattern of separation following Hurricane Maria. The distinction between policies deliberately separating families and policies that have the effect of separating families is unlikely to mean much to the families affected.

有传闻称,波多黎各的许多家庭在飓风玛丽亚之后也经历了类似的分离模式。 故意将家庭分开的政策与影响家庭分开的政策之间的区别对受影响的家庭来说不太可能有多大意义。(备注:是不是感觉和共匪的户籍奴隶制很像?没错,别以为全世界就中国人民最惨,美国人民也一样被迫骨肉分离。)

The notion that the separation of families occurring at the border is unique and unprecedented is clearly incorrect — but this isn’t to say that Trump’s policy should be accepted in the way that mass incarceration and the foster care and adoption industry are largely accepted.

关于在边境发生的家庭分离是独特的和前所未有的想法显然是不正确的—但这并不是说特朗普的政策应该以大量接纳大规模监禁和寄养与收养行业的方式被接受。

On the contrary, what’s happening to migrant children is just as unacceptable as people like John McCain and Elijah Cummings say, and resistance to this atrocity should continue.

相反,移民儿童身上所发生的事情与John McCain和Elijah Cummings这样的人所说的一样令人无法接受,对这种暴行的抵抗应该继续下去。

But we should extend the principle that families should not be separated to other contexts — and to try to reverse the processes by which the horrors of mass incarceration and the foster care industry long ago became normalized.

但是,我们应该将家庭不应该分开的原则扩展到其他案例中 – 并尝试将恐怖的大规模监禁和寄养行业扭转为很久以前的正常的过程。

http://socialistworker.org/2018/06/25/the-american-way-of-tearing-families-apart

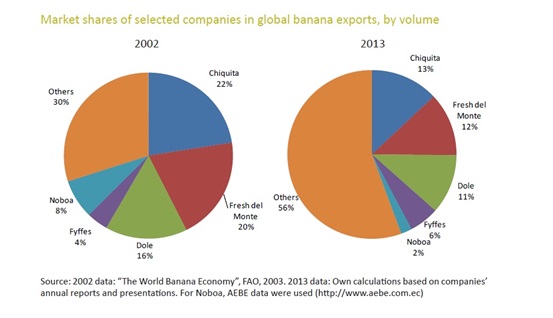

儘管多方證據都指向金吉達在哥倫比亞犯下的集體屠殺惡行,這家公司仍努力希望美國聯邦第十一巡迴上訴法院(the 11th U.S. Circuit Court of Appeals)能撤下此案。他們主張這些謀殺案不能都算在金吉達的頭上,因為支付給AUC傭金的事實並不代表金吉達實際參與或是知曉每一件謀殺。他們還表示,從美國最高法院去年四月對

儘管多方證據都指向金吉達在哥倫比亞犯下的集體屠殺惡行,這家公司仍努力希望美國聯邦第十一巡迴上訴法院(the 11th U.S. Circuit Court of Appeals)能撤下此案。他們主張這些謀殺案不能都算在金吉達的頭上,因為支付給AUC傭金的事實並不代表金吉達實際參與或是知曉每一件謀殺。他們還表示,從美國最高法院去年四月對 在回顧過世界三大香蕉出口貿易公司的血腥歷史後,我們再回來看金吉達和法伊夫斯兩間公司的併購案會帶來什麼影響?其實以金吉達為首的這幾間大公司,都已經建立起與當地香蕉農固定合作的模式。在過去,這些香蕉農也許能因為跨國公司競爭激烈與經濟規模大而受益,因為大公司都會害怕別家出更好的價錢與蕉農購買,會導致他們來源產量驟減。但現在只有少數的跨國企業佔領整個市場,這些大玩家們已經可以幾乎支配生產方的一切收成了。根據莫柏格所說,「這就像香蕉產業的沃爾瑪化(Walmartization)。」

在回顧過世界三大香蕉出口貿易公司的血腥歷史後,我們再回來看金吉達和法伊夫斯兩間公司的併購案會帶來什麼影響?其實以金吉達為首的這幾間大公司,都已經建立起與當地香蕉農固定合作的模式。在過去,這些香蕉農也許能因為跨國公司競爭激烈與經濟規模大而受益,因為大公司都會害怕別家出更好的價錢與蕉農購買,會導致他們來源產量驟減。但現在只有少數的跨國企業佔領整個市場,這些大玩家們已經可以幾乎支配生產方的一切收成了。根據莫柏格所說,「這就像香蕉產業的沃爾瑪化(Walmartization)。」