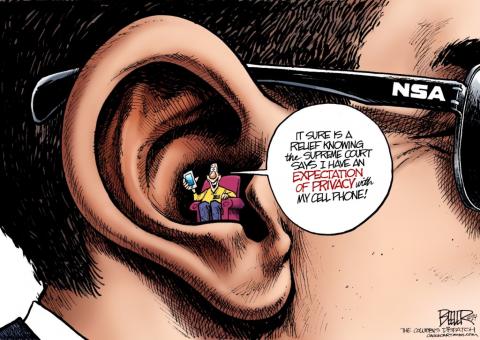

不论是独裁政权还是民主国家,社交媒体对权力来说都是极其有效的工具 — — 用来对抗异议和打压政敌。

这里是一份新的报告。我们只能说它有点后知后觉了,居然到现在才意识到政府对社交媒体的利用。尤其是彭博社对此事的报道,拼命将网络水军现象之因由引向“俄罗斯”,要知道,中国这样做没有十年也有八年之久,然而此报告却对中国只字未提。

但我们依旧对这份报告做了编译,是因为这一现象是真实的,也是我们一直在提醒警惕的重点问题:即 集中化的互联网只能成为大规模监控和广泛操纵社会的灾难,它早已是民主的噩梦。曾经的“Twitter 革命、Facebook 革命”更多来自硅谷企业的宣传,试图掩饰集中化平台和其所追求之实名制固然的弊端。如今人们应该明白这点了。

心理操纵是互联网视觉匿名这一特殊效应几乎无可避免会出现的附带现象。相关报告中所重点描述的语言暴力和滋扰威胁,对大众来说也许还不是最可怕的,因为它至少能让人一眼看出立场。中国存在一种特殊的巨魔,被称为“高级无毛”,他们的作用是让你一眼看不出其立场,但在互动中往往被其引诱,甚至他们能让你在不由自主中泄露隐私信息,或者被改变立场。

就我们观察,这种巨魔的当下水平还相对较低,至少不符合专业社交工程师所需要的诱导能力,但对那些不熟悉心理操纵术的广大互联网用户来说,这些所谓的高级无毛还是很有效的。于是值得警惕。

社交媒体巨魔最大的邪恶在于他们的存在彻底摧毁了社交媒体最大的价值 — — 联合。当视觉匿名,人们之间的联系所依赖的唯一根据就是直觉,通过观点和话题获得的直觉信任。理论上这种识别方式是可靠的,人类有天生的敌我直觉,但如果人们知道了付费巨魔的广泛存在,这种直觉就必然会受到干扰。我们在早前的文章中多次提醒了这一问题的危害,包括并不限于《为什么互不信任》和《为什么如今的中国人组织不起来》等等。

由此,巨魔工厂并不担心被曝光,中国人都知道,当局甚至公然美化“无毛和自干五”,将其粉饰为民意。真正担心此报告之揭露的人,是那些花钱购买巨魔军队的人,这一资金走向说明了谁是幕后的操纵者。

但是,正如这份报告中介绍的印度的案例,当局使用现金支付巨魔,没有留下任何可查阅的证据。这是一个大碍(印度政府拼命推动数字支付,为能对社会实施全方位监视,而他们购买巨魔时却使用现金,说明他们不傻,而是够坏)。中国至今没有曝光政府支付网络水军的详细资料,即关于互联网舆论操纵的确认,希望能有机会填补这一空白。

另一方面,巨魔的存在也给了当局以抹黑社交媒体舆论反抗运动的机会,由于没有证据,当局很可能会将支持正义的在线运动 — — 如揭露腐败和推动变革 — — 污蔑为“有目的的操纵”。中国读者应该记得“敌对势力”这个词,以及它的使用环境。

如今,很多人已经从社交媒体早期被认为的“社运动员利器”的幻觉中醒悟过来了,但这不是目标,目标应该是怎么办,而不是如今中文网络这种大家自说自话互不相干的局面。这样一来的确不需要担心巨魔的渗透,但也浪费了社交媒体最大的价值。

本文是对这份报告的摘取编译,略掉了其中一些说法,因为它有误导性,比如它说“网络水军使用加密技术和隐藏 IP 地址,难以验证身份,从而有效地伪装成普通民意”,这也许是事实,但该报告没有做出更为具体的分析,于是结果就变成了暗示支持 Facebook 那种实名制操作手段。❌这绝不是民主守护者当有的立场。

民主应该捍卫大写的人权,隐私权是基本人权,关乎一个人的独立尊严问题,在监视跟踪无处不在的互联网上,匿名技术是捍卫这一基本人权的必需。我们的原则应该是:每个人都能充分享有隐私权,并且不需要担心恶意操纵和跟踪监视,于是它将是一个基础设施问题,而不是彭博社带入的“俄罗斯”疑问。

理论上,应对巨魔水军的最佳方案就是揭露他们,鼓励更多人拉黑那些账户。但曝光运动无疑会出现误杀,比如你知道的,中国社会很容易走偏的公报私仇现象,甚至走入相反的极端,更加拉低了互信。本着支持言论自由的立场,在排斥巨魔的基础上,我们更多会推荐人们提升对诱导歪曲的鉴别力,充分获取相关知识,以保护自己。

以下是我们曾经对诱导操纵的一些深入分析,当下越来越多的政府引领的操纵术正在泛滥,由于权力掌握了大部分资源,他们对大众心理操纵的布局很是高效,这将意味着需要更多互联网用户熟知并掌握鉴别的技巧。

1、《政治宣传和大众劝导 — — 你可能没意识到的信息陷阱》

3、《互联网上的认知吝啬鬼和理性化怪圈》

9、《完结篇:反守为攻》

延伸:《为什么社交媒体上如此多的语言暴力》《匿名技术工具箱》

新闻记者 Nedim Turfent 在土耳其库尔德地区报道了一场残酷的反恐行动,当时他发布了一些站在村民面前的士兵的视频,这些士兵已经焚烧并袭击了很多村庄。消息发布后不久,要求人肉 Turfent 的奇怪舆论开始出现在他的 Facebook 页面上。

与土耳其反恐部队有联系的推特账号加入进来,用同一个问题质问当地人 — “Nedim Turfent 在哪儿?”威胁很明显:放弃跟随他,否则下一个目标就是你。

那是在 2016 年的春天。几天之内,Turfent 就被军方抓住了,最终被指控成为“恐怖组织的成员”。一个匿名的 Twitter 帐户在社交媒体上发布了 Turfent 的照片 — — 戴着手铐、面色憔悴。士兵们把汽油浇满了他的雇主 Dicle 新闻社的办公室,并点燃了这栋建筑物。目前 Turfent 仍在监狱里。

根据跨越十几个国家的研究和相关文件数据,足见,仅仅在 Twitter 和 Facebook 被宣传为“全球民主运动的火花”之后的几年里,各国政府和他们的代理人正在孵化新的数字化抑制形式,这在社交媒体巨头时代之前是不可想象的,

结合虚拟仇恨巨魔、监视、假消息、匿名威胁以及隐私入侵等各种手段,全球各国政府和政党已经创建了一个越来越激进的在线剧本,平台很难发现或反击。

一些政权使用的是俄罗斯部署的技术,而其他政权则采用本土方式把相关技术进行了重组。并且,一些非正规的但蓬勃发展的社交媒体机器人经纪人、和巨魔雇佣行业,正如雨后春笋般涌现出来,他们愿意为任何支付金钱的人提供帮助。在许多情况下,这些努力令政权取得了“成功”,记者被迫流亡、在线表达被沉默。

据委内瑞拉研究员玛丽安娜·迪亚兹(Marianne Diaz)称,在委内瑞拉,社交媒体巨魔将在政府批准下注册 Twitter 和 Instagram 帐户,这些巨魔可以获得稀缺的食品券作为奖励。就像中国的“五毛钱”那样,按劳取酬。

一位自称是印度的前巨魔表示,他加入了一支 300 人的团队后,获得了 6 个 Facebook 账户和 8 部手机,该团队致力于恐吓总理纳伦德拉·莫迪的反对者。

在厄瓜多尔,合同文件详细说明了政府向一家公关公司支付了款项,该公司的唯一业务是建立并经营一个用来骚扰政治对手的巨魔农场。

许多这些研究结果都包含在本周发布的一份报告中,该报告由一个全球研究小组发布,揭示了7个国家的政府级网络水军的证据。该报告由位于加利福尼亚州 Palo Alto 的无党派研究和公共政策小组“未来研究所”负责。

报告称,“这些网络水军活动几乎和现代互联网的规模和发展速度同步。” “各国正在利用他们曾经认为是威胁的工具 — — 互联网,将信息技术作为权力整合和社会控制的手段,推动虚假信息操作,并以比以往更大的规模传播政府宣传。”

延伸阅读:《”我们不能被互联网摧毁” — — 新的全球性革命正在拉开序幕》

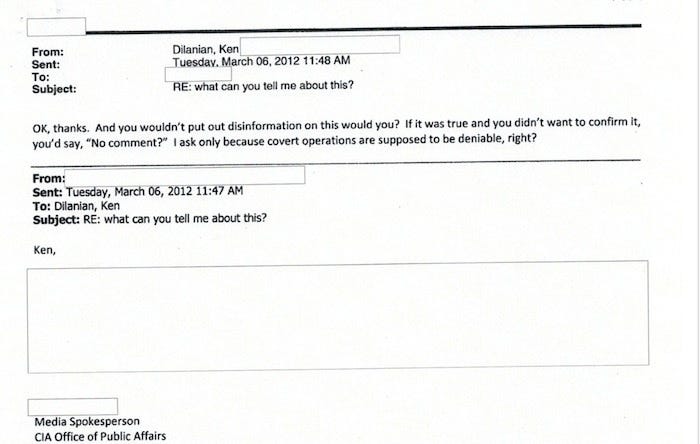

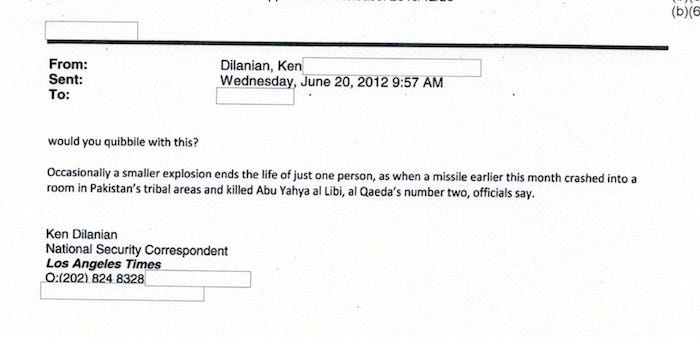

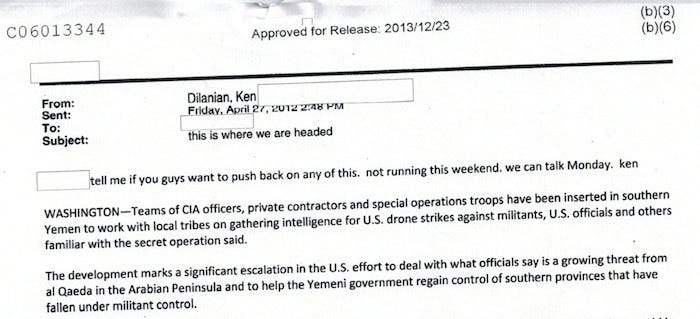

该公司的技术孵化器 Jigsaw 部门的研究人员记录了恶意骚扰活动,这些活动旨在伪装为自发行为,也就是伪装“民意”侮辱民主,但实际上他们是各国政府操纵的。根据通过外部研究人员获得的报告未发表副本,这些活动通常“在高度集中的协调下运作,通过部署机器人和集中管理的社交媒体帐户,旨在压倒受害者,并淹没异议”。

为了应对 Twitter 和 Facebook 上发起的各类革命和社会运动,各国政府最初只能审查内容,阻止访问社交媒体、并使用监控技术审查其公民。但事实证明,通过大量的虚假信息和匿名威胁来淹没平台反而更加“有效” — — 研究人员称之为“信息污染”战略,这是由社交媒体的迅速传播所促成的。

延伸阅读:我们在三年前对中国当局如何利用互联网巩固政权的简要分析《中国的互联网策略》(原文已丢,这里是转载链接)

据卡米尔·弗朗索瓦(Camille Francois)称,土耳其是一个典型的例子,他说,自 2013 年伊斯坦布尔格兹公园抗议活动以来,埃尔多安政府利用线上和线下 O2O 组合压制方法,将社交媒体“几乎变成了死地,无法在土耳其进行真正的社会抗议。近几年内几乎没有任何有组织的抗议活动发生。”

Facebook 和 Twitter 等社交媒体公司似乎正在“努力”应对国家政府和其他人对其平台上重要资源的投资的利用。数以百万计的假帐户利用算法操纵用户可以看到的东西,而位置欺骗等技术可以使集中控制的帐户看起来像是位于不同地区的真人形成的网络舆论大军。

有专家认为,这些公司需要做更多工作才能面对这样一个事实:他们正在被世界上一些最具压制性的政权所利用。

华盛顿大学的通讯教授 Katy Pearce 说,他研究了 Facebook 在阿塞拜疆的使用情况:“人们有时会担心阿塞拜疆政府关闭 Facebook,不会的,Facebook 恰恰是政府控制社会最有效的工具。“

延伸:Facebook 装得很无辜,实际上该公司的算法本身作为商业机密而拒绝被查阅,从而令其可以实施自己想要的操纵,比如在选举中,《硅谷巨头如何操纵墨西哥选举》(这里是中文版)

— — 印度 — —

Mahaveer Prasad Khileri 盘腿坐在床上,轻拍他的笔记本电脑,他的脸被屏幕的光点亮,一个灯泡悬挂在他的土墙房子的天花板上。他使用电脑和两部智能手机在社交媒体上倡导一个致力于奶牛健康的组织,这对印度教徒来说是神圣的。当他忠诚的信仰和社交媒体技能被发现更具毒性的表达时,一切都变了。他是印度执政党印度人民党(Bharatiya Janata Party)BJP 的前任巨魔。“那时我被蛊惑了”,他说。

2014 年 2 月,Khileri 被两位熟人招募进入该党的社交媒体网络水军行动,负责莫迪的连任竞选。他在家乡 Jogaliya 接受采访时回忆说,他获得了8部手机和6个不同的 Facebook 身份。他说,那些天工作 18 个小时,在合法的竞选、政治对手、和假冒记者等不同身份之间切换。当莫迪获胜时,该行动并没有停止,而是过渡成为了支持莫迪政府的工具。

Khileri 在人民党称之为“IT Cell”的项目中工作,这是印度这个世界上最大的民主国家的互联网巨魔农场。研究人员在不同国家和不同情况下发现了多个类似的活动。

根据 Khileri 的说法,印度版的互联网水军工具包包括旨在激化教派差异的策略,侮辱穆斯林少数民族,并将莫迪描绘为印度教徒的救世主。主管负责设置当天的主题,并指定攻击目标。

Khileri 和其他 300 名付费的巨魔将创建 meme 或复制粘贴 Twitter 帖子,这些帖子被发送给数万名党派忠诚者的 WhatsApp 群组。他们的转发在几分钟内就能形成病毒式传播。

Khileri 回忆道:“我们告诉印度教徒:’如果你不投票给莫迪,那么穆斯林就会摧毁你。’”

BJP 的 IT CELL 网络水军前负责人 Arvind Gupta 于 2016 年12月发推文称,无论是党派还是小组都没有鼓励过网络水军,党的在线支持来自于自愿的基层运动……现任该组织负责人 Amit Malviya 表示,只有在看到 Khileri 是其成员的证据后才会发表评论。Khileri 表示,他最终退出了这个小组,这个小组以现金支付其成员并且没有留下任何文件记录。

“在任何时候,他们都可以控制印度的局势”。他说,“巨魔军队可以召集全国罢工,他们能够推动社区之间的斗争,制造社区紧张局势,摧毁社区和睦”。

不同国家的互联网水军有着不同的形式。一些国家党内青年团体中的人被征用,而其他国家则开发了高度结构化的“志愿军”。还有一些国家只是付钱给承包商来做这项工作。总之,共同点是,组织者都在努力使得他们的行为看起来像是自发的。

(上图)泄露文件显示,委内瑞拉计划发展政府资助的巨魔军队,包括军事化的组织结构。该国内政部没有回复有关问题的评论请求(原文件在这里看到)

— — 墨西哥 — —

在墨西哥,即将卸任的总统 Enrique Peña Nieto 在任职期间,在公共话语中假冒 Facebook 和 Twitter 账户进行舆论干扰,他的政治对手称他们为“Penabots”. 这个互联网巨魔组织也被用来反对政府的议程。

两年前,调查记者和活动家 Alberto Escorcia 开始记录墨西哥对互联网水军的利用:前成员告诉 Escorcia 松散组织的青年团伙被收买,用来对付反对政府的记者或活动家,进行虚拟仇恨攻击。

Escorcia 说,这些团伙就像该地区最臭名昭著的贩毒集团那样被组织起来。在大赦国际记录的一个案例中,Holk Legion 巨魔使用了 2000多个账户,在两天的时间内向 10 名记者和公众人物发送死亡威胁。在格雷罗州大规模绑架学生事件两周年之际,他们发布了一连串的推文,这一事件一直困扰着 Peña Nieto 政府,有证据显示警方和军方参与其中。互联网巨魔的威胁性推文是对这一周年纪念引发的公众愤怒的一种平衡。就像在中国所有“敏感日子”里发生的怪异舆论潮那样。

— — 土耳其和沙特 — —

土耳其的案例表明,政治家们将社交媒体平台转变成了信息控制工具,并做到了对技术技巧的迅速完善。

埃尔多安政府因 2013 年5月开始的抗议活动而受到严重动摇,并且政府腐败问题是持续数周的关注热点。几个月之内,执政党派出了自己的社交媒体机器人军队,尽管这是一个伪装得很差的队伍。研究人员发现了近 18,000 个亲埃尔多安的推特账户集合,这些账户使用从色情网站或公众人物个人资料图片库下载的照片作为头像。

到 2017 年,该国的数字部队已演变成了更精细和更具威胁性的东西。数字权利组织 AccessNow 的一份报告确定了一系列虚假账户,这些账户集中关注 2016 年未遂政变后埃尔多安政府对记者、教师和其他人的镇压行动,并传播支持镇压的舆论。

一个账户的头像是一名游行支持者的女子照片,发布了一个指向某网站的链接,而这是一个钓鱼网站,AccessNow 的报告发现,只要点击了这个链接,访问者的设备就会感染高级恶意软件,这些恶意软件会监视他们的通信并跟踪他们的行动。创建恶意软件的公司仅向政府销售这种产品。

研究人员和记者在阿根廷、泰国、巴林和沙特阿拉伯,均记录到了类似的机器人军队。

在 5月 15 日逮捕七位著名的沙特女性维权人士后,沙特的社交媒体水军一直很亢奋。沙特政府最初没有透露有关活动人士的下落。有 Twitter 用户发布了一条消息,附有一个阿拉伯语的标签“活动家在哪里?” 很快这个标签就被一个由国家支持的新闻机构引用,他们发布了活动家的照片,上面用阿拉伯语写着“叛徒”的字样。

总部位于纽约的社交媒体情报公司 Graphika 的一项分析表明,这些水军使用的主题标签是以高度协调的方式“推动”的,有时会与政府控制的媒体配合默契。埃克塞特大学海湾事务研究员发现了一些证据,证明这些标签是由自动帐户推动的,该帐户与他们之前发现的庞大的亲沙特政府僵尸网络有关:“这仍然有待观察,这究竟是一个由国家赞助的行动,还是公关公司的工作,还是富有的个人资助的单边项目,尚不清楚”。

— — 马耳他 — —

一些最致命的攻击是针对女性的。未来研究所的报告发现,每个确定的涉及女性受害者的国家支持的网络水军事件都使用了严重的厌女症语言,包括强奸和残害的威胁。

根据该报告,图形、无情的帖子往往被证明是强大的武器,专门针对政权的反对者,并使攻击他们的行为合法化,目的是引导一些记者对新闻报道工作进行自我审查。

去年十月遭遇汽车炸弹身亡的马耳他著名调查记者达芙妮·卡鲁阿娜·加利西亚(Daphne Caruana Galizia)在此之前一直调查政府的腐败问题,她的博客在马耳他很受欢迎,并引来了网络水军的攻击。她曾因此深感焦虑。她的儿子说,由于网络巨魔的滋扰,在发布文章之前她经常犹豫不决。

他说,许多针对他母亲的暴力言论都是政府雇佣的一些私人 Facebook 巨魔进行协调的,这些群体在其工党执政党立法者中占有一席之地。他说,这些秘密团体的行动在她去世后的几个月内被曝光,这些巨魔散布了“成千上万的非常可怕的虐待言论”。

土耳其记者 Ceydan Karan 也在网络上被巨魔威胁对其性虐待,墨西哥学者 Rossana Reguillo 也曾遭遇同样的威胁。该报告的作者之一说,“这些被雇佣的巨魔是攻击的天才,有时会很难区分他们有意制造的是什么,甚至都很难知道他们反对的是什么。”

监控能力正在全球迅速蔓延。所有期待权力稳固的政府、以及热衷于出售监视技术能力的行业,在互联网构建的圆形大监狱中感受着异常的兴奋。监视正在作为解决一切政治经济社会等棘手问题的最有效方案。作为人权捍卫者,我们需要

监控能力正在全球迅速蔓延。所有期待权力稳固的政府、以及热衷于出售监视技术能力的行业,在互联网构建的圆形大监狱中感受着异常的兴奋。监视正在作为解决一切政治经济社会等棘手问题的最有效方案。作为人权捍卫者,我们需要

即使是高校,也會因為資金問題選擇性地購買數據庫。圖片來源:Pixabay

即使是高校,也會因為資金問題選擇性地購買數據庫。圖片來源:Pixabay

因為論文獲利最大的是出版商。圖片來源:Pixabay

因為論文獲利最大的是出版商。圖片來源:Pixabay

高校學生提供的幫助是Sci-Hub能夠壯大的原因之一。圖片來源:Pixabay

高校學生提供的幫助是Sci-Hub能夠壯大的原因之一。圖片來源:Pixabay

厄巴科揚,正孤獨地走在這條“共享”道路上。圖片來源:Pixabay

厄巴科揚,正孤獨地走在這條“共享”道路上。圖片來源:Pixabay