(写在前面:这篇文章很不错,但有一点我不认同:古巴和苏联并不是社会主义国家,而是国家资本主义极权,只是古巴和早期苏联吸收了一些社会主义关于平权的价值观而已)

导语:到底谁有病?

今天是517国际不再恐同日,土逗想和你聊聊同性恋。

1990年,世界卫生组织疾病分类(ICD)在1990年5月17日大会决议,将同性恋自疾病列表删除,这天就被定为“国际不再恐同日”。

明明不是病,但同性恋在历史上却一直遭受野蛮“矫正”和“治疗”:将死去的异性恋男子身上的性器官移植到同性恋男子“病人”身上;将性激素注射到“病人”“激素失衡”的体内以期改变性取向,或注射雌性激素进行化学阉割;用锐器通过眼窝进入“病人”的前额叶区域,从而摧毁脑组织,等等。最臭名昭著的莫过于电休克疗法和厌恶疗法:当“病人”对同性照片产生性兴奋时,就会遭遇电击,或被强迫服用阿扑吗啡等令人恶心和呕吐的药物。问题在于,没有任何有效证据表明,这些“疗法”真正产生了改变性倾向的效果。有研究发现,那些声称改变了性倾向的人,也只是在抑制自己的同性性行为。

我们直到2015年,还能看到国内媒体报道的种种同性恋“矫正疗法”新闻。

图片来源:新京报

恐同的锅该谁背?

既然同性恋不是病,那是哪家庸医在指鹿为马?这个锅该谁背?

是社会主义反对同性恋吗?似乎不是:在古巴,本月12日,现任国会议员,LGBT权利运动家,菲德尔·卡斯特罗的侄女玛丽拉·卡斯特罗(Mariela Castro),参加了在首都哈瓦那举行的“国际不再恐同日”游行。5月4日,玛丽拉在接受记者采访时说,她将于7月新政府启动宪法改革程序时,极力推动同性婚姻合法化,最终目标是让同志群体享有婚姻权利。1979年,古巴废除了鸡奸法;2008年,变性手术被纳入免费医疗;去年10月,哈瓦那三名法官小组授予女同性恋者儿童监护权,这一裁决表明古巴政府开始接受“非同性伴侣的合法性”。

图为玛丽拉·卡斯特罗于2017年五月参加哈瓦那LGBT游行。图片来源:Washington Blade photo

即使我们强行将目前地球上所剩无几的社会主义国家之一的古巴打入“修正主义”的大筐,回归原教旨马克思主义,宇宙直男马克思同志似乎也不能给予恐同人士任何支持。马克思反对的是私有财产制度的最小单位——专偶制婚姻,而同性恋情难道不是对这种父权+男权家庭生产关系的最直接挑战吗?早在列宁时代,地球上第一个社会主义国家,苏联,就通过在1917年废除沙皇法典,有效地合法化了同性恋。最初的俄罗斯苏维埃刑事法典没有将同性恋定为犯罪,因为该主题被直接省略。在20世纪20年代初期,健康委员Nikolai Semashko将同性恋解放“作为(性)革命的一部分”,并试图在民事和医疗领域推动改革。作者1923年,Georgy Chicherin作为一位公开同性恋者,被任命为苏联外交人民委员。反而是在苏联解体后,俄罗斯一跃而成欧洲的反同急先锋。

那是西方文明在恐同吗?至少,西方文明两大支柱之中的希腊-罗马文明就完全不反对同性恋。男性与男性在一起可以,女性与女性在一起也没问题,大哲学家柏拉图就是搞基达人。公元前385年出版的《会饮篇》里就有智者辩论称,两个男性间的爱情才是感情的“最高形式”。亚里士多德的好学生亚历山大大帝更是身体力行这一道理,和赫菲斯提安爱得轰轰烈烈,和罗马哈德良皇帝与美少年安提诺乌斯的旷世恋情一道哺育了多少文艺作品。

如果我们试图把反同的锅扣在基督教身上,从历史看也不尽然。美国历史学家John Boswell 在《Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality》一书中梳理了西方同性恋历史。我们在书中看到,早期的基督徒不仅没有对于同性恋者持普遍的偏见,而且他们似乎也没有理由对于同性恋行为抱有敌意,除非是作为已婚后通奸的罪行。直到11、12世纪,城镇对同性恋抱有普遍的宽容态度,同性恋文学一度异常活跃。迟至天使博士托马斯阿奎那,教会才有了完备的理论来歧视同性恋,早期教会教父们表示这个锅绝对不背。15世纪,教宗尼古拉五世开始了西方社会对同性恋处以严重刑罚的最黑暗时期,其中也包括死刑。

教会的道德训导不是铁板一块,今天,欧洲多国都已出现同性恋神父和主教,传统如路德宗也开始为同性情侣举办宗教婚礼。在天主教徒占全国人口80%以上的爱尔兰,则甚至2015年以占压倒多数的62.1%得票率,成为全球第一个以公投方式承认同性婚姻合法的国家。在被称为“教会的长女”的法国,有调查显示天主教徒中近一半表示支持同性恋婚姻。

左一为挪威同性恋女主教Eva Brunne,她已与自己的同性伴侣结婚。图片来源:QX

是东亚传统文化反同吗?

以日本为例,在历史上,日本文化从来没有强烈的同性恋敌视情绪。在明治时代以前,日本的法律并不禁止同性恋,因而在某些场合和时期,男性同性性行为几乎是公开的。直至明治时代,西方文化引进日本后,同性恋才被打上“不道德”的标签。迟至1873年肛交第一次被认定有罪。但仅仅7年后,相关条款被法国民法典取代。自此,日本没有任何法律反对同性恋。1997年,东京政府通过了相关法律禁止在工作上的性别认定歧视。2015年,日本东京都涩谷区议会通过了承认同性伴侣关系的新条例,以保障该群体在租房、医疗探视等方面的权益。今年5月11日,东京都知事在记者会上宣布,东京将立法禁止针对性倾向或LGBT的歧视和仇恨。法案9月提交议会,计划明年起实行。

中国更不用说了,断袖分桃古已有之,明清文学中龙阳之风更是大行其道。不信,翻开《品花宝鉴》,惊喜不断哦。

2016东京骄傲嘉年华现场,图片来源:网络

同性恋不是病,恐同才是。对于人们纷纷染上恐同症的原因,一向众说纷纭。

一种解释是,恐同可能是出于对“男子气概”的维护。就像恐高症患者明知道掉不下去,站在高楼向下看时仍会感到害怕,“恐同症患者”发现“男人就一定要如何”的社会刻板印象被打破后,就会产生不安全感,那是谁规定男人就该怎么样呢?

另一种解释是,恐同可能来自于“厌恶”。如果你问一个恐同症患者怎么看待同性恋行为,十有八九会得到“这是违反自然的”这种回答。可是,动物中也有五花八门的同性恋行为。大约400个物种有同性恋行为,其中与人最接近的物种是倭黑猩猩(雄性和雌性都有)。

第三种恐同症患者的理论依据是“帝国主义亡我之心不死”,“我不反对同性恋我只反对美利坚”。但根据土逗在上文的梳理,同性恋既不是帝国主义特色,更不是糖衣炮弹啊……

帝国主义的霸权举不起彩虹旗,社会主义反而往往能高扬起平权的旗帜,下面土逗想给大家举两个同性恋平权与左翼运动结合的例子,欢迎大家了解一下。

石墙暴动:美国左翼的运动成果

1969年,女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性别者(LGBT)在位于美国纽约格林威治村有黑手党背景的石墙酒吧遭到警察临检,双方出现暴力冲突。在这之后,同志群体连续五个晚上聚集在石墙酒吧附近,抗议警方的腐败和暴力行径。这就是同性恋平权史上赫赫有名的“石墙暴动”,拉开了美国同性恋解放运动的帷幕。

1969年,石墙酒吧冲突现场。图片来源:Getty

不过,一般的论述只看到石墙暴动这一事件本身,却忽略了美国进步力量在此之前和之后的努力深耕。一方面,从 1965 年开始,纽约的同志社群开始组织各种各样的街头活动,并掌握了一套吸引媒体注意力的方式。到 1969年初,纽约同志们已经在格林威治村这一著名的同志社区成立了同志解放运动小组。换句话说,在石墙暴动还没发生的时候,纽约的同志活动家们就已经具备了组织公开街头活动的意识经验和组织基础。

在石墙运动后,平权人士们并没有停下脚步。70年代开始,许多LGBT群体开始转向社会主义。这些积极分子提供了关于政治、意识形态和社会的课程、研讨会和阅读书单。1971年旧金山的《Gay Sunshine》杂志刊发了同性恋解放如何需要工人阶级的支持才得以成功的文章。1975年10月,多伦多的马克思主义研究所提供了一门课程,这门课程“从马克思主义分析原理上发展,通过对可用实证数据的考察,试图去阐明阶级社会中同性恋受压迫的物质根源”。LGBT积极分子那时在寻找对压迫的结构性理解,寻找对社会运作的深刻见解,而不再仅仅要求对现行的法律进行改革。

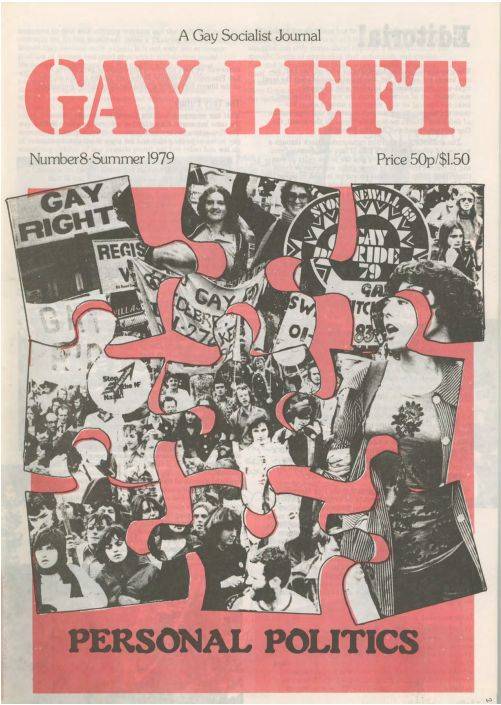

《Gay Left》杂志封面,图片来源:网络

这些行动都充分体现并促进了LGBT群体不断增长的决心——了解权力的运作方式,并研究将人们从压迫中解放出来的方法。美国的同性恋报刊,从《Gay Sunshine》到全国发行的《Gay Clone》(在每一年的五月一日出版,以此纪念国际劳动节),在其文章和书评中,都将社会主义作为他们报道的中心议题。1975年至1980年,一群男同性恋在英国开办了《男同性恋左派》(The Gay Left)这一社会主义者杂志,报道了在古巴和苏联这两个共产主义体系下生活的同性恋者,并刊登了《为什么要马克思主义?》、《马克思反对同性恋吗?》等特色文章。同性恋运动与社会基本问题的相互接触渗透,构成了同性恋解放的深层部分。

《骄傲》:当LGBT携手矿工

1980年代开始,撒切尔政府推行新自由主义政策,强行决定关闭英国境内二十多处国有煤矿,无数矿工面临失业命运。绝望的矿工们在1984年发起了一系列大规模罢工,但工会资金不足,政府态度强硬,使得罢工行动处于破产边缘。为此,同志运动积极分子们决定发起募捐,帮助矿工反抗他们共同的敌人——保守的撒切尔政府。

上图为电影截图,下图为历史上的小红车,车身上是工人自发印上去的“威尔士矿工支持男女同性恋者”,图片来源:douban

但矿工这一极端推崇“男子气概”的传统恐同群体,拒不接受同志社群的金钱援助。为此,颇具政治追求的Ashton等同志运动活动家,前往矿场,深入矿工群体,以行动打消偏见,用活生生的个体消除社会加诸在同性恋身上的谣言与歧视。他们组织矿工一起跳舞,来伦敦参观gay bar,支持深柜矿工出柜,和矿工的妻子们打成一片。最终成功举行了轰动伦敦同志社区的“Pits and Perverts”(矿井与同志)筹款演唱会。

虽然在政府的铁腕镇压下,英国矿工大罢工最终失败了,但革命的火种延续了下去。产业工人们意识到,同性恋与他们一样,都是备受压迫的群体,所以大家应该联合起来追求平等与自由。1985年,当警察们傲慢地禁止骄傲游行出现政治类标语时,是矿工工会站了出来,走在队伍的最前列。什么是革命的友谊?这便是了。

图:《骄傲》电影截图

在精英服膺的市场经济逻辑里,工人的劳动力只是商品,劳动只是资本的奴隶。如果劳动者不能满足资本及其代理人的呼之即来挥之即去,那工人就该被淘汰,死不足惜;

在精英掌控的保守舆论浪潮中,LGBT这种性少数群体就是“变态”的、不正常的、反人性的,所以要“矫正”、要“治疗”、要让所有性少数群体进入父权制度下的异性恋婚姻和家庭;

最后,市场经济把半个世纪以前的电击、厌恶疗法甚至更血腥的同性恋“矫正”包装成生意卖给“恐同症”人士,再把高档化妆品和抗焦虑、抗抑郁药物卖给“被恐”的同志。一鸡两吃,何乐不为。

父权制度下的异性恋婚姻和家庭则最终让无产者“被迫独居”和“公开地卖淫”,无论是男性苦不堪言的天价彩礼、底层光棍,还是女性勉力撑起的家务和育儿劳动,甚至是出卖肉体以维持生计。

而这一切,牺牲的是大多数人,成全的只是极少数人。