(泡泡特约)在中文界已流行数年的“精神脱支”一词如今似乎变了味道,就如“假新闻”曾经指向真正的造谣而如今成为抨击政敌的武器、“政治正确”曾经代表道德和正义而如今变成了一种讽刺,“精神脱支”在中国人范围内的理解也偏离了它最初提出时的目的。

综合几位早期主张“精神脱支”的华裔朋友的结论,这个词原本的意思带有:吐狼奶、开拓视野、改变被应试教育植入的思考习惯等积极的主张,如今似乎另一种需求正在压倒上述,那就是:摆脱中国社会和人际关系。

离开中国意味着什么?充分拥抱另一种文化和社会,还是把自己置于真空中、忐忑于无处安放的归属?

曾经被视为全人类智慧结晶的互联网,如今充斥着各种陈词滥调,不论你使用哪种语言,真正能带来新知识和更大眼界的信息都是少之又少。这种状况是如何造成的?如今又该如何更好的获得知识和力量?

悲观主义就如同一场威力无比的自杀式炸弹袭击,且波及面极广,令主张者及其周边完全陷入虚无。就在短短几年前,“中国人不适合民主”这句话还是亲政府人士的口头禅、被异议嘲讽和抨击的对象,然而如今,异议人士们纷纷“认同”了这一观点,他们被悲观主义炸弹摧毁了,陆续有人退出政治参与。

为什么会这样?

Evans 邀请了四位朋友,一起探讨这些话题。他们来自四个不同的国家,使用三种不同的语言对话,就同一个问题进行探讨。他们是:

欧洲密码学研究者、公民权利活动家:Noël

北美异议人士、无政府主义者:Shaw

亚裔流亡人士、设计师:Duncan

中国时政观察者、老媒体人:郑

一、“精神脱支”

Duncan:我已经在这个民主国家拿到了政治避难身份,经历了漫长的充满焦虑的等待折磨,身心疲惫。然而直到现在我才忽然发现,很多东西变得越来越远了,却没有什么能弥补这一大片空白。

Evans:首先恭喜 Duncan 的移民梦如愿。我想我能理解你说的意思,我们曾经在去年发布的《逃离中国》这篇调查中分析过一些华裔海外移民的心态和困境。说实话我很好奇为什么如 Duncan 这样的新移民很难和老移民结盟,华裔难以融入当地社会是普遍现象,但同为华裔却无法联合似乎有点难以解释。

Duncan:我不知道有多少人和我一样,是为了摆脱中国的一切而选择移民的,想必不多。我们这样的人最大的困惑就是,发现在异国他乡遇到的同乡人满身都是“中国味儿”。往往都是属于劣习的所谓中国传统、没逻辑的中国式思考习惯、不讲理的中国式沟通技巧、复杂而微妙的中国式社交关系网,无不令我头疼。那些拿着民主国家护照的人随时都能勾起你的威权主义噩梦。是我很想躲却一直躲不开的东西。

Noël:抱歉我无法理解你的意思。你的话里透露出的一个关键字是“躲/逃”,中国并没有发生内战,大部分中国人离开家乡并非由于生命威胁,就如 Duncan,他们是逃离一种文化、生态,一个社会或民族,准确说是在厌倦自己身上的某些特质。你抱着这样的想法是永远也无法真正逃离的,因为你所恨的东西其一部分就在你的血液里。

每个国家都有异议人士、都在鄙视自己国家的弊端,我也是,我的国家并不完美,并且近年来每况愈下。全球民主指数普遍下跌你一定了解,我们是其中之一,已经濒临有缺陷的民主。政府在加紧对互联网的控制,要求科技公司配合给情报机构开放可监控的后门,加上传统的腐败、权力关系错综复杂,意识形态之争焦头烂额。所有权力在控制社会方面都是高度共识的,矛头一直指向公民。但这正是为什么我们还站在这里,我们要去改变它。

如果你厌恶的是一个民族整体,在我们的文化里将被质疑种族歧视。

郑:我理解 Duncan 的意思。在我身边也有许多这样的现象,主张民主自由的人们其行动和思考的方式无处不带有共产党的影子,共产党的文化残留,他们既不能真正的离开中国,也无法从精神层面摆脱党文化的影响。他们只是中国共产党的敌人,而不是威权主义的对手。

我曾经组织身边可信的朋友一起练习使用民主的方式来决定一件事,然而很快就在其中发现了独裁者的影子。多年来这个团体不断地更换成员,目前已疲惫不堪。这是个残酷的游戏,当你希望严肃对待关键问题的时候,曾经看起来志同道合的朋友纷纷暴露,常年如此,无法不令人怀疑某些弊端就存在于民族文化中。

而且,很多鄙视“中国性”的中国人,自己并没能摆脱“中国性”,没能塑造出令自己满意的风格,虽然他们知道自己不喜欢什么。结果是只能停留在鄙视层面上,而没有改变任何。从眼界到思考维度,从深度到价值意义,从人格到社会性,几乎全方面都如此。也于是,“中国性”持续稳固,只为了缩在小圈子里享受被簇拥的美意,沾沾自喜。

Shaw:朝鲜人也会逃离自己的国家,但不会仇恨自己的民族。把对一个政权的厌恶转嫁到社会民族和文化上,的确很奇怪。尤其是当你带有这种情绪却什么都不做的时候,你的情绪几乎毫无意义。

当年逃离东德的人也是这样简单的逃离,只留下一片沉默。然而他们继续被称为Ossi(东德佬),这个歧视性的称呼在柏林墙倒掉后几十年内一直存在着。我厌恶任何一种歧视,但也不会赞同怯懦的逃离,如果你的民族和国家不能根本性改变,你的身份将永远带有起源的劣迹。

其实,你不如行动起来,Duncan,当你身边的人都在抱怨和顺服的时候,如果你能行动起来,你就和他们真正区别开了。

记住,没有任何一种文化和社会是完美的。

Noël:我会为自己的理想的实现寻找一块适合的领地,冰岛、瑞典、全球互联网自由度最高的地方,去实现我的梦想。移民是为了能更好地继续战斗,而不是躲避和逃跑。

二、行动

Evans:我的一位朋友在刘晓波去世后主张行动,他说“这(刘晓波去世)是一个很好的机会”。然而他因为这句话被一群人误解和鄙视,那些他一直认作是战友的人完全不能理解他的意思。这类交流中出现的理解错位在中国非常常见。行动派是稀罕的,如今就连行动的意识都是稀罕的,虚无的空气正加速浓郁,人们调侃,哀叹,习以为常。

近29年来没有任何值得被记录和分析的群体行动,然而当年广场的枪声依旧在压制人们的想象力。

郑:审查越来越严重,就连简单的批评也被扼杀,那些提出意见的人统统被政权视为敌对,当权者在拼命制造反对派。

Evans:昨天中国的突发新闻是共产党修宪,取消主席的任期限制,在中英文消息里都是热门。然而中文消息只有调侃,以及对“换届”的痴迷。如果不能结束一党专政,换届是毫无意义的,对无限任期的批评也同样没有意义。

而且中国舆论绝大多数没能抓住要点。监察机构在新宪中被与行政审判检察机构并列。也就是说,监察机构变成不在现行司法体制框架内、不受其他法律约束的机构,今后不只有共产党员,所有中国人都可以被其无限期“双规“(拘押),可能还不需要什么法律手续,更谈不上律师介入。

我反而羡慕这个话题的热度,如果抵抗暴政的技术技能话题能达到这个话题的一半热度,中国社会就不是现在这个样子了。

Noël:批评者和给政权提意见的人根本算不上反对派,顶多是异议。我们这些人对和政权理论丝毫不感兴趣,不论是批评还是赞美,声讨还是问责,我们一概不关心,唯一要做的就是想尽一切办法让权力的黑手失去效用。

Cypherpunk 们有句口头禅:“Cypherpunks write code”。这些反抗一切权力暴力的无政府主义行动家们不屑于浪费时间和现实世界中的政客辩论什么规则,他们用行动去创建自己的世界。有了它,你就有了自己的规则。互联网协议就是互联网世界未被公开的立法者,编码就是法律,程序能改变世界。

这个时代所有人都有机会这样做。用强大的密码学对抗权力和暴力,将力量从那些垄断暴力的人手中转换到那些理解数学和安全性设计的反抗者手中。

很多人太过痴迷法律,却忘了基本的道理,道德拥有比法律更高的权威,这就是为什么要赞成在国家法律明显不正义或没有合法的渠道来反抗时,公民有不服从法律的权力。对于“法律”的偏执不仅是一种自我囚禁,更已形成广泛的误解、误导和阻碍。

Duncan:绝大多数中国的异议人士没有技术,知识分子也没有技术,知识严重缺乏,很多idea对他们来说犹如纸上画饼,无法充饥。中国社会的异议陷入口头文学一点也不奇怪。

Shaw:这就太可怕了。当权者一直掌握着先进的科技、把控着知识,但他们自己并不是高手,他们用利益收购民间高手。如果民间的反对派真的有正义感,就应该比那些趋炎附势的家伙技高一筹。然而事实却相反。其原因似乎与 Duncan 刚才提到的观点有联系,那就是反抗意识的问题,人们在逃离和隐藏自己的心意,放弃希望,这样下去只能是帮助当权者加速对社会的控制。

只要你想要,一切都不难学。真正的难点在于心意的建立——你究竟想不想?如果你一个人生活又怀疑外卖不卫生,你坚持说自己不会烹调而饿肚子,这是合理的吗?饥饿会告诉你马上去厨房,打开烹调书用心研究。

Evans:去年开始我们一直在着眼于介绍技术和知识,我希望有更多知识分子和技术人士加入进来。

郑:曾经一位欧洲记者指着一则中国当局强行监视社会的消息问我,“中国人对这是什么反应?”我回答“短暂的愤怒”。事实就是如此。想起纽约时报的一则消息,展示了他们在西藏采访时感知到的社会焦虑,对监视社会(Surveillance society)的普遍焦虑。消息有中文版,然而中文读者对它的回应是“哈哈哈”。我无法肯定一项事业能带动什么,如果它不符合这个社会普遍的行事风格。

Noël:Evans 曾经问过我,为何不给中国异议以事实上的支援。我们不做这种事,当我们看不到这个社会有发自内心的主动的反抗时,任何一种介入都是侵略。如果中国社会真的选择了威权,民主宣讲是徒劳无功的。

中国人在美国大使馆官方账号下乞讨关注,在互联网上所有人都看得到,说明至少有人想要改变,他们只是走错了方向,为了摆脱一种权威而选择依赖另一个权威,这不是自由之路。

我不信任行事风格处世哲学这类标签,饥饿是原生态,没人能挡得住欲望。

Evans:我在鼓励人们使用多语种。中国人的外语并不差,英法德美的电视剧和电影翻译得非常快,但一谈到政治,几乎所有人都使用中文,很大程度上限制了传播和海外朋友的参与。

上周 techrights 的一篇文章关注中国的专利申请和保护问题,它指中国的专利被用于民族主义的保护主义。文章中有一句话对我来说很醒目,它写道:“很多相关诉讼案件的新闻报道均由简体字写成,西方媒体无法阅读和跟进报道”。

Duncan:语言不是全部问题所在。在互联网上,使用两种及以上语言的中国人也不少,但他们只是在用非母语表达母语文化、母语中领略的思想、母语中培养的思考方式和价值观,于是多语种并没有变成他们的优势,反而暴露了其母语国家在教育和文化等方面的弊端。

郑:中国社会的自闭不是一朝一夕的问题了,根植于传统的陋习。中国在国际角度上的孤岛生态已经影响到中国人的心态—— 他们的错觉认为自己真的处于孤岛之中、与世界无关,他们不关注人类的时代问题、气候问题、战争威胁、新科技迫使人类面对的另类生存危机… 种种知识和思考对他们来说宛如隔世。哪怕他们自己正处于这一切所带来的无尽的焦虑中。

Shaw:我们能和 Evans 交流顺利,有理由相信,自我封闭并不是华人社会的标准特质,它更像是一种选择。很少有华文媒体和中国活动家制造我们今天这样的跨文化交流机会,不知道 Noël 那边怎样,我身边几乎没有人了解中国,我们了解伊朗、以色列社会,了解俄罗斯和菲律宾的反对派,能对索马里的乱局中各派系如数家珍,但是不了解中国。语言已经不是障碍了,这种状况持续下去是不合理的。

Noël :Duncan 着眼于弊端,我则会建议挖掘潜力,不去确保成功的可能性,但这样做至少让你摆脱自怨自哀的泥潭。人们在使用“所有人都”这个句式时能举出的例子不超过五十个,甚至不超过五个,所以谨慎使用这个句式,它只会加重你的偏见。

三、“流行”的悖论

Duncan:我们曾经都吹嘘过社交媒体对联合的史无前例的支持,但如今社交媒体变成了全球最平庸乏味的地方,老生常谈的话题,包括海外华人异议人士,都在使用老旧的模式、着眼于在中文网络上的自身影响力营销,沉迷于常识的重复和口水,完全无法感知他们的联合价值。

从众在某种程度上已经成为一种热门的生活方式。我很理解人们对共识的追求,它能让我们看起来更加团结。但我不理解为什么要追求眼界、风格、深度和角度的完全一致,如果真的全面一致了那将意味着我们互相之间的作用不存在任何补充和增益,这样的交流是没有意义的。

郑:我已经懒得和人辩论了,他们自己不能理解的东西别人讲出来就认为是错的。尤其是中国的伪知识分子,听他们叨念常识纯属浪费时间。

Noël :如果你不能通过交流提升自己,任何一种交流都是浪费时间。互联网只是提供了交流的便捷和便宜,并没有义务保证交流质量,你自己的水平有多高,就不难找到和自己一致或者更高的交流对象。关键在于目的是学习,而不是凑热闹。我们在这里所说的大部分也是常识,但如果你能从中获得力量和视野,它就是你所需要的。

常识不一定平庸,但每一种流行都是平庸的,甚至已经发臭。而粉丝经济正是在鼓励平庸。因为它要求人们为了获得被流行而努力。人们忘记了,智慧永远在极小范围内诞生。

Shaw:我喜欢 Evans 的文章中说的,当今的人们必须超越前人,去思考前辈们所不能做到的方式来强化我们的技术性变革。“停留在老生常谈是没有未来的。

“有你这样的想法的人很多”,我最怕听到的就是这句话。这意味着我的观点已经烂大街了,是没有深度的,甚至已经开始过时和错误了。

这个时代对知识分子来说非常尴尬,他们通过知识来谋生的传统模式出现了悖论,因为你想要获得大众认同就无法不顺从大众的浅薄,这完全背离了知识分子的职能。知识分子应该告诉大众他们值得了解却尚未了解的道理,而不是重复他们已知的东西。

意大利作家 Umberto Eco 曾经说过这样的话,一个人杀害了自己的母亲时,如果公众都认为这是罪恶的举动,作为知识分子的我则没必要写文章谴责他,因为那样做无非是简单激发一下大众的同情心;如果大部分公众都认为弑母行为是正确的,并且符合法律程序的话,那倒是值得写上几句自己的看法。

Evans:我们采访 Tim Marlowe 的用意就在这里。我们并不是在鼓励苦行僧式知识分子,而是提醒那些沉迷于名利追求的人们,这个时代还存在其他完全不同的行动方式。

Noël:我知道 Marlowe,他是个行动派。有能力的人都有机会追求用自己的行动成就时尚,但绝不能追求成为流行,流行是腐烂的开始。

郑:粉丝经济让很多人开始变态,为了获得关注不惜造假、夸张、胡言乱语。作为媒体人,我最头疼的一件事就是,中国人的取证意识非常薄弱,他们可以在毫无根据的情况下脱口而出,还绘声绘色。我们和海外媒体交流中经常遇到被对方求证的信息都是假的。包括所谓的学者、海外华人领袖,根本没有对事实的挖掘意识,他们根据自己的偏好、立场的凸显和偏见来信任传闻,这倒是很有政客范儿,统治者和被统治者在中国的后真相政治中,要一拍即合了。

Shaw:每个国家都不缺乏造假者,权力斗争中造假是一种战略。但虚假永远不会赢得最终胜利,只要人民不间断地寻求真相。最可怕莫过于人民和统治者合谋隐瞒真相。

泄密文化已经在近十年内掀起了全球性的政治狂潮,这是调查性新闻之价值的最大化,是民主摆脱数字极权危机的希望。然而这其中却没有中国这个最庞大的威权政体,从哪个角度上讲都是不可思议的。

Duncan:理解的基础是听者与说者具有同等或近似的知识水平、认知层级、心态欲求、立场、思考习惯,否则只有误解和无视。能获得启示的人必须具有足够程度的谦逊、自主学习素养,社交媒体,尤其是中文社交媒体上极少存在。

Noël:这是需要改变的。很高兴你观察到了需要被改变的东西,下一步就是行动。联络那些志同道合的人,掀起一场丢弃名利欲的运动。

四:自杀式悲观

郑:我就是被自杀式悲观淹没的人。当你常年感觉不到有人在继续努力的时候,常年看不到反抗方式的创新时,你根本无法保持希望。我钦佩那些孤独的战斗者,但我自己不是。

Duncan:当你拼命移民到自由国家却看到海外的同胞们一样落伍得一塌糊涂时,那种绝望语言都无法描述了。

Noël:我感知到的是一个单枪匹马者的哀叹。如何你有机会联合到哪怕五位同道,你们所考虑的内容就会变成行动策划,而不是悲观。

郑:Noël 你可能真的不懂中国社会,你能看到亲密交流的人们,但每个人的内心都包着一层锡纸。信任度非常低,尤其是当涉及敏感的时候。中国政府的审查为敏感这个词赋予了一个完全不同的意思,而且他们(政府)无处不敏感,这就在很大程度上拉低了人们之间的信任——因为你几乎没机会畅所欲言。

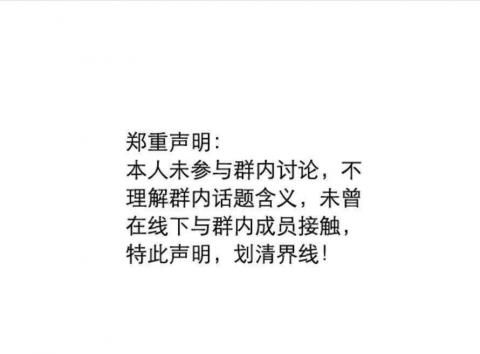

下面这这张图正在中国局域网里热传。我厌恶这种调侃,如果它也能称之为调侃的话。

价值观也非常离谱,如果有人对一个勇敢发言的中国人说“注意安全”,那是意味着鼓励自我审查,而在中国,则意味着体贴关爱。是的,我只是意识到了错误,而无力改变。这就是我的悲观。

Noël:只要是人类就具有人类心理的基本特征。当人们诉说互信危机的时候,内心的至少一半潜意识是对自己无法信任他人的哀叹。发动人们开启自己的信任,就是一场基础性的运动。

你首先应该明白信任和毫无戒备的盲信盲从完全是两个概念,一个好的判断力能在根本上帮你抑制被下套的危险。于是还要强调知识技能。政治事件的复杂程度自古以来只有加强从未减弱,要是认为反对派不会内讧,那就太天真了。但反对派应该有更高明的应对和尝试的勇气,尤其是当政权拼命想要破坏你们之间的信任的时候。

Evans:我们发表过这篇文章《当权者为什么如此猖狂?因为你们互不信任》。

Shaw:我要确定我们不是仅仅为了谴责悲观主义,我们是在想办法突破悲观主义。

Evans:是这样的,Shaw。在中国当下,悲观令整个社会失去了活力,那些释放悲观情绪的人恰恰是曾经被人们信赖为带头人的人,于是这种情绪的感染力非常大。尤其是此后,这些释放源为了证实自己的悲观是正当的,他们开始谴责不信邪的试错者,以前辈的姿态谴责,继而又吓退了年轻人。这是一个连环效应。社会被低迷的情绪所冻结,而不完全是禁令和法律。

Noël:永远不要无视社会的创造力,只有不能进入社会的人才会这样。勇气是社会变革的引擎,尤其是当人们面对政治压力和暴力危机的时候,更需要强调公民社会的能力。

Shaw:从打破信任危机开始,到联合,到公民社会。把传统和前人放在意识中的什么位置完全由你个人掌握,顺从无法强迫,它只是在意识层面强加给你的压制。当前人是明显错误的时候,继续顺从就是错上加错。

非常感谢四位朋友的精彩发言,我们将继续投入对行动者的支持。